特定技能は、人手不足に悩む企業が即戦力の外国人材を雇用できる在留資格です。2019年の制度開始以降、すでに33万人以上が特定技能で就労しており、建設・介護・外食など16分野で活用が進んでいます。

本記事では、特定技能外国人の受け入れを検討する企業向けに、「特定技能1号・2号の違い」「技能実習との違い」「受け入れ企業が満たすべき3つの基準」「採用から入国までの具体的な流れ」「実際にかかる費用の内訳」など、初めて外国人採用を検討する企業でも理解できるよう、わかりやすく解説します。

なお、YouTubeでも動画形式で特定技能制度について解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

「特定技能」ってどんな在留資格?!

「特定技能」とは在留資格の一つで、日本の労働力不足への対策として、特定産業分野の16分野で、外国人労働者の受け入れを促進することを目的に2019年4月に導入された比較的新しい労働制度のことを指します。

この特定技能制度により、例えば、外食業・建設業・農業・宿泊業・製造業など、日本国内では充分な人手確保が難しい業種において、単純労働を含む作業に従事させることが可能になりました。なお、特定技能には「1号」と「2号」の 2種類があり、それぞれ異なる特徴があります(詳細は次章で解説)。

こちらも後ほど解説しますが、特定技能になるには一定の業務知識・日本語能力を要件とされているため、即戦力となる外国人労働者の雇用が可能となっています。

在留資格「特定技能」が創設された背景

在留資格「特定技能」が創設された背景について見ていきましょう。

結論から言うと、「日本の少子高齢化の加速」と「現場作業(ブルーカラー)者の不足」が背景として挙げられます。

日本の少子高齢化の加速

内閣府の令和7年版高齢社会白書によると、令和7年(2025年)において、日本の総人口に占める高齢者(65歳以上)割合は29.6%にまで上昇しています。

一方で、労働の中核を担うと言われている15〜64歳の生産年齢人口は、1995年の8,716万人をピークにその後減少を続け、2025年には7,310万人にまで減少しており、今後さらに減少スピードは加速していくことが予測されています。

この生産年齢人口は2045年には6,000万人を下回ると推計されており、人材獲得が事業継続のための重要な経営課題になっています。

現場作業(ブルーカラー)者の不足

帝国データバンクによると、2025年7月時点で、正社員・非正社員(パートアルバイト)が不足していると回答した上位10業種は以下の通りとなっております。

表から見て分かる通り、建設業、運輸・倉庫、飲食店、旅館・ホテル、農・林・水産などの現場作業(ブルーワーカー)の人手不足が比較的目立っております。

この状況はコロナ前から継続しており、特に建設業などは、特定技能制度ができる以前より、技能実習制度の対象職種として外国人研修生を受け入れることが可能でしたが、それでも慢性的な人手不足は続いておりました。

また、飲食店やホテルにおいては、現場労働に従事できるのは留学生アルバイト等、一部の外国人のみが対象となっていたため、インバウンドの増加に伴う人手不足感は増加傾向にありました。

このような背景から、単純労働を含む幅広い業務に従事ができる「特定技能」の在留資格が創設されました。

現状、特定技能で在留する外国人は何人くらい?

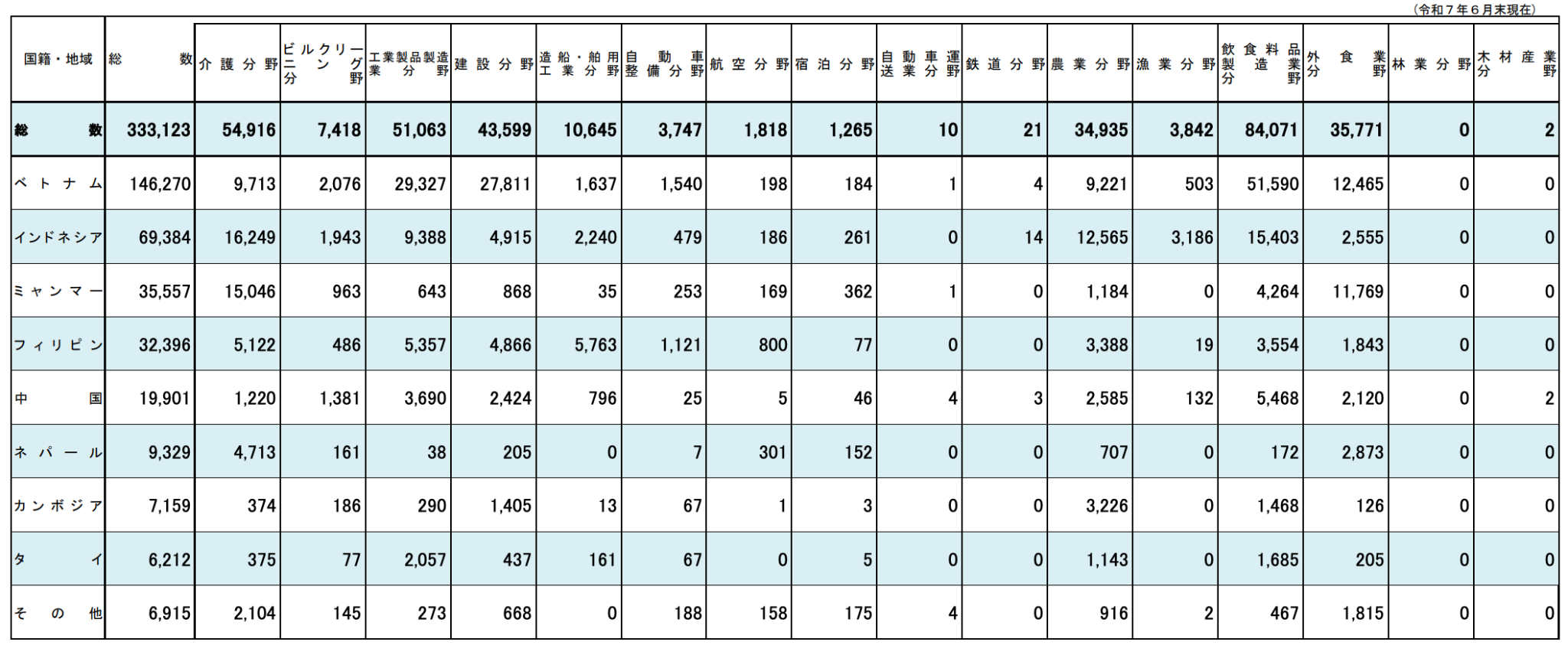

以下の表は、出入国在留管理庁が公表している2025年6月末現在の特定技能外国人の数です。

日本に在留している特定技能外国人は333,123名、国籍別で見るとベトナムが最も多く146,270名、次いでインドネシアが69,384名、ミャンマーが35,557名となっています。

また、特定産業分野別では、飲食料品製造業が最も多く84,071名、次いで工業製品製造業が51,063名、建設業43,599名となっています。加えて、介護や外食業においても、近年特定技能での在留者数が急増してきており、多くの分野において活用が進んでいると言えるでしょう。

参考:特定技能16分野の職種一覧|新たに追加の3分野も紹介|外国人採用の窓口

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いは?

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分があり、それぞれ在留期間、必要な技能レベル、家族帯同の可否などが大きく異なります。ここでは、両者の違いをわかりやすく解説します。

特定技能1号とは?

特定技能1号は、特定産業分野において「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有する外国人向けの在留資格です。

取得には、各分野の特定技能評価試験と日本語能力試験(N4レベル以上)の合格が必要となります。ただし、技能実習2号を良好に修了した方は、同一分野であれば試験が免除されるため、スムーズな移行が可能です。

ただし、在留期間は最大5年間で、家族の帯同は認められていません。

特定技能2号の概要と1号との比較表

特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な「熟練した技能」を有する外国人向けの在留資格です。長年の実務経験により身につけた専門性と、現場での指導力・管理能力が求められます。

最大の特徴は、在留期間に上限がなく、更新を続ける限り日本での就労が可能な点です。さらに、配偶者と子どもの帯同も認められており、将来的には永住権取得への道も開かれています。2023年6月からは対象分野が2分野から11分野に大幅拡大され、今後の活用増加が期待されています。

以下、特定技能1号と2号の主な違いを比較表にまとめました。

特定技能1号と2号の違いについては「特定技能2号とは?1号・2号の違いや取得要件、試験について徹底解説!」の記事もぜひ併せてご覧ください。

特定技能1号から2号への移行条件

特定技能1号から2号への移行には、具体的な条件は分野により異なりますが、全て共通なこととしては、より高度な技能試験への合格が必須になっている点です。

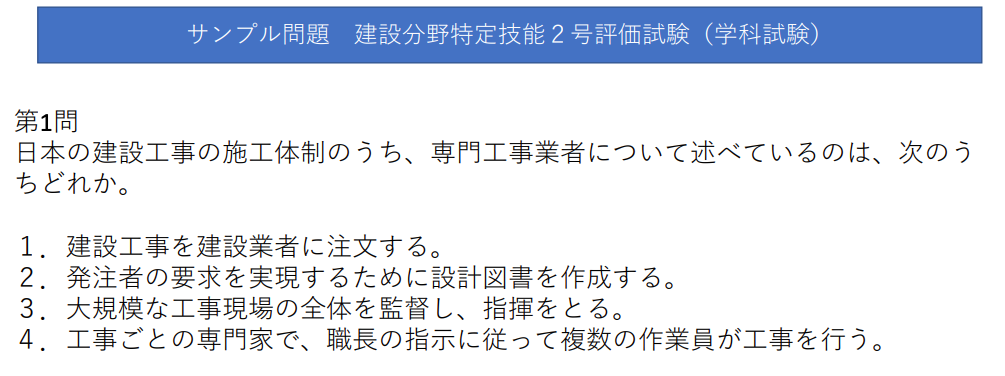

例えば、以下は建設業の特定技能2号評価試験のサンプル問題ですが、高度な専門用語が出てくる点、ご理解いただけるのではないでしょうか。

加えて、分野によっては「日本語能力試験N3の合格」や「2年以上の職長・班長としての管理経験」など、試験以外にも日本語能力や実務経験の有無を問われることもあります。

一定のハードルが設けられているため、全ての特定技能外国人が2号に移行できるわけではない点は注意が必要でしょう。

2025年6月時点で特定技能2号への移行者は3,073名とまだ少数ですが、制度の認知度向上と対象分野の拡大により、今後は大幅な増加が見込まれています。特定技能2号取得後、一定要件を満たせば永住権申請も可能となるため、外国人材の長期的なキャリアパスとして注目されています。

在留資格「特定技能」で受け入れ可能な業種・職種一覧

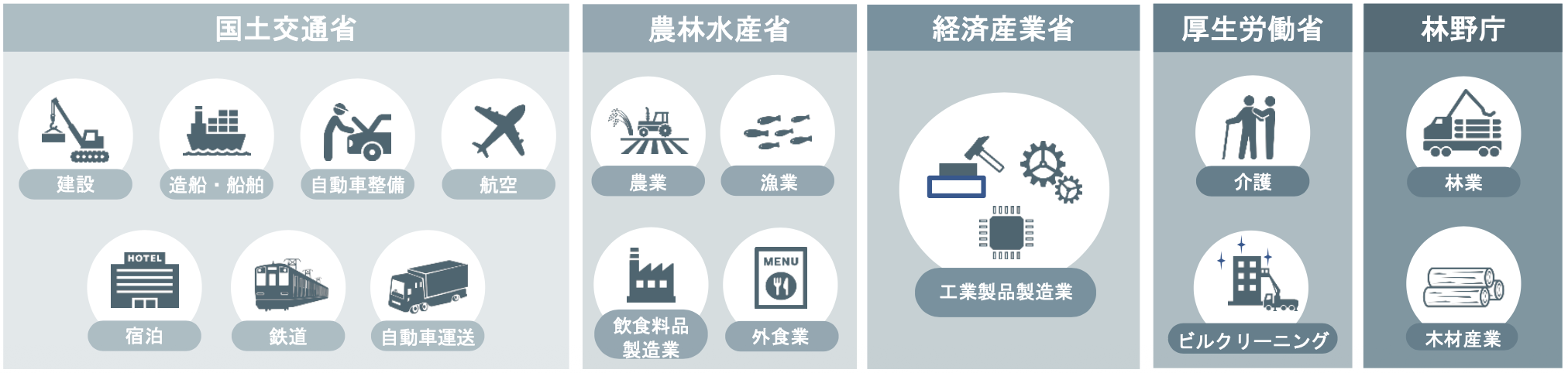

2025年時点で、在留資格「特定技能」は16分野の特定産業分野での就労に限られております。

対象業種は以下の通りです。

また、雇用形態は基本的には「直接雇用」が前提で、週5日以上、時間数で言うと30時間以上就労することが求められます。しかし農業と漁業においては例外で、一定の条件を満たすことで、派遣形態での雇用が可能になります。

特定技能の対象業種は管轄する省庁が異なるため、それぞれ独自の受け入れ基準を設けています(例えば、建設業の場合、特定技能外国人の受け入れ許可を国土交通省から得る必要がある等)。

また、建設業と介護業においては、受け入れ人数(雇用できる人数)の制限があるので注意が必要です。

建設業は「特定技能」と「特定活動」の在留資格で就労する外国人労働者の合計が、受け入れる企業の常勤職員の人数まで、介護業は事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とされていますので、ご注意ください。

特定技能の受け入れ人数については「【特定技能の受け入れ人数】人数制限の有無や現状の受け入れ状況を解説」もぜひ併せてご覧ください。

「技能実習」と「特定技能」の違いはなに?

技能実習と特定技能は名称が似ているため混同されやすいですが、制度の目的から雇用条件まで大きく異なります。ここでは、両制度の違いをわかりやすく解説し、企業が外国人材を採用する際の判断材料を提供します。

在留資格「技能実習」とは?

技能実習制度は、開発途上国への技術移転を目的とした国際貢献のための制度です。

具体的には、アジアを中心とした開発途上地域から技能実習生を受け入れ、日本の産業で培われた技能・技術・知識を習得してもらい、母国の経済発展を担う人材育成に貢献することを目指しています。

この制度の最大の特徴は、実習生が「労働者」ではなく「研修生」として位置づけられている点です。そのため、技能習得に関係のない作業は認められておらず、実習計画に基づいた技能習得が必須となります。

在留期間は最長5年(技能実習1号:1年、2号:2年、3号:2年)で、原則として母国への帰国が前提となっているため、家族の帯同は認められていません。また、技能実習生は原則として転職ができず、受け入れ企業での継続的な実習が求められます。

2025年6月末時点で約45万人もの技能実習生が在留しており、在留者数ランキングでは永住者に次ぐ第2位となっています(特定技能は5位)。ただし、2027年には技能実習制度の廃止と、新たな「育成就労制度」への移行が予定されており、制度の大きな転換期を迎えています。

技能実習制度については「技能実習生って問題だらけ?制度や受け入れ方法について徹底解説!」の記事もぜひ併せてご覧ください。

「技能実習」と「特定技能」の違い一覧

技能実習と特定技能の主な違いを、以下の比較表にまとめました。企業の採用目的や求める人材像に応じて、適切な制度を選択することが重要です。

特に注目すべきは「転職の可否」です。特定技能外国人は、同一分野内であれば転職が認められており、より良い労働条件を求めて職場を変更することが可能です。

そのため、受け入れ企業としては特定技能外国人を「採用して終わり」ではなく、「より長く定着してもらうにはどうしたら良いのか?」を検討しなければならない点は注意が必要です。

また、技能実習を満了した元技能実習生は、同じ業種の企業であればそのまま移行することが可能になりますので、各社の募集能力によっては即戦力・経験者採用が可能となっています。

技能実習と特定技能の違いについては「【特定技能と技能実習】7つの違いとメリット/デメリットを徹底解説!」の記事もぜひご覧ください。

特定技能外国人を採用するメリットとデメリット

特定技能外国人の採用を検討する企業にとって、メリットとデメリットを正しく理解することは重要です。ここでは、実際の採用現場で直面する利点と課題について、わかりやすく解説します。

企業が得られるメリット

特定技能外国人採用の最大のメリットは、即戦力人材の確保です。特定技能外国人は試験合格または技能実習修了により一定の技能と日本語能力(N4レベル以上)を有しているため、入社後すぐに現場で活躍できます。

さらに、最長5年間の安定的な雇用が可能で、技能実習と異なり単純労働を含む幅広い業務に従事させることができます。建設・介護・外食など人手不足が深刻な16分野において、日本人採用が困難な職種でも人材確保が実現します。

また、職場の多様性向上により、新たな視点やアイデアが生まれ、企業の国際化や海外展開の足がかりにもなります。特定技能2号への移行が可能な分野では、より長期的な人材戦略を立てることも可能です。

事前に知っておくべきデメリット・課題

一方で、特定技能外国人の採用には相応のコストと手間がかかります。在留資格申請費用、登録支援機関への委託費用(月2〜3万円程度)、住居確保費用など、日本人採用にはない追加コストが発生します。

また、支援義務の負担も無視できません。企業には事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習支援など10項目の義務的支援が課されており、自社で対応する場合は相当な労力が必要です(後ほど詳述します)。

さらに、同一分野内での転職が可能なため、せっかく育成した人材が他社へ移る可能性があります。言語や文化の違いによるコミュニケーションの課題、日本人従業員との賃金バランスへの配慮など、受け入れ後の職場環境整備も重要な課題となります。

特定技能における転職について詳しく知りたい方は「【特定技能における転職】転職ができる条件や手続きなどをまとめて解説」で詳しく解説しています!

外国人が「特定技能」を取得する要件は?

特定技能1号を取得するには、大きく分けて2つのルートがあります。 試験合格ルートと技能実習からの移行ルートです。ここでは、 それぞれの要件と手続きについて、わかりやすく解説します。

【ルート1】特定技能評価試験に合格する

特定技能1号の在留資格を取得する最も一般的な方法は、「特定技能評価試験」と「日本語試験」の両方に合格することです。このルートは、技能実習の経験がない方や、留学生から特定技能へ移行する方が主に利用します。

技能試験

こちらは、即戦力として働くために必要な知識や経験、技術を持っているかどうかを確認する試験です。そのため、特定技能が対象の12業種分野ごとに試験があり、内容、会場、日程なども異なります。なお、この試験は国内だけではなく国外でも実施されているため日本に在留していなくても受験することが可能です。

最新の試験予定や過去の実施状況(実施日、受験者数、合格者数など)については、出入国在留管理庁の試験関係のページをご覧ください。

日本語能力試験

日本語能力試験は、「日本語能力試験(JLPT)」もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のうちいずれか1つを受験をする必要があります。

「日本語能力試験(JLPT)」は日本語能力値をN1~N5までの5段階レベルに分けており、特定技能の取得にはN4以上が必要です。

「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」は、JLPTよりも実施の頻度が高いため、再度試験を受けるのにも便利です。合格基準は総合250点満点のうち200点のA2レベル以上が必要で、パソコンやタブレットを使用するCBT方式(コンピューター・ベースド・テスティング)なので、その場で判定結果が表示されます。また、この日本語能力試験も日本だけでなく海外での受験も可能です。※詳細は後述します。

【ルート2】技能実習2号・3号を修了する

技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除で特定技能1号へ移行できる場合があります。このルートの最大のメリットは、同一分野であれば両方の試験が免除される点です。

移行する際の要件は以下の通りです。

- 技能実習2号を良好に修了または、技能実習3号の場合は実習計画を満了

- 「技能実習」での職種・作業内容と、「特定技能1号」の職種が一致

前述の通り、本来、特定技能評価試験は日本語と技能水準評価の試験に合格する必要がありますが、技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験が免除、技能実習2号の職種・作業と特定技能で行う業務に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。

特定技能評価試験って、どんな試験?

特定技能評価試験は、技能試験と日本語試験の2つで構成されており、両方の合格が必須です。ここでは、各試験の詳細について解説します。

① 16分野ごとの技能試験

特定技能評価試験には、特定技能が対象の16分野ごとに、即戦力として働くために必要な知識や経験、技術を持っているかを確認する技能試験があります。

基本はCBT方式(コンピューター・ベースド・テスティング)で実施されるため、コンピューター上で問題文を読み、回答していく形になりますが、学科試験に加えて実技試験が設けられている産業分野もあります。

技能試験は特定技能対象の16分野ごとに試験を監督する団体が存在し、以下の通りです。

注意点としては、各分野ごとに試験の実施頻度が異なりますので、各試験運営団体のwebサイトから確認する必要があります。

② 日本語能力試験(JLPT)/国際交流基金基礎テスト(JFT)

続いて、日本語試験についてです。

この日本語試験は特定技能での就労を望む外国人の日本語能力を測る試験で、前述の通り、「日本語能力試験(JLPT)」もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の2つが存在します。

日本語能力試験(JLPT)

日本語能力試験は、国際交流基金と日本国際教育支援協会が運営しており、年間100万人以上が受験する世界最大規模の日本語試験です。

内容は、言語知識(文字、語彙、文法)・読解・聴解の3つの要素から日本語のコミュニケーション能力を測り、マークシート方式です。

180点満点のうち点数によって5段階に日本語レベルが分けられ、N1~N5と表現されます。

N1が最も日本語能力が高いレベル、N5が最も低いレベルとされ、特定技能取得ではN4(基本的な日本語を理解できるレベル)以上が必要です。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

国際交流基金日本語基礎テストは、就労を目的として来日する外国人が日常生活でのコミュニケーションに必要な日本語能力を持っているかを判定する試験です。

内容は、文字と語彙・会話と表現・聴解・読解の4つの要素から日本語力を測るCBT方式です。

250点満点で点数により、A1・A2・B1・B2・C1・C2の6段階に日本語レベルが分けられます。A1が最も低いレベル、C2が最も高いレベルとされ、特定技能取得ではA2レベル以上が必要です。

それぞれの日本語試験の詳細については公式サイト(日本語能力試験/JLPT公式サイト / 国際交流基金日本語基礎テスト/JFT-Basic公式サイト)にてご確認ください。

海外でも受験可能!実施国一覧と注意点

現在は、技能試験も日本語試験も日本国内だけでなく海外で受験ができるようになっています。

技能試験は、日本政府が「二国間協定」という政府間の協定を締結している以下の国で実施されています。

ただし、上記全ての国で各16分野の技能試験が実施されているわけではありません。国によっては試験が実施されていない分野があったり、実施されていたとしても、開催頻度が極端に少ないケースもあるので注意が必要です。

また、JLPT、JFT-Basicどちらの日本語試験も海外での受験が可能になっています。こちらも開催国、実施の有無などそれぞれ異なるため、スケジュールの確認はそれぞれ公式サイト(日本語能力試験/JLPT公式サイト / 国際交流基金日本語基礎テスト/JFT-Basic公式サイト)よりご確認ください。

「特定技能評価試験」については「特定技能の取得に必要な「特定技能評価試験」とは?日程や合格率を解説」でより詳しく紹介しておりますので、是非併せてご覧ください。

特定技能外国人の具体的な採用方法は?

ここからは特定技能の外国人を採用する方法について見ていきます。

一点注意が必要なことは、採用方法を理解できたところで、外国人求職者にとって魅力的な求人票・雇用条件に設定できていない限り、どんなに募集を出しても1名も応募が来ないこともあるでしょう。

そのため、採用方法に加えて、「特定技能外国人から応募が来やすい人気求人とは?実際にあった他社事例もご紹介!」こちらの記事もぜひ併せてご確認ください。

「留学」など、他の在留資格を持っている方を採用する

まずは他の在留資格を有する外国人を「特定技能」に切り替えて採用するパターンです。特に、「留学」からの切り替えがメインとなってくるでしょう。

メリットとしては、すでに一定期間日本に滞在していますので、日本の生活に慣れている点に加え、日本語での会話力が比較的高い傾向があります。

留学生は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)へ資格変更を希望するケースが大半でしたが、近年「特定技能」への切り替えを希望される方も増えてきています。

「特定技能」は、学歴と就労業務の関連性が不要なので、取得のハードルが「技術・人文知識・国際業務」よりも低く、取得しやすい制度となっていることが要因となっています。

特定技能と技人国ビザの違いについて「在留資格「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の違いを解説!切り替え方法や技能実習との比較も!」の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

「技能実習」から切り替える

前述の通り、「技能実習」からステップアップをしたい技能実習生を在留資格「特定技能」へ移行する方法です。

技能実習2号・技能実習3号の修了者は、同じ分野であれば無試験で特定技能へ移行することが可能です。既に同分野で一定の経験を積んでいるため、まさしく即戦力として雇用することが可能でしょう。

技能実習からの切り替え方法は「【意外な落とし穴?】技能実習から特定技能へ移行するための手続き・注意点は?」の記事もぜひ合わせてご覧ください。

海外在住者を呼び寄せる

海外現地に在住する外国人の方を呼び寄せるケースになります。

採用候補者の母数が多いので、地方企業の場合であったとしても、比較的多数の応募を獲得できるルートと言えるでしょう。

しかしながら、海外呼び寄せの場合は、国によっては現地の送り出し機関を必ず通さなければいけないため、国内在住者と手続きが異なってくる点は注意が必要です。

また、渡航時の航空券や送り出し機関への手数料など、費用面に関しても国内在住者を雇用する場合よりも割高になるケースがありますので、ご注意ください。

特定技能でも特に多い「ベトナム」「インドネシア」「ミャンマー」「フィリピン」「ネパール」「タイ」の国籍者の雇用手続きについては、国籍名に各種詳細ページをリンクしておりますので、ぜひ併せてご覧ください。

特定技能の受け入れ企業が満たすべき3つの基準

特定技能外国人を雇用する企業は「受け入れ機関(特定技能所属機関)」と呼ばれ、大きく以下の3つの条件を満たす必要があります。

出入国・労働関連法令の遵守と解雇要件

まず一つ目が「受け入れ機関自体に関する基準」です。

こちらは、受入機関が労働基準法や入管法違反がないかどうかを確認する項目となっています。

また、特定技能制度は「受け入れ企業の人手不足を解消するための制度」となっていますので、特定技能受け入れ予定企業は人手不足の状態に陥っているという前提があります。

その前提がある手前、「会社都合での解雇」が発生していると、「会社都合で人を減らしても困らない」=「人手不足で困っていない」という論理が成立してしまいます。そのため、会社都合での解雇者が直近一年以内に1名でもいる場合は特定技能の受け入れ基準を満たせなくなってしまいます。

日本人と同等水準以上の待遇

特定技能制度では、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」の報酬を支払うことが法的に義務付けられています。これは、同じ業務に従事する日本人従業員と同水準の給与を支払う必要があることを意味します。

当然のことながら、最低賃金を下回る給与設定は労働基準法違反となります。特定技能外国人であっても、地域の最低賃金以上を支払う必要があります。

日本人従業員には賞与があるが外国人にはない、日本人には昇給があるが外国人にはないといった不当な差別的扱いは法律で禁止されています。賞与・昇給・各種手当についても、同じ条件・基準で公平に支給する必要があります。

支援体制に関する基準

この「支援体制に関する基準」が特定技能制度では最も特徴的であると言えます。

特定技能制度においては、受け入れた外国人に対して「義務的支援」を実施しなければならず、その責任を負う「支援責任者」や「支援担当者」を専任しなければならないという決まりがあります(次の章で詳しく解説します)。

その支援責任者・支援担当者は「過去2年以内に外国人労働者を雇用したことのある事業者の社員」か「過去2年以内に外国人労働者に対する生活支援(人材エージェント的な関わり方)をしたことのある社員」でないと専任できない形となっているのです。

特定技能外国人に対して行う「義務的支援」とは?

まず前提として、特定技能外国人を雇用する企業や組織は「受け入れ機関(特定技能所属機関)」と呼ばれます。

そしてこの受け入れ機関は、繰り返しになりますが、受け入れた特定技能外国人に対して、職場の業務や日常生活を円滑に行えるように「支援計画」を作成した上での「義務的支援」の実施が義務付けられています。

法令で定められている、受け入れ機関がやるべき支援事項は以下の10項目です。

一つ一つの支援項目に対して、具体的な支援内容や実施手順、実施後に入管庁への報告義務等が課されています。

万が一、こちらの義務的支援を実施していないことが判明した場合は、最悪特定技能外国人の受け入れができなくなってしまうのです。

「義務的支援」は登録支援機関へ委託することが可能

前章にて説明した「支援責任者」「支援担当者」を専任できない事業者は、特定技能外国人を雇用できないのかというと、実は受け入れが可能です。

登録支援機関という入管から認定を得ている事業者に「義務的支援の実施」を委託することで基準を満たしたとみなされるのです。

登録支援機関を活用することで、専門知識・経験に基づく適切な支援を受けることができ、外国人材との多言語対応による円滑なコミュニケーションが実現します。また、法令遵守の徹底とリスク軽減を図りながら、受け入れ企業の業務負担を大幅に軽減することが可能です。

初めて受け入れる場合、支援体制の構築にハードルがあるため、特定技能外国人を受け入れる際は登録支援機関を利用するのが一般的になっています。

加えて、登録支援機関は人材の募集・集客のノウハウと有料職業紹介の許認可も取得している事業者が大半のため、自社求人にマッチする人材を紹介してくれるのです。このように、人材の募集+入社後の支援と一貫して対応できるため、スムーズな受け入れを実現できます。特に初めて外国人採用にチャレンジされる事業者は、ぜひ登録支援機関の活用をご検討ください。

特録支援機関についてはぜひ「登録支援機関の役割とは?特定技能外国人への支援内容や選び方を徹底解説!」の記事もご覧ください。

近年増加中の「内製化」も可能な一方、意外なリスクも

近年、特定技能外国人の支援業務を登録支援機関に委託せず、自社で完結させる「支援の内製化」を選択する受け入れ企業が増えています。

入管庁が公表している特定技能の運用要領を参考にすれば、支援業務自体の内製化は十分に実現可能です。実際、外国人支援の担当者を配置できる企業であれば、自社での対応は難しくありません。

内製化後に直面する「人材確保」の壁

しかし、支援業務の内製化に成功した企業の多くが、その後「外国人材の母集団形成」という課題に直面しています。

特定技能外国人の採用は、日本人採用とは大きく異なります。ハローワークやIndeedなどの一般的な求人媒体では、特定技能外国人からの応募はほとんど期待できません。特定技能人材特有の募集チャネルや認知獲得の方法を把握していないと、「採用したいのに応募者がいない」という状況に陥ってしまうのです。

「紹介のみ」の依頼は後回しにされやすい現実

では、人材紹介だけを登録支援機関に依頼すればよいのでしょうか。実はこの方法にも落とし穴があります。

登録支援機関にとって、紹介のみの依頼は入社後の支援業務がないため収益性が低く、業務負担だけが増える形になります。その結果、「紹介のみ」の求人依頼は優先度を下げられ、対応が後回しになる傾向があるのです。

内製化成功のカギは「採用機能の内製化」とセット

このような状況を避けるため、支援業務の内製化を検討する際は、特定技能外国人の採用ルート構築も同時に進めることが重要です。

- 海外の送り出し機関とのネットワーク構築

- 特定技能人材向け求人プラットフォームの活用

- 日本語学校や専門学校との連携

など、自社で人材を確保できる体制を整えることで、初めて内製化のメリットを最大限に活かすことができます。

支援業務は内製化できても、肝心の人材が採用できなければ本末転倒です。内製化を成功させるには、「支援体制」と「採用機能」の両輪を揃えることをおすすめします。

特定技能外国人の具体的な採用の流れは?

特定技能外国人材を採用するには、複数のステップを踏む必要があります。事前準備から入国後の支援まで、適切な手順を理解しておくことで、スムーズな受け入れが可能となります。ここでは、採用の流れを4つのステップに分けて詳しく解説します。

STEP1:受け入れ準備(協議会加入・支援体制整備)

特定技能外国人を受け入れる前に、まず企業側で必要な準備を整える必要があります。

義務的支援を実施するため、支援責任者と支援担当者を選任するか、登録支援機関に支援業務を委託する契約を締結する必要があります。

また、雇用条件の整備も重要です。給与、労働時間、休日、社会保険などの条件を明確にし、日本人従業員と同等以上の報酬を設定します。

STEP2:人材の募集・選考方法

受け入れ準備が整ったら、外国人材の募集と選考を行います。

選考については、オンラインで実施をするケースが大半ですが、企業によっては複数回選考を調整するケースや対面面接を組むケースもあったりします。また、海外現地の提携送り出し機関等がある場合、現地まで直接渡航し、現地で直接選考を行う事業者もあったりします。

選考方法については「【特定技能外国人の採用方法】募集から採用までの流れ・費用などを徹底解説!」の記事もぜひご覧ください。

STEP3:在留資格の申請

採用する人材が決まったら、国外から呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行い、国内在住者・技能実習からの移行の場合は「在留資格変更許可申請」を行うこととなります。

申請は最寄りの地方出入国在留管理局に提出します。必要書類は多岐にわたり、在留資格交付申請書、雇用契約書、報酬に関する説明書、企業の登記事項証明書や決算書類、納税証明書、外国人材のパスポートや技能試験・日本語試験の合格証明書などが求められます。

審査期間は通常申請してから1〜3ヶ月程度です。海外からの呼び寄せの場合は、許可後速やかに外国人材本人にCOE送付し、自国の日本大使館でビザ申請を行ってもらいます。

STEP4:入国後の受け入れ・生活支援

外国人材が日本に入国したら、受け入れ企業または登録支援機関による支援がスタートします。

まず、空港または港での出迎えが義務的支援の一つです。住居まで同行し、到着後は生活オリエンテーションを実施します。日本の生活ルール、ゴミの分別方法、公共交通機関の利用方法、近隣施設の場所などを外国人材が理解できる言語で説明します。

次に、市区町村役場での住民登録、マイナンバーカードの申請、社会保険の加入手続き、銀行口座の開設、携帯電話の契約など、公的手続きへの同行支援を行います。職場でのオリエンテーションも重要です。作業内容の説明、安全衛生教育、緊急時の対応方法などを丁寧に教えます。

入国後は定期面談を実施し、仕事の状況や生活上の困りごとを確認することが義務付けられています。

特定技能外国人の受け入れ費用はどうなっている?

「特定技能」外国人の受け入れには、ざっくりと以下3つの費用が発生します。

- 特定技能外国人の採用費用(紹介料、手数料など)

- 在留資格申請や登録支援機関に支払う費用(各種委託費用)

- 外国人本人に支払う費用(渡航費、住居準備費用など)

このように「特定技能」外国人の雇用は、紹介料や手数料から各申請の委託費や義務的支援の委託費などのサポート費用、渡航費や住居準備費用まで、様々な費用が発生します。(住居の確保についても一定のルールがありますので、「特定技能外国人と技能実習生の住居は企業で準備?支援内容や住居ルールなどを解説」も併せてご確認ください。)

これは中小企業にとってはハードルが高いため、特定技能外国人の採用になかなか踏み出せない、という企業もあるでしょう。

最初は登録支援機関を積極的に活用し、特定技能外国人が増えてきたタイミングで支援業務を自社で行ったり、既存の特定技能外国人の横のつながりを使ったリファラル採用を強化するなど、受け入れ費用を抑える方法もありますので、自社にあったやり方を検討してみるのもよいでしょう。

特定技能外国人受け入れ費用に関しての詳細は「【特定技能外国人の受け入れ費用まとめ】費用相場も併せて紹介」で解説しておりますので是非ご覧ください。

特定技能に関するよくある質問(FAQ)

特定技能外国人の受け入れを検討する企業から、登録支援機関として よくいただく質問とその回答をまとめました。在留期間や就労制限、 永住権など、実務で重要なポイントを解説します。

特定技能に関するよくある質問や回答については「【FAQ】特定技能制度のよくある質問へ登録支援機関の経営者が回答します!」に数多く取り揃えてますので、是非ご覧ください。

特定技能外国人は何年働けますか?

結論、特定技能1号の場合は、最長5年です。

ただし、特定技能2号へ移行できた場合、在留期間の制限がなくなりますので、更新が認められる限り日本に在留することが可能になります。

そのため、日本で長く働きたいと願う特定技能外国人はほぼ2号への移行を目指しています。受け入れ企業としても、特定技能2号移行対象者は一定の業務経験がある+2号試験をクリアした熟練労働者となりますので、意識的に2号移行を後押ししている企業も存在します。

特定技能外国人はアルバイト・副業できますか?

アルバイトや副業をすることは認められておりません。

特定技能は、指定書に記載の受け入れ企業でしか就労が認められていませんので、アルバイト・副業に関してはNGとなっています。

アルバイトや副業をしていると発覚した場合は、在留期間の更新が認められず、母国へ帰国することとなってしまいます。

特定技能外国人は永住権を取得できますか?

永住権の取得要件としては、企業での就労期間や日本の滞在期間が重要になってきます。

しかしながら、特定技能1号として在留した期間は、上記期間としてカウントされないため、特定技能1号は永住許可申請は実質不可能と言えます。

一方で、特定技能2号になってからの就労期間・滞在期間は永住許可要件の期間としてカウントされます。そのため、2号移行した外国人に関しては、一定の就労・在留期間経過後、永住申請し許可される方も出てくる可能性はあると言えます。

まとめ

この記事では特定技能に関して、基本的な概要をお話してきましたが、いかがでしたか。

もし、「特定技能外国人の受け入れに興味がある」、「もっと詳しく特定技能の採用について知りたい」という方がいらっしゃいましたら、こちらのフォームからぜひお気軽にお問い合わせください。

.png)

.jpeg)