農業分野での深刻な人手不足にお悩みの農業法人の皆様へ。本記事では、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れについて、要件から採用手順まで実務担当者が知るべき情報を網羅的に解説します。技能実習との違いや、農業分野特有の派遣形態の活用方法など、実践的な内容をお届けします。

特定技能「農業」とは?制度の基本と農業分野の現状

まずは、特定技能制度の概要と農業経営を取り巻く環境について簡単に整理しておきましょう。

深刻化する農業の人手不足と特定技能制度創設の背景

日本の農業は今、かつてない人材危機に直面しています。

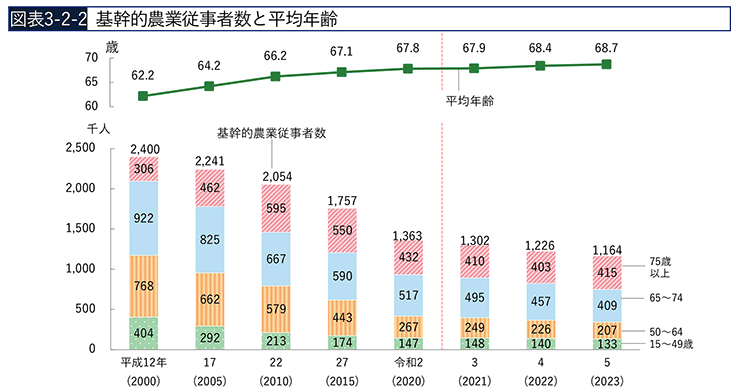

農林水産省の統計によると、農業従事者数は2000年の約240万人から2023年には116万人まで減少し、平均年齢は68.7歳に達しています。特に20代から40代の若手農業者の不足は深刻で、収穫期の労働力確保が困難な状況が全国で発生しています。

今後10〜20年でさらに高齢化及び少子化が進むと予想される中で、農業従事者数の減少も改善の見込みが薄いと言わざるを得ない状況です。

こうした背景から、2019年4月に創設されたのが特定技能制度です。

従来の技能実習制度では対応できなかった即戦力人材の確保を目的とし、農業分野は特定技能の対象16分野の一つとして指定されました。この制度により、一定の専門性と技能を有する外国人材を、農業の現場で即戦力として雇用することが可能になったのです。

特に農業分野では、季節による労働需要の変動が大きいことから、他分野では認められていない派遣形態での雇用も可能となっており、農業経営の実態に即した柔軟な人材活用ができる制度設計となっています。

特定技能「農業」の受け入れ実績と今後の見通し

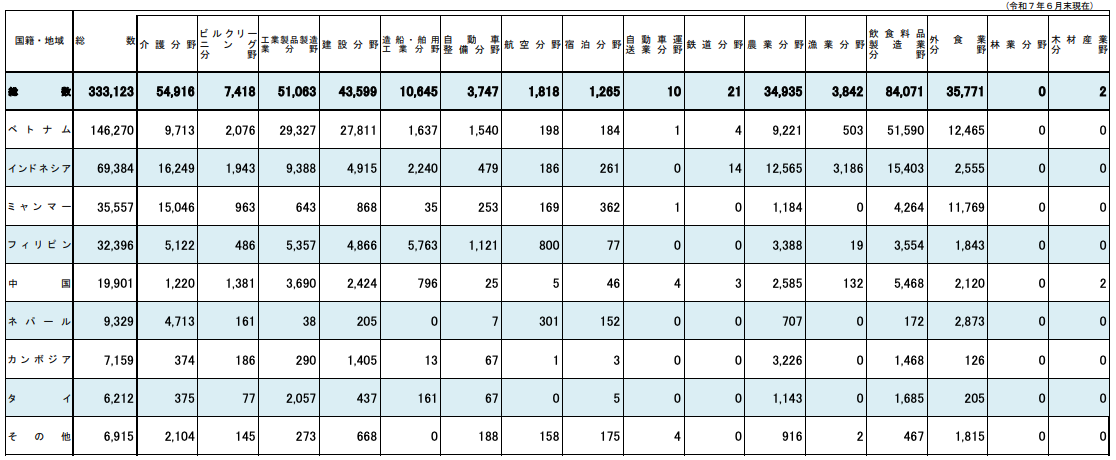

2025年6月末時点における、特定技能外国人の在留者数を出入国在留管理庁の統計データを元に見てみましょう。

全体で約33万人もの特定技能外国人が在留し、農業分野においては約34,000人の外国人労働者が就労しています。これは全16分野中6番目の多さで、農業分野における特定技能外国人への依存度の高さが伺えます。

国籍別では、インドネシア、ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国の順となっています。農業分野では「耕種農業」と「畜産農業」の2つの区分で特定技能を受け入れできますが、「耕種農業」では約27,000人、「畜産農業」では約7,000人と、耕種農業における活用が進んでいます。

政府は2024年度から5年間、2029年までに82万人の特定技能外国人を受け入れると目標を掲げており、農業分野においては最大78,000人の特定技能外国人の受け入れを見込んでいます。これは現在の約2倍の規模であり、今後さらに受け入れが加速することが予想されます。

技能実習制度との違いと特定技能のメリット

特定技能制度とよく似た制度として、「技能実習制度」というワードを聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

特定技能と技能実習は、どちらも外国人材を受け入れる制度ですが、その目的と特徴は大きく異なります。

技能実習が「国際貢献」を目的とした技術移転の制度であるのに対し、特定技能は明確に「人手不足対応」を目的としています。このため、両制度においては、以下のような部分で違いがあります。

特に、特定技能では以下のような実務上のメリットがあります。

- 即戦力として活用可能:特定技能外国人は、試験合格または技能実習2号修了により一定の技能を証明済みのため、基本的な作業については入社後すぐに戦力として期待できます。技能実習のような段階的な実習計画は不要で、業務の幅も広く設定できます。

- 転職が可能:同一分野内での転職が認められているため、より良い条件を提示することで経験者を採用することも可能です。逆に言えば、適切な労働条件と職場環境の整備が定着率向上には不可欠となります。

- 受け入れ人数の上限なし:技能実習では常勤職員数に応じた人数枠がありますが、特定技能農業では受け入れ人数に上限がありません。大規模経営体でも必要な人数を柔軟に受け入れることが可能です。

- 派遣形態の活用が可能:農業分野特有のメリットとして、派遣形態での受け入れが認められています。これにより、繁忙期のみの雇用や、複数の農家での人材シェアリングなども可能となります。

また、注意事項として、「技能実習制度」は2027年に廃止されることが決定しています。国際社会から「現代の奴隷制度」などと批判を浴び、日本国政府としても改正の方向へ舵を切っているのです。

技能実習制度に変わる「育成就労制度」が創設される予定ですが、様々な制約が課される見込みのため、今後は特定技能での外国人材受け入れが主流になっていくと予測されております。もし「現在は技能実習のみを受け入れている」という農業事業者様は、ご注意ください。

特定技能「農業」で可能な業務範囲と職種

次に、特定技能「農業」で従事可能な業務内容について詳しくみていきましょう。

耕種農業全般で従事可能な業務内容

耕種農業分野では、栽培管理、農産物の集出荷・選別など、農作物の生産に関わる幅広い業務に従事することができます。

具体的には、以下のような作業が主たる業務として認められています。

- 栽培管理作業:播種、育苗、定植、施肥、農薬散布、除草、土壌改良、マルチ張り、支柱立て、誘引、摘心、摘果、葉かき、授粉、収穫などの一連の栽培作業。トラクターやコンバインなどの農業機械の操作も含まれます。

- 集出荷・選別作業:収穫した農産物の洗浄、選果、袋詰め、箱詰め、出荷準備などの作業。選果機などの機械操作も可能です。

- 施設園芸における作業:ビニールハウスや温室での環境制御、養液栽培システムの管理、暖房・換気設備の操作など。

対象となる作物は、稲、麦、野菜、果樹、花き、芋類、豆類、茶、たばこ、てんさい、さとうきび、こんにゃく、きのこ類など、耕種農業で栽培されるすべての作物が含まれます。

畜産農業全般で従事可能な業務内容

意外と知られていないのですが、畜産分野においても特定技能外国人を雇用することが可能となっています。

畜産農業分野では、家畜の飼養管理、畜産物の集出荷・選別など、畜産経営に必要な業務全般に従事できます。

主な業務内容は以下の通りです。

- 飼養管理作業:給餌、給水、畜舎の清掃・消毒、家畜の健康管理、搾乳(酪農)、採卵(養鶏)、人工授精の補助、分娩介助、去勢、除角、削蹄、毛刈り(養豚・肉牛・酪農)など。

- 畜産物の処理・出荷作業:生乳の検査・冷却・貯蔵、鶏卵の洗浄・選別・パック詰め、と畜場への家畜の出荷準備など。

- 飼料生産作業:自給飼料の生産に関わる作業(牧草の刈り取り、サイレージ調製など)も含まれます。

対象となる家畜は、牛(酪農・肉用牛)、豚、鶏(採卵鶏・ブロイラー)などが含まれます。また、養蜂業についても、技能実習では認められていませんでしたが、特定技能においては雇用することが可能となっています。

付随業務として認められる作業と注意点

特定技能外国人は、主たる業務に加えて、当該業務に従事する日本人が通常従事している関連業務にも付随的に従事することができます。

耕種農業での付随業務例

- 農畜産物を原料とする製造・加工作業(漬物製造、ジャム作り、餅つきなど)

- 農産物の運搬・陳列・販売作業(直売所での販売、道の駅への配送など)

- 農業機械・施設の保守管理作業

- 農作業用資材の準備・片付け

- 農業経営に付随する事務作業の補助

畜産農業での付随業務例

- 畜産物の簡易な加工作業(チーズ、バター、ハム、ソーセージの製造補助など)

- 堆肥の製造・販売に関する作業

- 体験型農場での接客補助

- 畜産施設・機械の保守管理

ただし、これらの付随業務はあくまでも「付随的」でなければならず、主たる業務の時間を上回ることは認められません。目安として、全体の労働時間の3分の1程度までに留めることが推奨されています。また、付随業務のみに従事させることは認められないため、業務配分には注意が必要です。

養蜂業など対象外となる業務について

農業に関連する分野であっても、特定技能「農業」の対象外となる業務があります。これらの業務に従事させることはできないため、注意が必要です。

- 林業関連作業:きのこ栽培は対象ですが、原木の伐採や山林での作業は林業に分類され対象外です。

- 水産養殖業:魚類や貝類の養殖は漁業に分類され、農業分野では受け入れできません。

- 競走馬の飼育:競走馬の生産・育成は農業分野の対象外となる可能性があります。

- ペット関連業務:ペットショップやペットの繁殖業務は対象外です。

- 農業と無関係な製造業:農産物を使用していても、一般的な食品製造業の業務は対象外です。

林業・養殖業・食品製造業については、特定技能の16分野に認められている業種・業界のため、特定技能「農業」では受け入れができませんが、特定技能「林業」や特定技能「漁業」など、特定技能の別分野にて受け入れることが可能です(受け入れ企業・外国人本人への要件が各分野にて規定されていますので、満たしていることが必要)。

これらの判断に迷う場合は、事前に地方出入国在留管理局や農業特定技能協議会・農林水産省に確認することをお勧めします。また、こちらの「農業分野 特定技能支援サイト」にも業種の該当性について掲載されていますので、ぜひご覧ください。

特定技能1号「農業」の取得要件と試験内容

特定技能は、まず「特定技能1号」という名称のビザを取得し、一定の要件を満たすと「特定技能2号」へ移行することができます。

ただし、特定技能1号は誰でもなれるわけではありません。特定の要件を満たさなければ取得できない制度となっていますので、注意が必要です。

農業分野における「農業技能測定試験」をクリアする

農業分野で特定技能1号を取得するためには、「農業技能測定試験」への合格が必須となります。この試験は、耕種農業全般と畜産農業全般の2つの区分に分かれており、受験者は希望する業務区分を選択して受験します。

試験内容は、農作業の基本知識、使用する農機具・機械の取り扱い、安全衛生、農業関連の専門用語などが出題されます。実技試験ではなく、写真やイラストを見て答える学科試験(CBT方式)で実施されます。

国内はもちろん、海外でもフィリピン、インドネシア、ベトナムなどで実施されています。受験料は8,000円程度で、不合格の場合も再受験が可能なため、しっかりと準備すれば合格は十分に可能なレベルです。

試験の学習用テキストについてはこちらのウェブサイトで無料ダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

必要な日本語能力の基準もある

特定技能1号の取得には、技能試験と併せて日本語能力の証明も必要です。求められるレベルは「基本的な日本語を理解できる」程度で、具体的には日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2レベル以上の合格が条件となります。

N4レベルとは、ゆっくり話される日常会話を理解し、簡単な漢字を含む文章が読める程度の能力です。農業現場では、作業指示の理解、安全確認のコミュニケーション、農薬や肥料の表示を読むなどの場面で日本語が必要となるため、この基準が設定されています。

JFT-Basicは、特定技能制度のために作られた試験で、生活場面でのコミュニケーション能力を重視した内容となっています。CBT方式で実施され、結果がすぐに分かる利点があります。農業法人としては、N4レベルの人材であれば、採用後の日本語教育支援により、さらなるスキルアップも期待できるため、即戦力として活用可能です。

外国人の日本語能力については「外国人採用基準の日本語能力試験(JLPT)とは?N1・N2のレベルは必須?」の記事もぜひ併せてご覧ください。

技能実習2号から特定技能への移行も可能

農業分野では、技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験を受けることなく特定技能1号へ移行できるという大きなメリットがあります。これにより、すでに日本の農業現場で経験を積んだ人材を、継続して雇用することが可能です。

移行の条件は、技能実習を2年10ヶ月以上実施し、技能検定3級相当の試験に合格しているか、実習実施者が技能等の修得を評価・修了していることです。

移行手続きは在留資格変更許可申請として行い、技能実習期間中から申請準備が可能です。技能実習から特定技能への移行により、外国人材は長期間(技能実習+特定技能)の就労が可能となり、農業法人にとっても長期的な人材確保の道筋が立てられます。

ぜひ「【意外な落とし穴?】技能実習から特定技能へ移行するための手続き・注意点は?」の記事も併せてご覧ください。

特定技能2号「農業」への移行条件と要件

ここからは、特定技能2号についても整理していきたいと思います。

特定技能2号の概要と1号との違い

特定技能2号は、2023年6月から農業分野でも取得可能となった上位資格で、1号からのステップアップにより、熟練した技能を持つ外国人材として認められる在留資格です。1号との最大の違いは、在留期間の更新回数に制限がなく、実質的に永続的な就労が可能となる点です。

1号では在留期間が通算5年までに制限され、家族の帯同も認められませんが、2号では在留期間の上限がなく、配偶者と子供の帯同が可能になります。また、1号で必須だった支援計画の策定や登録支援機関への委託も不要となり、受け入れ企業の負担が軽減されます。

業務内容については、1号が「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」であるのに対し、2号は「熟練した技能」が求められ、現場のリーダーや指導者としての役割も期待されます。農業法人にとっては、長期的な中核人材として育成・活用できる貴重な制度となっています。

2号移行のための試験内容と合格基準

特定技能2号「農業」への移行には、「農業特定技能2号評価試験」の合格と実務経験要件の充足が必要です。試験は耕種農業と畜産農業の2区分で実施され、1号よりも高度な知識と技能が問われます。

試験内容は、農業生産工程の管理、品質管理、作業計画の立案、部下への指導方法など、管理者レベルの知識が中心となります。学科試験と実技試験があり、学科試験はCBT方式で約100問、実技試験は実際の作業場面を想定した判断力を問う内容です。

実務経験要件として、「農業の現場における管理者としての2年以上の実務経験又は農業の現場における3年以上の実務経験」が必要です。また、日本語能力については新たな試験は不要ですが、業務上必要な日本語でのコミュニケーション能力が実質的に求められます。

なお、試験の学習用テキストはこちらのウェブサイトに公表されていますので、参考までにぜひご覧ください。

2号取得のメリット(家族帯同・在留期限等)

特定技能2号取得の最大のメリットは、在留期間の更新制限がなくなり、条件を満たせば永住権申請も可能となることです。3年、1年又は6ヶ月ごとの更新により、実質的に無期限で日本での就労が可能となり、農業法人にとっても長期的な人材計画が立てやすくなります。

家族帯同(配偶者と子供)が認められることも大きな利点です。家族と一緒に生活できることで、外国人材の精神的安定と定着率向上が期待でき、より腰を据えて農業に取り組んでもらえます。家族も「特定活動」の在留資格で就労可能なため、地域の労働力確保にも貢献します。

さらに、1号で必須だった支援計画の実施義務がなくなるため、月額2〜4万円程度の登録支援機関への委託費用が不要となります。10年以上の継続居住などの要件を満たせば永住権申請も可能となり、農業法人の後継者候補として、また地域農業の担い手として、真の意味での共生が実現できる制度となっています。

ぜひ「特定技能2号とは?1号・2号の違いや取得要件、試験について徹底解説!」の記事も併せてご覧ください。

【重要】農業分野独自の雇用形態|直接雇用と派遣の選択

特定技能制度では、基本的には派遣形態での受け入れが認められておりませんが、「農業」と「漁業」においては特別に認められています。ここでは、特定技能「農業」における派遣形態・直接雇用での雇用についてみていきましょう。

派遣形態での受け入れが可能な理由とメリット

農業分野で派遣形態での受け入れが認められている背景としては、農業特有の季節性や地域性を考慮しているためです。

農業は天候に左右されやすく、作物によって繁忙期と閑散期の差が極めて大きいという特性があります。例えば、果樹農家では収穫期の2〜3か月に労働力が集中的に必要となる一方、それ以外の時期は少人数で対応可能です。こうした労働需要の変動に対応するため、派遣形態が特別に認められています。

また、冬季に農作業ができない積雪地域では、同一地域内でも夏季と冬季で異なる農家で就労するなど、地域全体での労働力の効率的な活用が可能となります。

派遣形態で特定技能外国人を雇用するメリットとしては、以下のようなものがあります。

- 雇用リスクの軽減:派遣会社が雇用主となるため、社会保険手続き、在留資格管理、支援業務などの事務負担が大幅に軽減されます。特に初めて外国人材を受け入れる農業法人にとっては、ノウハウを持つ派遣会社のサポートを受けられる点が大きなメリットです。

- 柔軟な人材活用:必要な時期に必要な人数だけ受け入れることができ、固定費を変動費化できます。複数の農家で人材をシェアすることで、年間を通じた安定雇用を実現しながら、各農家の負担を軽減することも可能です。

- 即戦力の確保:派遣会社が事前に教育・研修を実施している場合が多く、基本的な農作業スキルを身につけた人材を受け入れることができます。

- トラブル対応の安心感:言語や文化の違いによるトラブルが発生した場合も、派遣会社が間に入って対応するため、農業経営者の精神的負担が軽減されます。

直接雇用する場合の要件と手続き

直接雇用を選択する場合、農業法人は以下の要件を満たし、必要な手続きを行う必要があります。

- 雇用経験要件:過去5年以内に、6か月以上継続して農業に従事する労働者を雇用した経験が必要です。この要件は2023年に緩和され、複数の労働者の雇用期間を通算することも可能となりました。また、日本人、外国人を問わず、正社員、パート、アルバイト、技能実習生の雇用経験もカウントされます。

- 労務管理体制:労働基準法を遵守し、適切な労務管理を行う体制が整備されていることが必要です。就業規則の作成(常時10人以上雇用の場合)、36協定の締結、賃金台帳や出勤簿の適切な管理などが求められます。

- 支援体制の確保:特定技能外国人への支援を適切に実施できる体制が必要です。自社で支援体制を構築するか、登録支援機関に委託するかを選択できます。

直接雇用のメリットとしては、長期的な人材育成が可能、直接的な指揮命令により業務効率が向上、派遣料金が不要などが挙げられます。一方で、在留資格管理や支援業務の負担は大きくなるため、自社の体制を慎重に検討する必要があります。

派遣・直接雇用双方ともにメリットもあればデメリットもありますので、自社の状況に合わせて柔軟に検討することが大切です。

なお、「【特定技能って派遣できる?】受け入れ方法や要件、注意点などを解説」では、派遣形態での特定技能の受け入れについて解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

受け入れ企業(農業法人)が満たすべき要件

ここからは、特定技能外国人を採用したい企業が満たすべき要件について整理していきましょう。

農業特定技能協議会への加入手続き

特定技能外国人を農業分野で受け入れる際は、農業特定技能協議会への加入が必須となります。

協議会は、農林水産省が運営しており、加入後は制度に関する最新情報の提供や、必要に応じた指導・助言を受けることができます。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合、必ず企業単位で特定技能のビザ申請前に農業特定技能協議会への加入が義務付けられています。協議会への加入はオンラインで申請可能で、費用は無料です。

派遣形態で受け入れる場合は、派遣元事業者が協議会に加入していれば、派遣先の農業法人は個別の加入は不要です。ただし、直接雇用の場合は必ず自社での加入手続きが必要となるため、採用前に準備を進めておくことが重要です。

加入手続きについては、農林水産省のこちらのウェブサイトから申し込みができますので、ぜひ参考までにご覧ください。

適正な報酬設定と労働条件の基準

特定技能外国人の報酬は、同じ業務に従事する日本人労働者と同等以上に設定する必要があります。

地域の最低賃金を下回ることは当然ながら法令違反となってしまいますし、報酬設定を誤ることで、そもそも応募が来ないという事態にもなりますので、注意が必要です。

また、労働時間は原則として週40時間以内とし、農繁期の時間外労働については、36協定の範囲内で適切に管理する必要があります。

社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)への加入も必須であり、これらの条件を満たさない場合は、在留資格の更新が認められない可能性があるため、労働条件の整備は採用成功の重要なポイントとなります。

必須となる支援体制の整備(登録支援機関への委託も可)

特定技能1号外国人の受け入れには、法律で定められた以下の10項目の支援を実施する義務があります。

これらの支援は自社で実施することも可能ですが、多くの農業法人では登録支援機関への委託を選択しています。委託費用は月額2〜4万円程度が相場で、専門的な知識を持つ機関に任せることで、本業に専念しながら適切な支援を提供できます。

特に、外国語での相談対応や、役所での手続き支援、緊急時の対応などは専門性が求められるため、初めて特定技能外国人を受け入れる農業法人には、登録支援機関の活用を強く推奨します。自社で支援体制を整備する場合は、支援責任者と支援担当者の選任が必要となります。

特定技能「農業」の採用手順と必要手続き

では、実際に特定技能外国人を農業分野で雇用するには、どのような手順・手続きが必要なのでしょうか?

国内在住者を採用する場合の流れ

国内在住の外国人材を特定技能「農業」として採用する場合、技能実習生や留学生からの切り替えが最も一般的です。まず、求人募集や人材紹介会社を通じて候補者を選定し、面接を実施します。採用が決まったら、雇用契約書の締結と支援計画書の作成を行います。

次に、在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出します。必要書類は、雇用契約書、支援計画書、農業特定技能協議会の加入証明書(または誓約書)、技能試験・日本語試験の合格証明書などです。技能実習2号からの移行の場合は、技能実習評価調書も必要となります。

申請から許可までは通常1〜2ヶ月程度かかり、許可後は在留カードの交付を受けて就労開始となります。国内在住者の採用は、すでに日本の生活に慣れている人材が多く、住居の手配なども比較的スムーズに進むため、初めて外国人材を受け入れる農業法人にも取り組みやすい方法です。

海外から呼び寄せる場合の手続き

海外から特定技能外国人を呼び寄せる場合、送出国の認定送出機関を通じた採用が基本となります。まず、現地またはオンラインでの面接を実施し、採用者を決定します。その後、雇用契約を締結し、在留資格認定証明書の交付申請を行います。

在留資格認定証明書の交付後、現地の日本領事館でビザ申請を行います。国によっては二国間協定に基づく手続きが必要で、例えばベトナムでは推薦者表の申請、フィリピンでは海外雇用許可証の取得が必要です。これらの手続きには、送出国により1〜3ヶ月程度かかります。

ビザ取得後、来日時の空港送迎、住居への案内、生活オリエンテーションなどの初期支援を実施します。海外からの呼び寄せは手続きが複雑なため、多くの農業法人は人材紹介会社や登録支援機関のサポートを活用しています。送出機関との調整や現地面接の手配なども代行してもらえるため、効率的な採用が可能です。

採用から就労開始までの期間とコスト目安

特定技能外国人の採用にかかる期間は、国内在住者で1.5〜2ヶ月、海外からの呼び寄せで5ヶ月程度が一般的です。繁忙期に合わせた人材確保を考える場合は、余裕を持ったスケジュール設定が重要となります。

国内・国外の採用ルートで比較した際に、国内在住者の採用活動が最もスピードが早く魅力的であるため、国内人材の採用を希望される方が多くいらっしゃいます。しかし、国内人材は都心部の企業を目指す(友人がいる・報酬が高いなどの理由)傾向が強いため、特に地方に所在する事業者にとっては、なかなか応募が集まらないという現状があります。

そのため、地方エリアの事業者は、多少時間がかかったとしても、国外からの呼び寄せルートでの採用が最も現実的で、都心エリアの事業者はわざわざ国外から時間をかけて呼び寄せずとも、国内在住者の雇用が容易にできますので、もしご興味ある事業者様はお気軽にお問い合わせください。

採用コストは、人材紹介手数料が20〜40万円程度、在留資格申請の行政書士費用が10〜15万円程度です。海外から呼び寄せる場合は、これに加えて渡航費用5〜10万円、送出機関手数料10〜20万円が必要となります。また、来日後の住居準備費用(敷金・礼金・家具家電)として20〜30万円程度を見込んでおく必要があります。

運用コストとしては、登録支援機関への委託費が月額2〜4万円、給与は地域により異なりますが月額18〜25万円程度が相場です。初期投資は大きく感じるかもしれませんが、5年間の長期雇用が可能なことを考慮すると、採用コストを回収しやすい制度設計となっています。

費用については「【特定技能外国人の受け入れ費用まとめ】費用相場もあわせて紹介」の記事もぜひ併せてご覧ください。

特定技能「農業」のよくある質問Q&A

ここからは、よくある質問事項について取りまとめておりますので、ぜひ併せてご覧ください。

Q1. 受け入れ人数に上限はありますか?

農業分野の特定技能には、事業所ごとの受け入れ人数制限はありません。技能実習制度のような常勤職員数に応じた人数枠の制約がないため、農業法人の規模や必要に応じて柔軟に採用計画を立てることができます。

ただし、日本全体では2029年までに農業分野で最大49,300人という受け入れ見込み数が設定されています。また、受け入れる際は、適切な労働環境の確保と支援体制の整備が前提となるため、実質的には事業規模に見合った人数での運用が求められます。

Q2. 繁忙期だけの雇用は可能ですか?

特定技能は通年雇用が原則であり、繁忙期だけの短期雇用は認められていません。雇用契約はフルタイム雇用が必要で、農閑期であっても継続的な雇用と適正な賃金支払いが求められます。

ただし、派遣形態を活用することで、繁忙期の労働力確保は可能です。派遣会社と契約することで、必要な時期に必要な人数の特定技能外国人を受け入れることができます。また、複数の農業法人でグループを作り、年間を通じて仕事を確保する取り組みも増えています。

Q3. 特定技能外国人の転職は認められますか?

特定技能外国人の転職は、同一分野内であれば可能です。農業分野で働く特定技能外国人は、他の農業法人への転職が認められており、より良い労働条件を求めて転職するケースもあります。

転職の際は、新たな受け入れ機関での雇用契約締結後、在留資格変更許可申請が必要となります。ただし、正当な理由なく短期間で転職を繰り返す場合は、在留資格の更新が認められない可能性があります。農業法人としては、適正な労働条件と職場環境を整備し、長期定着を促す取り組みが重要です。

定着率についてはぜひ「【外国人労働者の離職率】定着率を高める方法やポイント・具体的な人事施策について解説」の記事もご覧ください。

まとめ|特定技能「農業」で人材確保を成功させるために

特定技能制度は、深刻化する農業の人手不足を解決する有効な手段です。技能実習生からの移行、国内在住者の採用、海外からの呼び寄せなど、多様な採用ルートがあり、派遣形態も選択できる柔軟な制度となっています。

成功のポイントは、適切な労働条件の整備、充実した支援体制の構築、そして信頼できるパートナー選びです。特に初めて外国人材を受け入れる農業法人様には、実績豊富な登録支援機関のサポートが不可欠です。

ジンザイベースでは、農業分野の特定技能外国人材のご紹介から、採用後の支援まで一貫してサポートいたします。まずは無料相談で、貴社に最適な人材活用プランをご提案させてください。

.jpeg)

.png)