漁業・養殖業の深刻な人手不足を解決する手段として注目される「特定技能」制度。しかし、「どんな業務を任せられるのか」「水産加工との違いは何か」「受け入れに必要な手続きは?」といった疑問をお持ちの事業者様も多いのではないでしょうか。

本記事では、特定技能「漁業・養殖業」の基本から、業務内容、受け入れ要件、採用の流れまで徹底解説します。初めて外国人材の雇用を検討される漁業事業者様にも分かりやすく、実務に役立つ情報をお届けします。

特定技能「漁業」とは?制度の基本と最新の受け入れ状況

まず最初に、特定技能制度について簡単に整理していきましょう。

特定技能「漁業」が創設された背景|16分野の一つとして2019年にスタート

特定技能は、2019年4月に創設された在留資格制度です。この制度は、深刻な人手不足に直面する日本の16分野において、一定の専門性と技能を持つ外国人材を受け入れることを目的としており、漁業もその内の一つとなっています。

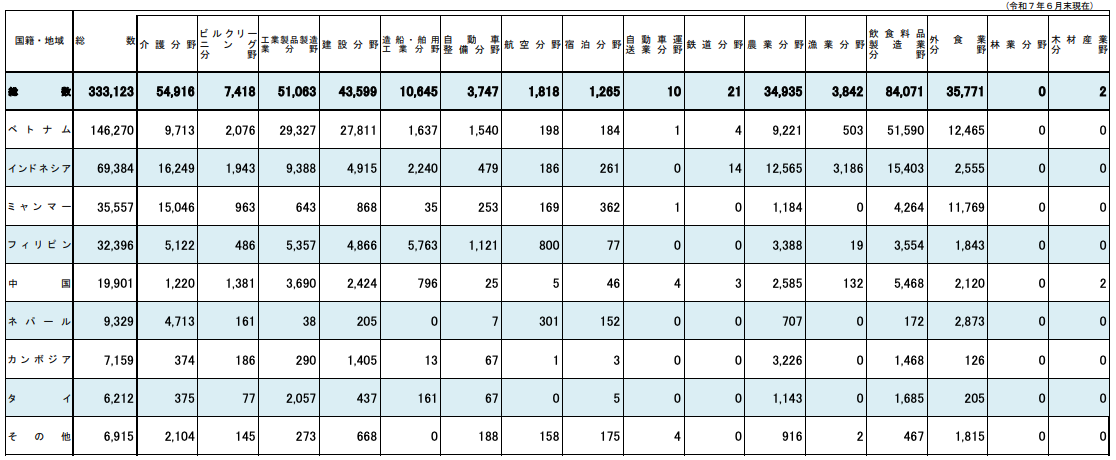

2025年6月末時点において、333,123人もの特定技能外国人が在留しており、漁業分野においては3,842名の就労者が存在します。

特定技能「漁業」では、漁具の操作や水産物の採捕・処理、養殖資材の管理・育成といった専門的な業務に外国人材が従事できます。従来の技能実習制度とは異なり、即戦力として長期的に活躍できる人材の確保が可能となり、漁業事業者にとって持続可能な経営基盤の構築につながる制度として期待されています。

特定技能1号については「在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!」の記事もぜひ併せてご覧ください。

漁業・養殖業分野の人手不足の現状

日本の漁業・養殖業は、かつてないほど深刻な人手不足に陥っています。

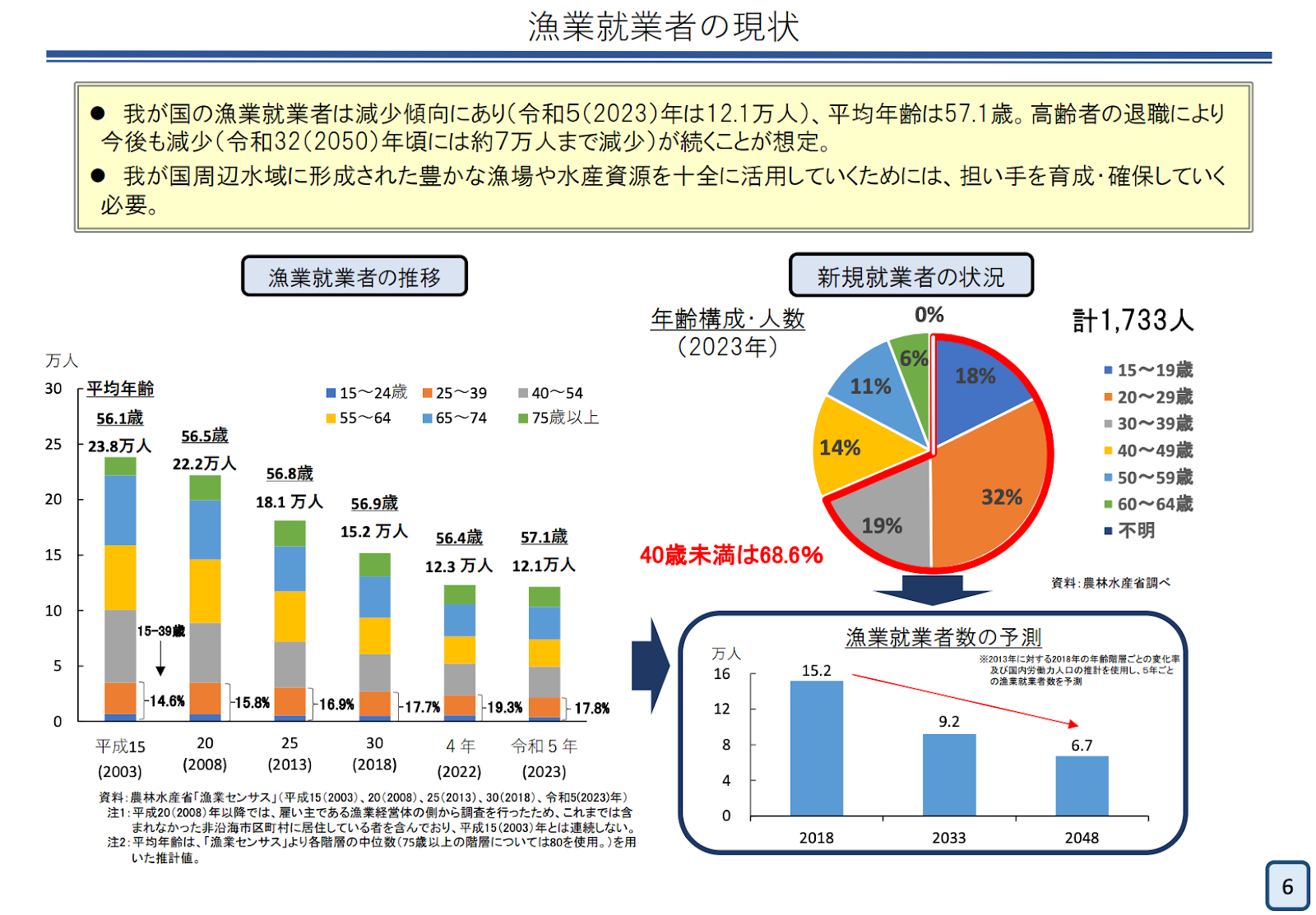

2025年7月に水産庁が発表したデータによると、2023年の漁業就業者数は12万1千人となり、前年比で約2千人減少しました。この減少傾向は長期にわたって続いており、2003年の23万8千人と比較すると、わずか20年間で11万7千人、実に約半数もの就業者が失われたことになります。

さらに深刻なのは年齢構成の偏りです。2023年時点で、漁業就業者の40歳未満の割合はわずか17.8%にとどまり、平均年齢は57.1歳に達しています。若手人材の流入が極めて少ない一方で、ベテラン層の高齢化が急速に進んでいる状況です。

この傾向が続いた場合、水産庁の予測では、2033年には漁業就業者数が10万人を下回り、2048年には6.7万人まで減少するとされています。これは現在の半数以下という衝撃的な数字です。

就業者数の減少と高齢化という2つの大きな課題を抱える漁業・養殖業にとって、外国人材の受け入れは喫緊の課題解決策となっているのです。

以下の記事もぜひ併せてご覧ください!

▶︎ 漁業・水産業の人手不足の解消方法は?後継者不足の原因・対策から外国人雇用まで徹底解説!

特定技能1号と2号の違い

特定技能「漁業」には、技能レベルや在留期間が異なる「1号」と「2号」の2つの区分があります。特定技能になりたい外国人は、まず「1号」を取得し、一定の要件を満たすと「2号」に移行できるというシステムになっています。

特定技能1号「漁業」は、基本的な業務を遂行できる技能レベルを持つ外国人材が対象です。在留期間は最長5年で、延長や更新はできません。家族の帯同は認められておらず、単身での就労が前提となります。取得要件は、漁業技能測定試験と日本語能力試験(N4以上)に合格するか、技能実習2号を良好に修了していることです。

一方、特定技能2号「漁業」は、熟練した技能に加えて、「日本国内での管理者等としての漁業又は養殖業の実務経験(2年以上)」を有する人材が対象です。更新が認められる限り、実質的に無期限の就労が可能です。また、配偶者や子どもの帯同も認められており、長期的な定着が期待できます。

1号から2号への移行には、2号技能測定試験の合格が必要です。優秀な人材を長期的に雇用したい事業者にとって、1号から2号へのキャリアパスを示すことが、人材確保と定着の重要な戦略となります。

特定技能2号については「特定技能2号とは?1号・2号の違いや取得要件、試験について徹底解説!」の記事もぜひ併せてご覧ください。

特定技能「漁業」と「水産加工(飲食料品製造業)」との違い

「魚を扱う仕事」という点では共通していますが、特定技能の在留資格では「漁業」と「水産加工業」は明確に区別されており、従事できる業務内容が大きく異なります。

特定技能「漁業」は、魚を獲る・育てる段階の業務が中心です。具体的には、漁具の操作、水産動植物の採捕、養殖資材の管理、養殖生物の育成・収獲などが該当します。海や養殖場での作業がメインとなり、一次産業としての漁業・養殖業に従事します。

一方、「水産加工業」は、獲れた魚を加工・製品化する段階の業務です。原料の処理、加工品の製造、品質管理、包装・梱包などが主な業務となり、工場や加工場での作業が中心です。そのため、水産加工業の場合は、特定技能の中でも「飲食料品製造業」というカテゴリーでの受け入れになります。

重要な注意点として、特定技能「漁業」の在留資格を持つ外国人材が、水産加工"のみ"に従事することはできません。ただし、漁業・養殖業務に付随する範囲であれば、採捕した魚の選別や簡易的な処理作業は可能です。逆に、水産加工業の資格で漁業のみに従事することもできません。

採用時には、自社の主要業務がどちらの区分に該当するのかを正確に判断し、適切な在留資格で外国人材を受け入れることが重要です。

特定技能「漁業」で従事できる業務内容|漁業区分・養殖業区分の違い

特定技能「漁業」では、外国人材が従事できる業務内容が明確に定められています。この分野は「漁業」と「養殖業」の2つの区分に分かれており、それぞれで対象となる業務が異なります。

採用を検討する際は、自社の事業内容がどちらの区分に該当するのか、また外国人材にどのような業務を任せるのかを正確に把握しておくことが重要です。

【漁業区分】漁具の操作・水産物の採捕・処理など

漁業区分では、主に海洋や河川、湖沼などで水産動植物を採捕する業務に従事できます。具体的には以下のような業務が認められています。

- 漁具の製作・補修:網や釣り具などの漁具を製作したり、破損した漁具を修理する作業

- 水産動植物の探索:魚群探知機などを使用して、漁場での水産資源を探す作業

- 漁具・漁労機械の操作:網の投入・揚網、釣り具の操作、ウインチなどの機械類の操作

- 水産動植物の採捕:実際に魚介類や海藻などを漁獲する作業

- 漁獲物の処理・保蔵:漁獲した水産物の選別、計量、冷蔵・冷凍保存などの処理作業

- 安全衛生の確保:作業場の清掃、漁船や機械設備の保守・点検作業

これらの業務は、沿岸漁業、沖合漁業、遠洋漁業のいずれにおいても対象となります。ただし、船舶の操縦や航海そのものを主業務とすることはできませんので注意が必要です。

【養殖業区分】養殖資材の管理・育成・収獲など

養殖業区分では、海面養殖や内水面養殖において、水産動植物を人工的に育成・管理する業務に従事できます。具体的には以下のような業務が認められています。

- 養殖資材の製作・補修・管理:養殖に使用する網、いかだ、給餌機などの資材の製作、修理、日常管理

- 養殖水産動植物の育成管理:稚魚・稚貝の投入、給餌、成長観察、水質管理、疾病予防などの日常的な育成作業

- 養殖水産動植物の収獲・処理:育成した魚介類や海藻などの収獲作業、選別、計量、出荷前の処理

- 養殖場の清掃・消毒・管理:養殖施設や機械設備の清掃、消毒、保守点検

- 鳥獣対策: カワウやアザラシなどによる食害を防ぐための対策業務

- 安全衛生の確保:作業環境の安全確保、衛生管理に関する業務

特定技能「漁業」の大きな特徴は、技能実習制度では「ほたてがい・まがき養殖」に限定されていた対象範囲が、特定技能では幅広い養殖品目に拡大されている点です。具体的には、マグロ養殖、ブリ養殖、ウナギ養殖、海苔養殖などの養殖品目も対象となっているため、より多くの事業者が外国人材を受け入れることが可能になっています。

付随業務として認められる作業(梱包・運搬・選別等)

特定技能「漁業」では、主要業務に加えて、それに付随する関連業務に従事することも認められています。

ただし、これらの付随業務は、あくまで漁業または養殖業の主要業務と併せて行う場合に限られ、付随業務のみに従事することはできません。

- 原料・製品の運搬作業:漁獲物や養殖物の運搬、出荷作業

- 製品の梱包作業:出荷前の水産物の梱包、箱詰め作業

- 清掃・片付け:作業場、漁船、養殖施設の清掃や整理整頓

- 選別・仕分け作業:漁獲物や養殖物を種類やサイズごとに選別する作業

- 簡易的な加工作業:水産物の洗浄、計量、一次処理(内臓除去など)

- 出荷準備作業:梱包材の準備、ラベル貼付、出荷伝票の確認補助

- 漁業・養殖業に関する調査・研究の補助:データ収集、記録作業などの補助的業務

例えば、養殖業で収獲作業を行った後、その日のうちに収獲物の選別・梱包・出荷作業を行うといった一連の流れは、合理的な付随業務として認められます。しかし、水産加工場での加工作業のみに継続的に従事させることは認められません。

従事できない業務・注意点

特定技能「漁業」の在留資格では、従事できない業務も明確に定められています。これらの制限を理解せずに外国人材を雇用すると、在留資格の取消しや不法就労助長罪に問われる可能性があるため、十分な注意が必要です。

- 水産加工業務のみへの従事

- 水産物の本格的な加工・製造作業(缶詰製造、練り製品製造など)のみに従事させることはできません

- これらは特定技能「飲食料品製造業」の対象業務となります

- 船舶の操縦を主とする業務

- 漁船の船長や航海士など、船舶の操縦・航海を主業務とする場合は、別の在留資格(技能など)が必要です

- 販売・接客業務

- 水産物の小売販売、市場での競り、飲食店での接客などは対象外です

- 事務作業のみ

- オフィスでの経理、総務などの事務作業のみに従事させることはできません

- 建設・土木作業

- 養殖施設の大規模な建設工事や港湾工事などは対象外です

採用前には、自社で外国人材に任せる予定の業務が特定技能「漁業」の範囲内であるかを確認することが必須ですので、ご留意ください。

特定技能「漁業」の受け入れ要件【事業者側】

特定技能「漁業」の外国人材を受け入れるには、事業者側が満たすべき要件があります。これらの要件は、外国人材が適切な環境で働けることを保証し、制度の適正な運用を図るために定められています。

受け入れを検討する際は、自社がこれらの要件を満たしているか、事前に確認しておくことが重要です。

受け入れ企業の基本要件

特定技能外国人を雇用する事業者は「特定技能所属機関」と正式に呼ばれ、主に以下の3つの基準をクリアする必要があります。

この中で、特に多くの漁業事業者が課題とするのが、3つ目の「外国人支援体制に関する基準」です。

特定技能制度では、受け入れた外国人に対する「義務的支援」の実施が法律で義務付けられており、その実施責任を担う「支援責任者」と「支援担当者」を社内に配置しなければなりません。

ただし、この支援責任者・支援担当者には資格要件があり、以下のいずれかの条件を満たす人材である必要があります。

- 過去2年以内に、中長期在留者(外国人労働者)の受け入れ実績がある事業所の職員

- 過去2年以内に、外国人の生活相談業務に従事した経験を持つ職員

初めて外国人材を雇用する漁業事業者や、小規模で専任スタッフの配置が難しい事業者の場合、この要件を満たすことが困難なケースが少なくありません。

しかし、自社で支援体制の基準を満たせない事業者であっても、出入国在留管理庁に許認可を受けた「登録支援機関」という組織に、義務的支援の実施を委託することで、要件を満たしたものとみなされます。これにより、初めて外国人を雇用する漁業事業者でも、安心して特定技能制度を活用できるのです。

実際、漁業分野においても、支援体制の構築が難しいことから、特定技能外国人を受け入れる事業者の多くが登録支援機関を活用しています。特に、初めて外国人雇用を検討する漁業事業者にとって、登録支援機関の専門的なサポートは、受け入れを成功させるための重要な要素となります。

このように、登録支援機関との適切な連携体制を構築することで、自社の支援体制が十分でなくても、スムーズに特定技能外国人の受け入れを実現することが可能です。

登録支援機関についてはぜひ以下の記事も併せてご覧ください。

▶︎ 登録支援機関の役割とは?特定技能外国人への支援内容や選び方を徹底解説!

法令に基づく事業者であること

特定技能「漁業」の外国人材を受け入れられるのは、漁業関連の法令に基づいて適法に事業を営んでいる事業者に限られます。具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。

- 漁業法に基づく漁業権等を有する者

- 定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権を有する漁業協同組合や個人

- 漁業法に基づく許可漁業を営む者(大臣許可漁業、知事許可漁業)

- 水産業協同組合法に基づく漁業協同組合

- 漁業協同組合、漁業協同組合連合会

- 漁業生産組合

- 内水面漁業の振興に関する法律に基づく養殖業を営む者

- 内水面での養殖業を営む事業者

- その他水産関係法令に基づく事業者

- 漁船漁業、養殖業を適法に営んでいることを証明できる事業者

受け入れ申請時には、漁業権の免許証、漁業許可証、漁業協同組合の登記事項証明書など、適法に事業を営んでいることを証明する書類の提出が求められます。

特定技能1号の申請に必要な書類一覧は、出入国在留管理庁のウェブサイトに記載がありますので、ぜひ参考までにご覧ください。

漁業特定技能協議会への加入義務

特定技能「漁業」の外国人材を受け入れる事業者は、漁業特定技能協議会への加入が法律で義務付けられています。この協議会は、農林水産省が設置する組織で、特定技能制度の適正な運用と外国人材の保護を目的としています。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、在留資格申請の前に受け入れ機関は「漁業特定技能協議会」へ加入しなければなりません。この加入手続きが完了しない限り、特定技能外国人の受け入れはできないため、注意が必要です。

主に以下のような事項を実施する組織となっており、協議会への加入手続きは、こちらの水産庁のHPより、必要書類を作成し、提出する形となります。

- 特定技能制度の適正な運用に関する情報提供・指導

- 受け入れ企業への巡回指導や相談対応

- 外国人材の労働条件や生活状況の確認

- 不適切な受け入れ事例の是正指導

- 業界全体での人材確保・定着に関する取り組み

加入に費用はかかりませんが、手続きには一定の時間を要するため、余裕を持って準備することが重要です。

協議会への加入後は、定期的に外国人材の受け入れ状況や就労状況を報告する義務がありますので、報告を求められた際には対応しなければならない点は留意しましょう。

雇用形態の選択肢(直接雇用・派遣)

特定技能「漁業」では、外国人材の雇用形態について直接雇用と派遣雇用の両方が認められています。これは特定技能制度の中でも「漁業」と「農業」分野のみに認められており、事業者の状況に応じて柔軟な雇用形態を選択できます。

「直接雇用」は最も一般的な雇用形態で、事業者が外国人材と直接雇用契約を結ぶ方式です。

- メリット:長期的な人材育成が可能、自社の業務に特化したスキル習得、コミュニケーションの円滑化

- デメリット:採用・管理の手間がかかる、繁閑期の調整が難しい

- 適している事業者:年間を通じて安定した労働力が必要な養殖業者、定置網漁業者など

当社でも、養殖業の事業者様の取引先がいらっしゃいますが、年間を通じた業務が安定的に発生しておりますため、直接雇用で採用いただいております。

一方、「派遣雇用」は派遣元事業者(漁業協同組合など)が外国人材を雇用し、派遣先の漁業者に派遣する方式です。

- メリット:繁忙期のみの労働力確保が可能、採用・管理業務の軽減、複数の漁業者で人材を共有できる

- デメリット:直接雇用より費用が高い、人材の定着率が低い可能性

- 適している事業者:季節性が強い漁業、小規模事業者、短期間の人手不足に対応したい事業者

派遣雇用を行う場合、派遣元は労働者派遣法に基づく派遣事業の許可を取得している必要があります。また、派遣先となる漁業者も、漁業特定技能協議会への加入が必要です。

どちらの雇用形態を選択する場合でも、労働契約の内容を明確にし、外国人材が理解できる言語で説明することが重要です。また、雇用形態に関わらず、日本人と同等以上の報酬を支払う義務があります。

派遣形態での雇用については、「【特定技能って派遣できる?】受け入れ方法や要件、注意点などを解説」の記事も併せてご覧ください。

特定技能「漁業」の在留資格取得要件【外国人材側】

特定技能「漁業」の在留資格を取得するには、外国人材側も一定の要件を満たす必要があります。取得ルートは複数あり、それぞれに求められる条件が異なります。ここでは、外国人材がどのような方法で特定技能「漁業」の資格を取得できるのか、詳しく解説していきます。

特定技能1号の取得ルート①「技能実習2号からの移行」

特定技能1号「漁業」を取得する最も一般的なルートの一つが、技能実習2号を良好に修了してから移行する方法です。このルートでは、技能測定試験と日本語能力試験が免除されるため、スムーズに特定技能へ移行できるメリットがあります。

技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号「漁業」へ移行するには、以下の条件を満たす必要があります。

- 対象となる技能実習職種

- 漁船漁業(かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業)

- 養殖業(ほたてがい・まがき養殖)

- 「良好に修了」の定義

- 技能実習を2号まで修了していること(最低2年10ヶ月以上の実習)

- 技能実習中に重大な法令違反や失踪などの問題がなかったこと

- 技能実習計画に従って、適切に技能を習得したこと

- 試験の免除

- 漁業技能測定試験が免除される

- 日本語能力試験も免除される

技能実習からの移行は、すでに日本での就労経験が3年以上あり、日本語能力も一定レベルに達しているため、受け入れ企業にとっても即戦力として期待できます。特に、技能実習を行った同一企業で継続雇用する場合、業務内容や職場環境に慣れているため、教育コストを抑えられる利点があります。

特定技能「漁業」には「漁業区分」と「養殖業区分」の2つがあり、技能実習から特定技能へ移行する際、修了した技能実習の職種と異なる区分で働く場合は、技能測定試験の合格が必要となります。つまり、技能実習で養殖業を経験した外国人材を漁業区分の業務(漁船での漁獲作業など)に従事させたい場合、改めて漁業技能測定試験に合格してもらう必要があります。

この点は採用計画を立てる際に重要なポイントとなるため、技能実習生を特定技能へ移行させる場合は、事前に業務内容と区分の整合性を確認しておきましょう。

技能実習制度については「技能実習生って問題だらけ?制度や受け入れ方法について徹底解説!」の記事もぜひ併せてご覧ください。

特定技能1号の取得ルート②「試験合格(技能+日本語)」

技能実習を経験していない外国人が特定技能1号「漁業」の資格を取得するには、漁業技能測定試験と日本語能力試験の両方に合格する必要があります。このルートは、海外在住の外国人や、日本で他の在留資格で滞在している外国人が特定技能へ移行する際の主要な方法となります。

漁業技能測定試験は、漁業または養殖業の業務に必要な技能と知識を評価する試験となっており、以下のような特色があります。

- 試験の区分

- 漁業区分:漁具の操作、水産物の採捕、漁獲物の処理など

- 養殖業区分:養殖資材の管理、養殖生物の育成、収獲・処理など

- 試験形式

- 学科試験(真偽法、多肢選択法)

- 実技試験(判断等試験、計画立案等試験)

- 試験時間:学科60分、実技60分程度

- 出題内容

- 漁業・養殖業に関する基礎知識

- 安全衛生に関する知識

- 漁具・養殖資材の取り扱い

- 水産動植物の生態や育成管理

- 作業手順や品質管理

テキストについては、こちらの水産庁HPに掲載されていますので、ぜひ併せてご覧ください。

日本語能力については、2つの試験のいずれかで基準を満たす必要があります。

1つ目の選択肢は、日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上に合格することです。N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされており、日常会話や簡単な読み書きができる能力が求められます。

2つ目の選択肢は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2レベル以上の判定を受けることです。A2レベルは「ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する文や表現が理解できる」レベルとされています。

どちらの試験を選択するかは受験者の自由ですが、JFT-Basicの方がJLPT N4よりもやや易しいとされており、コンピューターベースの試験形式に慣れている人にとっては受験しやすい選択肢となります。

特定技能2号「漁業」の取得要件と管理経験

特定技能2号は、より高度な技能と管理・監督経験を持つ人材を対象としており、取得には特定技能1号からのステップアップが基本となります。

ただし、誰でもなれるわけではなく、特定技能2号を取得するには、技能試験の合格、日本語能力、実務経験という3つの要件を満たす必要があります。

まず1つ目の要件は、漁業技能測定試験(2号)への合格です。この試験は特定技能1号の試験とは別に実施され、より高度な技能レベルが評価されます。実際に、水産庁HPにはテキストが公開されていますが、ぜひ一度ご覧いただければ、簡単に受かるものではないとご理解いただけるかと思います。

2つ目の要件は日本語能力です。特定技能2号では、N3レベル以上の日本語能力が求められています。作業指示や安全管理の説明、トラブル発生時の対応など、より複雑で高度なコミュニケーション能力が必要となるためです。

3つ目の要件は実務経験です。2年以上の管理者としての実務経験を積んでいることが前提となります。漁業または養殖業の現場で熟練した技能を発揮できることはもちろん、管理・監督業務の経験を持っていることが2号では求められています。

具体的には、他の作業員(日本人、外国人を問わず)への作業指示や指導を行った経験、作業工程の管理や進捗状況の確認を担当した経験、新人や技能実習生への技術指導・教育を実施した経験などが該当します。また、安全衛生管理や品質管理を担当したり、作業チームのリーダーやサブリーダーとしての役割を果たしたりした経験も重要な要素となります。

高いハードルが設定されている特定技能2号ですが、一度取得すると、外国人材にも受け入れ企業にも大きなメリットがあります。

最も大きな変化は、在留期間の制限が実質的になくなることです。実質的に無期限で日本に滞在し、就労を続けることができます。これにより、日本で長期的なキャリアを築くことが可能となります。

また、特定技能1号では認められていなかった家族の帯同が可能になります。配偶者と子どもを日本に呼び寄せ、家族と一緒に生活できるようになることは、外国人材にとって大きな安心材料となり、日本での長期定着を促進します。

特定技能2号制度は、優秀な外国人材が日本で長期的にキャリアを築き、漁業分野の中核人材として活躍できる道を開くものです。受け入れ企業にとっても、特定技能1号から2号へのキャリアパスを明確に示すことは、人材の確保と定着において重要な戦略となると言えるでしょう。

特定技能「漁業」外国人材の採用の流れ|4つのSTEPで解説

特定技能「漁業」の外国人材を採用するには、複数のステップを踏む必要があります。事前準備から入国後の支援まで、適切な手順を理解しておくことで、スムーズな受け入れが可能となります。ここでは、採用の流れを4つのステップに分けて詳しく解説します。

STEP1:受け入れ準備(協議会加入・支援体制整備)

特定技能外国人を受け入れる前に、まず企業側で必要な準備を整える必要があります。

義務的支援を実施するため、支援責任者と支援担当者を選任するか、登録支援機関に支援業務を委託する契約を締結する必要があります。初めて外国人材を受け入れる事業者の場合、登録支援機関の活用が一般的です。

また、雇用条件の整備も重要です。給与、労働時間、休日、社会保険などの条件を明確にし、日本人従業員と同等以上の報酬を設定します。募集条件によっては全く人材が集まらないケースもありますので、いかに魅力的な条件設定をするのかが大切です。

STEP2:人材の募集・選考方法

受け入れ準備が整ったら、外国人材の募集と選考を行います。募集方法には主に3つのルートがあります。

1つ目は、すでに雇用している技能実習2号修了者を特定技能へ移行させる方法です。業務内容や職場環境に慣れた人材を確保でき、最も確実な方法といえます。

2つ目は、海外からの直接採用です。海外の送り出し機関や人材紹介会社と連携し、漁業技能測定試験と日本語能力試験に合格した人材を採用します。面接はオンラインで実施することが多く、採用から入国まで約6ヶ月程度の期間を要します。

3つ目は、日本国内で転職を希望する特定技能外国人の採用です。すでに日本での生活に慣れており、即戦力として期待できる上、4ヶ月程度で入社が可能なため、国外よりもスムーズに進めることができます。

ぜひ併せて「【特定技能外国人の採用方法】募集から採用までの流れ・費用などを徹底解説!」の記事もご覧ください。

STEP3:在留資格の申請

採用する人材が決まったら、国外から呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行い、国内在住者・技能実習からの移行の場合は「在留資格変更許可申請」を行うこととなります。

申請は最寄りの地方出入国在留管理局に提出します。必要書類は多岐にわたり、在留資格交付申請書、雇用契約書、報酬に関する説明書、企業の登記事項証明書や決算書類、納税証明書、漁業権の免許証や漁業許可証のコピー、外国人材のパスポートや技能試験・日本語試験の合格証明書などが求められます。

審査期間は通常申請してから1〜3ヶ月程度です。海外からの呼び寄せの場合は、許可後速やかに外国人材本人にCOE送付し、自国の日本大使館でビザ申請を行ってもらいます。

STEP4:入国後の受け入れ・生活支援

外国人材が日本に入国したら、受け入れ企業または登録支援機関による支援がスタートします。

まず、空港または港での出迎えが義務的支援の一つです。住居まで同行し、到着後は生活オリエンテーションを実施します。日本の生活ルール、ゴミの分別方法、公共交通機関の利用方法、近隣施設の場所などを外国人材が理解できる言語で説明します。

次に、市区町村役場での住民登録、マイナンバーカードの申請、社会保険の加入手続き、銀行口座の開設、携帯電話の契約など、公的手続きへの同行支援を行います。

職場でのオリエンテーションも重要です。作業内容の説明、安全衛生教育、緊急時の対応方法などを丁寧に教えます。

入国後は定期面談を実施し、仕事の状況や生活上の困りごとを確認することが義務付けられています。

特定技能「漁業」受け入れ成功のポイント

特定技能外国人を受け入れるだけでなく、長期的に活躍してもらうには、いくつかの重要なポイントがあります。職場環境の整備、コミュニケーション支援、トラブルへの対応など、受け入れ成功のための実践的なポイントを解説します。

外国人材が定着する職場環境づくり

特定技能外国人の定着率を高めるには、働きやすい職場環境の整備が不可欠です。

まず重要なのは、明確な業務指示と役割分担です。外国人材が何をすべきか理解できるよう、作業手順を視覚的に示したマニュアルや図解を用意しましょう。言葉だけでなく、実際に作業を見せながら教えることが効果的です。

次に、日本人従業員との良好な関係構築です。外国人材を特別扱いせず、チームの一員として受け入れる雰囲気を作ることが重要です。休憩時間に一緒に過ごしたり、地域の行事に誘ったりすることで、孤立感を防ぐことができます。

また、キャリアパスの明示も定着に効果的です。特定技能1号から2号への移行の可能性や、給与アップの条件などを具体的に示すことで、長期的なモチベーション維持につながります。文化や宗教への配慮も忘れてはいけません。食事や礼拝の時間など、可能な範囲で配慮することで、外国人材が安心して働ける環境を作ることができます。

コミュニケーション支援(通訳・翻訳ツール活用)

言葉の壁は、外国人材受け入れにおける最大の課題の一つです。効果的なコミュニケーション支援により、この課題を軽減できます。

近年、スマートフォンの翻訳アプリやAI通訳機が大幅に進化しており、日常会話レベルであればほぼリアルタイムで翻訳が可能です。

また、作業指示書や安全マニュアルを多言語化することも効果的です。主要な作業手順や注意事項を、外国人材の母国語で記載した資料を用意しておくことで、理解度が大幅に向上します。イラストや写真を多用することで、言語に依存しない視覚的な伝達も可能になります。

外国人労働者とのコミュニケーションについては、以下の記事もぜひ併せてご覧ください。

▶︎ 外国人労働者とのコミュニケーション問題が起こる原因は?解決方法や防止策を解説

よくあるトラブル事例と対策

特定技能外国人の受け入れにおいて、いくつかの典型的なトラブルが発生することがあります。事前に対策を知っておくことで、問題を未然に防いだり、早期に解決したりすることができます。

トラブル①:文化・習慣の違いによる誤解

日本の常識が通じず、誤解やトラブルが生じることがあります。例えば、時間の感覚、報告・連絡・相談の習慣、清潔さの基準などです。対策としては、入国時のオリエンテーションで日本の職場文化を丁寧に説明し、定期的に確認することが重要です。

トラブル②:給与や労働条件に関する不満

契約内容と実際の労働条件が異なる場合、大きなトラブルに発展します。残業代の未払い、休日出勤の強制、約束した給与と異なる支払いなどは絶対に避けなければなりません。対策として、雇用契約書を母国語で説明し、給与明細を毎月確実に渡すことが基本です。

トラブル③:近隣住民とのトラブル

ゴミ出しルールの無視、騒音、駐車違反などで近隣トラブルが発生することがあります。対策として、生活ルールを繰り返し説明し、必要に応じて住居を訪問して状況を確認しましょう。

これらのトラブルは、早期発見・早期対応が鍵です。定期面談を確実に実施し、小さな問題のうちに対処することが重要です。

登録支援機関を活用するメリット

特定技能外国人の受け入れにおいて、登録支援機関の活用は多くのメリットをもたらします。

最大のメリットは、専門知識と豊富な経験に基づく確実な支援です。登録支援機関は特定技能制度の専門家であり、法令に沿った適切な支援を提供できます。複雑な制度や頻繁に変更される規則にも対応しており、企業が法令違反を犯すリスクを大幅に軽減できます。

次に、多言語対応による円滑なコミュニケーションです。登録支援機関には、様々な国の言語に対応できるスタッフがおり、外国人材との細かなコミュニケーションが可能です。緊急時や複雑な説明が必要な場合でも、母国語でのサポートが受けられるため、外国人材の安心感につながります。

また、企業の業務負担の大幅な軽減も重要なメリットです。義務的支援の実施、協議会への報告など、煩雑な業務を支援機関に委託することで、企業は本業に集中できます。特に初めて外国人を雇用する企業や、人事担当者が少ない中小企業にとって、この負担軽減効果は非常に大きいといえます。

委託費用は月額2万円〜4万円程度が一般的ですが、これらのメリットを考えれば、十分に価値のある投資といえるでしょう。

特定技能「漁業」に関するよくある質問(FAQ)

特定技能「漁業」の外国人材受け入れについて、事業者の方からよく寄せられる質問をまとめました。採用を検討する際の参考にしてください。

Q1. 技能実習から特定技能への移行は必須ですか?

いいえ、技能実習を経ずに直接特定技能として外国人材を受け入れることも可能です。

特定技能の在留資格を取得するルートは2つあります。1つ目は技能実習2号を良好に修了してから移行する方法、2つ目は漁業技能測定試験と日本語能力試験の両方に合格する方法です。

海外在住の外国人が母国で両方の試験に合格すれば、技能実習を経ることなく、直接特定技能として来日して働くことができます。また、日本国内で留学生や他の在留資格で滞在している外国人が試験に合格し、特定技能へ在留資格を変更することも可能です。

ただし、現実的には技能実習からの移行者が多数を占めています。すでに日本での就労経験があり、日本語能力も一定レベルに達しているため、受け入れ企業にとっても即戦力として期待できるためです。

移行についてはぜひ「【意外な落とし穴?】技能実習から特定技能へ移行するための手続き・注意点は?」の記事も併せてご覧ください。

Q2. 特定技能2号になると家族の帯同は可能ですか?

はい、特定技能2号の在留資格を取得すると、配偶者とその子供を日本に呼び寄せ、一緒に生活することが可能になります。

特定技能1号では家族の帯同は認められておらず、外国人材は単身で日本に滞在する必要があります。しかし、2号に移行すると「家族滞在」の在留資格で配偶者と子(未成年かつ未婚)を帯同できるようになります。

家族を帯同できることは、外国人材にとって大きなメリットであり、日本での長期定着を促進する重要な要素となります。家族と一緒に生活できる安心感から、仕事へのモチベーションも向上し、離職率の低下につながります。

受け入れ企業としては、家族帯同を見据えた住居の提供や、配偶者の就労支援、子どもの教育環境の情報提供などを行うことで、より優秀な人材の確保と定着が期待できます。

Q3. 転職(他の漁業事業者への移籍)は可能ですか?

はい、特定技能外国人は同一分野内であれば転職が可能です。漁業分野で働いている特定技能外国人は、他の漁業事業者へ転職することができます。

ただし、転職する際には新しい雇用先で在留資格の変更申請または所属機関の変更届を出入国在留管理局に提出する必要があります。転職先の企業も特定技能外国人を受け入れる要件を満たしている必要があり、漁業特定技能協議会への加入などの手続きが必要です。

転職が可能であることは、外国人材にとってより良い労働条件を求める自由があることを意味します。一方、受け入れ企業にとっては、せっかく育てた人材が他社に移ってしまうリスクもあります。

そのため、適切な労働条件の提供、良好な職場環境の整備、キャリアパスの明示などにより、外国人材が長期的に働きたいと思える職場づくりが重要です。雇って終了ではなく、以下に定着率を高めることができるのか考え、組織改善してくことが人材確保の最も重要な鍵となります。

以下の記事もぜひ併せてご覧ください。

▶︎ 【特定技能における転職】転職ができる条件や手続きなどをまとめて解説

Q4. 水産加工業との兼務は認められますか?

付随業務としての範囲内であれば可能ですが、水産加工業務のみに従事させることはできません。

特定技能「漁業」の在留資格を持つ外国人材は、漁業または養殖業が主要業務である必要があります。漁獲や養殖作業に付随する範囲で、採捕した魚の選別、簡易的な処理、梱包、出荷作業などを行うことは認められています。

しかし、工場や加工場で本格的な水産加工(缶詰製造、練り製品製造など)のみに従事させることは認められていません。水産加工業務をメインで行う場合は、特定技能「飲食料品製造業」の在留資格が必要となります。

判断に迷う場合は、登録支援機関や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

Q5. 受け入れ人数に上限はありますか?

特定技能「漁業」では、技能実習とは異なり、企業規模に応じた受け入れ人数の上限は設けられていません。事業の実態に応じて、必要な人数を受け入れることが可能です。

ただし、受け入れ人数を増やす際は、支援体制も強化する必要があります。義務的支援を確実に実施できる体制が整っているか、登録支援機関との連携は十分かなどを確認しながら、段階的に受け入れ人数を増やしていくことが望ましいでしょう。

まとめ:特定技能「漁業」で持続可能な人材確保を実現しよう

特定技能「漁業」は、深刻な人手不足に直面する漁業・養殖業界にとって、持続可能な人材確保を実現する重要な制度です。技能実習からの移行だけでなく、海外から直接優秀な人材を採用することも可能であり、従来より柔軟な採用戦略が実現できます。

受け入れには協議会への加入や支援体制の整備など、いくつかの要件がありますが、登録支援機関を活用することで、初めて外国人雇用を行う事業者でもスムーズに受け入れが可能です。適切な労働環境の整備と丁寧なコミュニケーションにより、外国人材の長期定着を実現し、漁業経営の安定化につなげることができます。

株式会社ジンザイベースでは、特定技能「漁業」の外国人材紹介から受け入れ後の支援まで、トータルでサポートいたします。漁業分野での外国人雇用をご検討の事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

.jpeg)