農業経営を取り巻く環境は、かつてないほど厳しい状況に直面しています。しかし、一見困難に見える農業分野にも、実は大きなビジネスチャンスが潜んでいるのも事実です。まずは農業経営の基本概念から、現在の日本農業が置かれている厳しい現実について詳しく見ていきましょう。

農業経営と農業経営者に求められる役割

農業経営とは、農業生産を行う独立した意思決定単位およびその管理運営行動のことを指し、農業経営者は米や野菜、果物などの農作物、畜産物の生産を職業とする人のことです。

単に作物を育てるだけではなく、市場のニーズをとらえた農作物の生産、IT化による効率化、新たな流通販売ルートの開拓など、利益を上げながら経営を継続していく総合的なマネジメントが求められています。

現代の農業経営者は、従来の「農家」の枠を超えた幅広い役割を担っています。栽培技術の習得はもちろん、経営戦略の立案、財務管理、マーケティング、人材育成まで、まさに企業経営者と同様のスキルが必要とされているのが実情です。

そのため、趣味の延長線上で家庭菜園を実施している個人等は農業経営者の対象外になると言えるでしょう。

データで見る日本農業経営の現状

日本農業を取り巻く数字は、その厳しい現実を如実に物語っています。

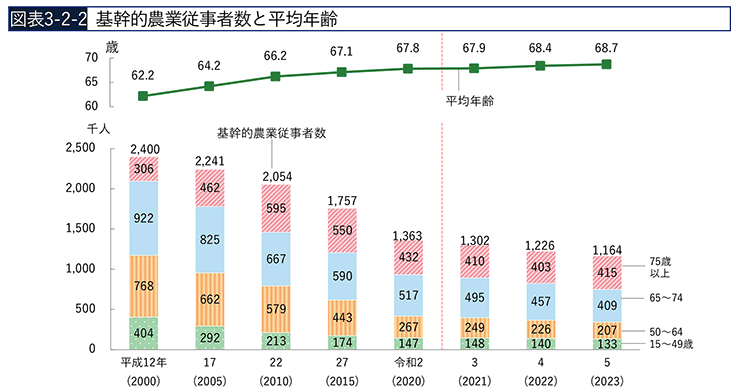

基幹的農業従事者数は、2000年の約240万人から2023年には約116万人へと、約20年間で半数以下まで激減しています。これは農業従事者が年間平均で約6万人ずつ減少している計算になります。

さらに深刻なのは高齢化の進行です。2023年の基幹的農業従事者の平均年齢は68.7歳で、49歳以下の割合はわずか11%という状況です。これは他の産業では考えられないほど高齢化が進んでいることを意味しており、今後10~20年でさらに大幅な従事者数の減少が避けられない状況となっています。

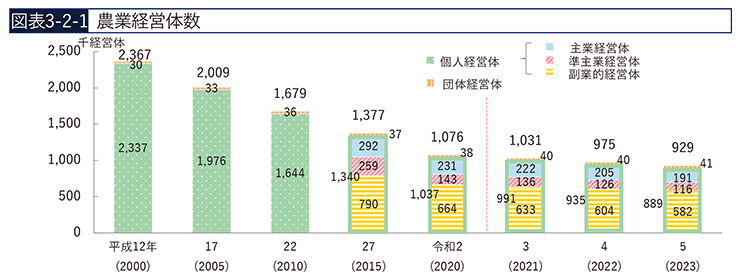

農業経営体数についても同様の減少傾向が続いており、令和5年(2023年)は前年比4.7%減の92万9千経営体となっています。

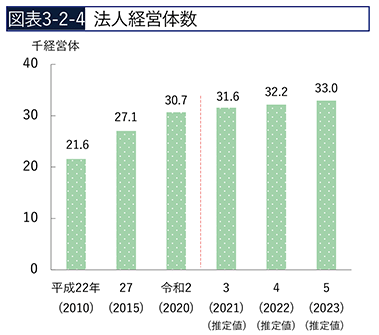

ただし、このうち個人経営体が全体の95.6%を占め、右肩下がりで数を減らしている一方で、団体経営体は微増傾向を示しており、農業経営の法人化が徐々に進んでいることが分かります。

都道府県ごとの経営耕地面積の規模別では、5ha未満の経営体は減少する一方、10ha以上の経営体数は増加を続けており、とりわけ30ha以上の大規模な法人経営体の占める割合が2015年では50%だったところ、2020年には60%と増えています。

離農して行った経営体(個人等)の農地の受け皿として、農業法人の大規模化が進んでいることが伺えます。

農業経営が厳しいと言われる3つの理由

農業の団体経営体は増加しているとはいえ、農業経営は厳しいとよく耳にします。その理由はどんなものがあるのでしょうか。

理由1:深刻な労働力不足による経営圧迫

農業経営体の半数近くが「以前に比べて新規の雇用就農者の確保がより厳しくなっている」と回答しており、人手不足は農業界最大の課題となっています。特に繁忙期の労働力確保は年々困難になっており、機会損失や作業品質の低下による収益悪化を招いています。

理由2:コスト上昇とTPP等による価格競争の二重苦

新型コロナウイルス感染症の拡大や自然災害、社会情勢の変化による生産資材の高騰により、農業経営のコスト構造は大きく悪化しています。一方で、TPPによって農林水産物2,594品目のうち2,135品目の関税が撤廃され、安価な外国産農作物との競争を余儀なくされています。

理由3:収益性の低さと経営の不安定性

統計上や確定申告上では農家の多くが赤字とされており、農業経営の収益性の低さは構造的な問題となっています。天候や市場価格の変動に大きく左右される収益構造により、安定した経営計画の立案が困難な状況が続いています。

農業経営で直面する主要課題

農業経営を始めた多くの事業者が直面するのは、理想と現実のギャップです。「自然に囲まれた暮らしに憧れて」「食の安全に貢献したい」という純粋な動機で農業界に参入したものの、実際の経営現場では想像を超える困難が待ち受けています。ここでは、農業経営で頻繁に発生する4つの主要課題と、それぞれの具体的な失敗パターンを詳しく解説します。

深刻化する人手不足と労働力確保の困難

農業における人手不足は、単なる労働力の問題を超えて経営の根幹を揺るがす深刻な課題となっています。

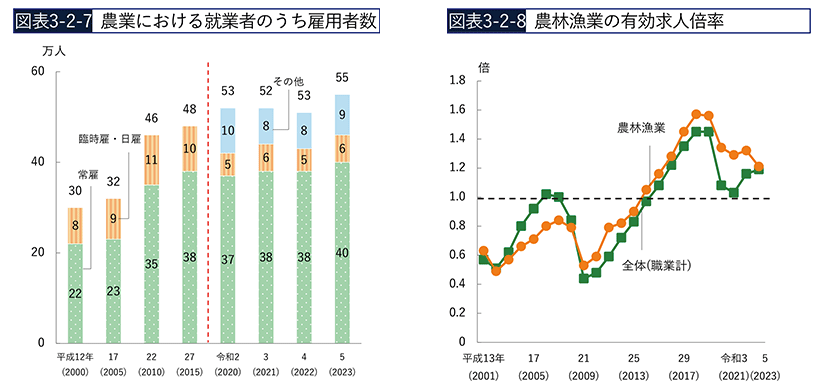

興味深いことに、農業における雇用者数自体は平成12年(2000年)の30万人から令和5年(2023年)は55万人にまで増加しており、雇用労働力への依存度は確実に高まっています。

これは、先に触れた通り、農業経営体の法人化及び大規模化が影響し、雇用者数が増えていると想定されますが、その一方で人材確保はますます困難になっています。農林漁業の有効求人倍率は平成26年(2014年)以降は1.0倍を超えるなど、人手不足の状況が継続しています。これは求人数に対して求職者が不足している状態を示しており、農業分野での人材獲得がいかに厳しいかを物語っています。

この背景には、国内の生産年齢人口が今後大幅に減少していくことが避けられない状況があり、各産業で人材獲得競争が激化することが見込まれています。農業は他産業との競争において、労働条件や収入面で不利な立場に置かれることが多く、優秀な人材の確保がより一層困難になっているのです。

高齢化による技術継承の断絶

農業技術の継承断絶は、日本農業が直面する最も深刻な構造的問題の一つです。

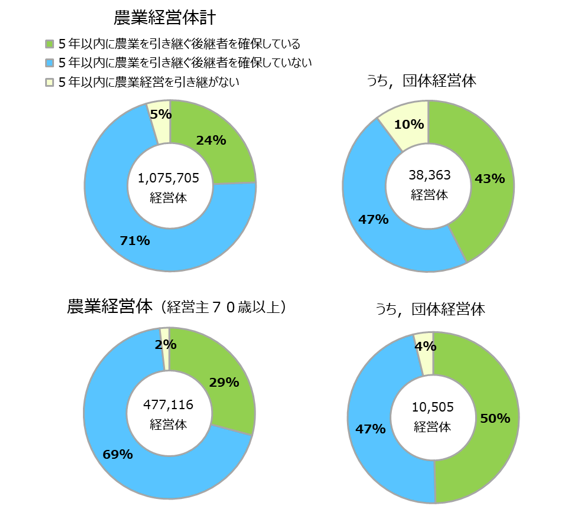

全ての農業経営体の7割を超える経営体が「農業経営を引き継ぐ後継者を確保していない」と回答しており、長年蓄積された栽培技術や経営ノウハウが失われる危険性が高まっています。

さらに問題なのは、経営主が70歳以上の経営体で見ても、「後継者を確保している」経営体は3割にも満たない現状です。これは、技術継承に必要な時間(通常5〜10年)を考慮すると、事実上継承が不可能な状況にあることを意味します。

価格競争激化とコスト増の板挟み

農業経営者は現在、コスト上昇と価格下落の「ダブルパンチ」に苦しんでいます。

新型コロナウイルス感染症の拡大や天候不順、自然災害や社会情勢の変化による生産資材の高騰により、肥料価格は上昇している一方で、農産物価格は消費者の低価格志向により上昇が困難な状況が続いています。

国際競争の激化も深刻な影響を与えています。TPPによって安価な外国産農作物との競争を余儀なくされており、「作っても売れない、売れても利益が上がらない」状況に陥る農家が増加しています。

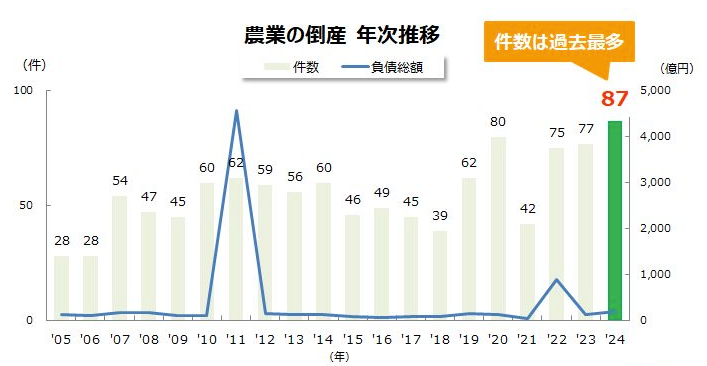

結果として農業の倒産件数は2024年に過去最高の87件となり、農業法人の経営状況が以下に厳しい状況かを物語っています。

経営計画の甘さが招く資金ショート

農業経営における資金ショートは、他業界と比べて特に深刻な影響をもたらします。農業経営を実現するためには、初期投資や運転資金の調達も欠かせません。作物の種や苗を購入する費用や、農地を開拓するための道具や機器、収穫のための機材なども必要です。

資金ショートとは、手元の資金が足りなくなり、直近の支払いが出来ない状態のことを指し、収入を支出が上回る状態が続き企業の資金が底をつく状況です。農業の場合、作付けから収穫・販売まで数ヶ月のタイムラグがあるため、この期間の運転資金確保が極めて重要となります。

農業経営を安定化させる5つの戦略

前章で解説した課題を乗り越え、持続可能な農業経営を実現するためには、具体的な戦略の実行が不可欠です。

ここでは、成果を上げている農業経営体が実践している5つの戦略を詳しく解説します。これらの戦略は個別に取り組むことも可能ですが、複数を組み合わせることでより大きな効果が期待できます。

戦略1:労働力の多様化|人材確保の新しいアプローチ

深刻化する人手不足を解決するためには、従来の「日本人・正社員・フルタイム」という固定観念から脱却し、多様な働き方と多様な人材を受け入れる柔軟な体制が必要です。

短時間労働者とシニア人材の活用

繁忙期の人手不足に対しては、パート・アルバイトなど短時間労働者の戦略的活用が有効です。特に、定年退職後のシニア層は農業経験者も多く、即戦力として期待できます。特に、近年スキマバイト・スポットワークを活用し、年齢や経験を問わずに単発労働者を活用する事業者も増加傾向にあります。(参考:PRタイムズ「タイミー、高齢化や深刻な人手不足に直面する農業でのスキマバイト利用実態レポートを公開(2023年7月12日)」)

外国人材の受け入れ

農林水産省では、農業における労働力不足を解消するため、国内外からの人材の受入体制整備、呼び込み・確保、育成までを一体的に支援しています。特に注目されているのが、特定技能制度を活用した外国人材の雇用です。

特定技能制度では、一定の専門性・技能を持つ外国人材を農業分野で受け入れることができ、最長5年間の雇用が可能です。すでに多くの農業法人が外国人材を受け入れることで、慢性的な人手不足を解消し、経営規模の拡大に成功しています。

戦略2:農業経営の法人化によるメリット活用

農業法人として法人化することで、社会的な信用度が高まる上に税負担の軽減ができたりするメリットがあります。特に事業拡大を目指す農業経営者にとって、法人化は重要な選択肢となっています。

法人化すると信用力が向上し、融資や補助金の限度額が高くなる傾向にあります。例えば、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の限度額は、個人の3億円に対して法人は10億円に設定されており、大規模な設備投資や事業拡大が可能になります。

また、事業所得では利用できない給与所得控除を活用できたり、欠損金を繰越控除できる期間が長くなったりしますので、メリットが大きいと言えるでしょう。

戦略3:多角化経営による収益源の分散

農業経営の安定化には、複数の収益源を持つことが重要です。多角化経営とは、主力事業とは異なる分野の事業に進出し、多様な事業を展開する経営戦略です。

一つの事業に依存している場合、社会情勢や市場環境の変化など外的要因による影響が企業全体に及んでしまうリスクがあります。多角化経営を行うことで、一つの事業が不振になったとしても他の事業でカバーすることが可能になります。

例えば、露地野菜栽培を主力事業とする農業法人が、天候不順で収穫量が減少した年でも、同時に展開している施設園芸や加工品販売、農業体験事業からの収入で経営を維持できるケースがあります。

多角化経営によるシナジー効果では、2つ以上の事業を組み合わせることで単独で展開していたときよりも大きな成果が得られる相乗効果が期待できます。既存事業の生産技術やノウハウを新規事業で活用したり、新規事業で得られた知見を既存の事業に生かすことで、全体の競争力が向上します。

戦略4:スマート農業導入による効率化

農林水産省は、「スマート農業」を「ロボット技術やICT等の先端技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能にする新たな農業」と定義しています。

農林水産省の「スマート農業の実現に向けた研究会」の取りまとめによると、トラクター等の農業機械の自動走行の実現により、規模限界を打破し、超省力・大規模生産を実現できます。

センシング技術や過去のデータを活用したきめ細やかな栽培(精密農業)により、従来にない多収・高品質生産を実現できます。温度・湿度・CO2濃度などの環境データをリアルタイムで監視し、最適な栽培環境を維持することで、収量アップと品質向上の両立が可能になります。

戦略5:6次産業化で付加価値を最大化

6次産業化とは、第一次産業である農業や水産業の従事者が、自身の生産物を、第二次産業の分野である食品加工を行い、第三次産業の分野である流通や販売までを手掛けることです。

従来の農作物販売では市場価格に左右されますが、加工を施し付加価値を付けることで、価格決定権をこちら側が持つことができます。例えば、通常1kg400円で取引される農作物を、加工品として1kg1,000円以上で販売することも可能になります。

これら5つの戦略を、自社の経営状況や地域特性に合わせて組み合わせることで、持続可能で収益性の高い農業経営を実現することができます。

人手不足解決の切り札|外国人材活用という選択肢

前章で解説した5つの戦略の中でも、特に注目度が高く即効性が期待できるのが、外国人材の活用です。

農林水産省でも国内外からの人材の受入体制整備を積極的に支援しており、すでに多くの農業経営体が外国人材を受け入れることで経営改善に成功しています。ここでは、外国人雇用の具体的な方法から成功事例、注意点まで詳しく解説します。

特定技能制度を活用した農業分野での外国人雇用

新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。

特定技能制度の基本構造

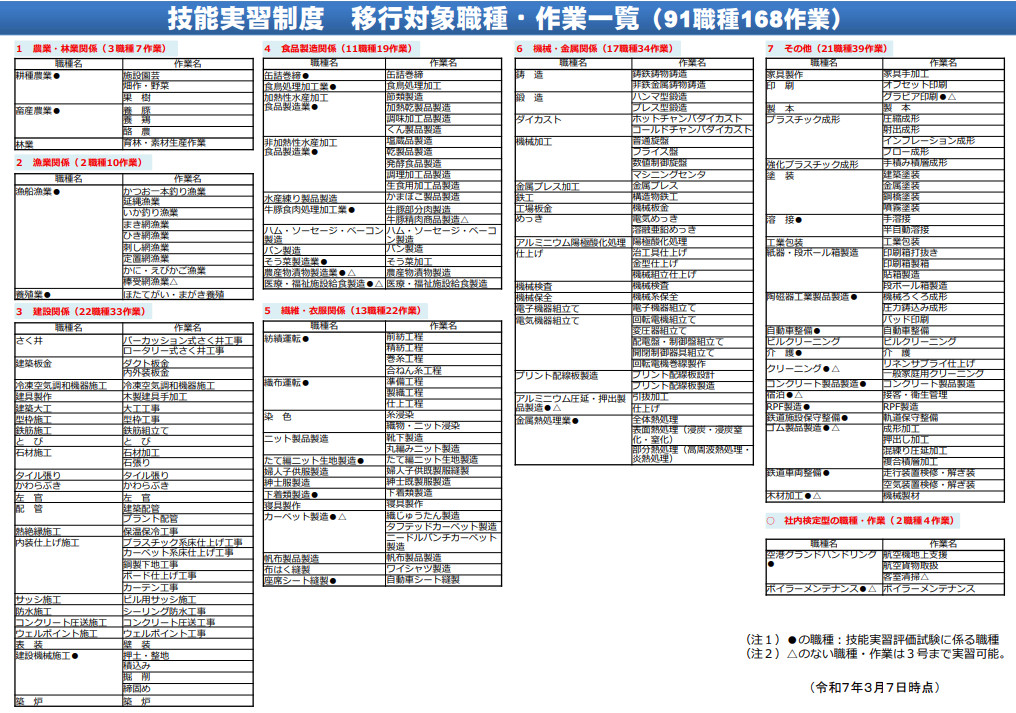

農業分野での外国人受け入れは、元々技能実習制度を活用した受け入れが一般的でした。しかし、2019年4月に特定技能制度が創設されたことにより、技能実習以外での雇用方法が確立されたのです。

技能実習制度の目的が、技術又は知識を途上国等へ移転する「国際貢献」であるのに対し、特定技能制度は、日本の労働力不足を補う「労働力の確保」を目的としており、制度の趣旨が異なっています。この違いにより、特定技能では労働者としてより柔軟な雇用が可能となっています。

特定技能制度は、16分野において認められており、農業分野もこれに属しています。在留資格は「特定技能1号」及び「特定技能2号」があります。「特定技能1号」では通算5年間まで在留でき、一定の条件を満たすことで「特定技能2号」へ移行が可能になります。

「特定技能2号」では、更新が認められる限り日本に永住ができ、外国人の配偶者と子を日本に呼び寄せることも可能になります。

技能実習制度と特定技能制度の違いについては「【特定技能と技能実習】7つの違いとメリット/デメリットを徹底解説!」の記事をぜひ併せてご覧ください。

農業分野で従事可能な業務の拡大

農業分野においては、技能実習制度では、耕種農業のうち、「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」、畜産農業のうち、「養豚」「養鶏」「酪農」が従事可能でしたが、特定技能制度では、従事可能な対象が「耕種農業全般」、「畜産農業全般」となっており、技能実習では対象外であった稲作、肉牛、ブロイラーなども含まれております。

これにより、日本農業の中心である米作農家や、肉牛生産農家でも特定技能外国人を雇用できるようになり、より幅広い農業経営体での活用が可能となりました。

派遣形態も可能な柔軟性

特定技能の農業分野は繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズを踏まえ、直接雇用に加えて、派遣形態が認められています。これは農業分野特有の制度であり、収穫期など季節的な労働力需要にも柔軟に対応できる大きなメリットとなっています。

そのため、産地間リレー形式での特定技能外国人の雇用が可能となっています。

特定技能制度を活用した派遣での受け入れ方法については「【特定技能って派遣できる?】受け入れ方法や要件、注意点などを解説」の記事もぜひ併せてご覧ください。

受け入れ実績の拡大

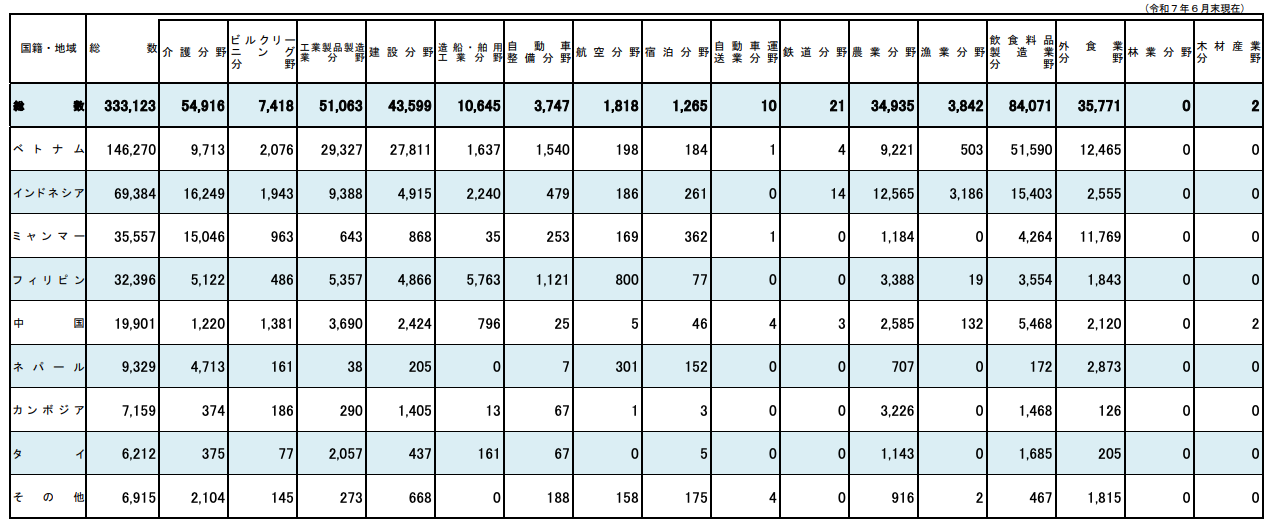

2025年6月末時点で、特定技能全体で333,123人おり、そのうち農業分野においては34,935人の特定技能外国人が就労しています。

特定技能「農業」は、受け入れ規模が大きく、1号は全16分野中6番目の受け入れ人数規模になっており(約10%)、農業分野での外国人雇用は着実に進展しています。

農業分野における特定技能外国人の受け入れ方法については「特定技能【農業】で従事できる業務分野や試験、技能実習との違いなどを徹底解説!」の記事もぜひ併せてご覧ください。

外国人材受け入れによる農業経営上のメリット

実際に外国人材を受け入れることで、どのような経営改善効果が得られるのでしょうか。

メリット①:繁忙期の労働力確保による売上増加

従来は繁忙期の人手不足により、一部の作業を諦めたり品質管理が行き届かなかった中、外国人材の活用により、きめ細かな栽培管理が可能となり、収量・品質の両面で改善が期待できるでしょう。

メリット②:通年雇用による経営の安定化

多くの農業経営体では、繁忙期の短期雇用に頼っていたため、毎年人材確保に苦労していました。特定技能外国人を通年雇用することで、技術の習熟度が向上し、作業効率が大幅に改善されます。また、通年での収益計画が立てやすくなり、経営の安定化にもつながっています。

メリット③:規模拡大への踏み切り

安定的な労働力を確保できたことで、これまで躊躇していた農地の拡大や新規作目への挑戦に踏み切れる可能性も開けます。「人がいないから」という理由で諦めていた経営拡大が、外国人材の受け入れにより実現可能となるのです。

外国人雇用時のポイントと注意事項

外国人材の受け入れを成功させるためには、適切な準備と継続的なサポートが不可欠です。ここでは、特に重要なポイントと注意事項を解説します。

1. 在留資格の確認と法令遵守

外国人を雇用する際に最も重要なのは、その外国人が日本で就労可能な在留資格を持っているかどうかの確認です。在留カードで在留資格や在留期間を必ず確かめ、資格外活動を行わせることのないようにしましょう。不法就労は企業側も処罰の対象となり、経営に大きなダメージを与えかねません。

2. 適切な労働条件の設定

特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上であることが法令で定められています。外国人だからといって賃金を低く設定することは違法であり、同一労働同一賃金の原則が適用されます。

3. 生活面でのサポート体制

外国人材の受け入れには、在留資格の確認や生活面でのサポート、文化や価値観の相互理解が重要です。住居の確保、日本語教育の機会提供、日常生活の相談窓口の設置など、外国人材が安心して働ける環境を整備することが、長期的な定着につながります。

4. コミュニケーションと相互理解

「言葉や文化の違いを受け入れる」という姿勢が重要です。日本の常識が世界の常識ではありません。宗教上の配慮(食事や礼拝の時間など)、コミュニケーション方法の違い、仕事に対する価値観の違いなどを理解し、お互いに歩み寄る姿勢が成功の鍵となります。

外国人材の活用は、単なる人手不足の解決策ではなく、農業経営を革新し、持続可能な経営基盤を構築するための重要な戦略です。適切な準備と継続的なサポート体制を整えることで、外国人材と日本人スタッフが協力し合い、より強い組織を作り上げることができるでしょう。

まとめ

農業経営が厳しい現状にある中、労働力の多様化、法人化、多角化経営、スマート農業、6次産業化という5つの戦略を組み合わせることで、持続可能な経営基盤を構築できます。特に、深刻な人手不足を解決する外国人材の活用は、即効性が高く多くの農業経営体で成果を上げています。

当社は、特定技能外国人の紹介を通じて、農業法人様の人材確保をサポートしています。外国人雇用に関するご相談や、人材紹介サービスについて詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。