建設業界において、離職率の高さは長年にわたって深刻な課題として認識されてきました。しかし、最新のデータを詳しく分析すると、多くの人が思い描くイメージとは異なる実態が見えてきます。令和4年度の建設業の離職率は10.5%と、実は全産業平均を下回る水準を維持しているのです。

それにも関わらず、建設現場の人手不足は依然として深刻な状況が続いており、多くの事業者が人材確保に苦戦しています。この記事では、建設業の離職率に関する正確なデータから、離職が多い現場の特徴、そして従来の対策だけでは解決できない人材不足に対する新たなアプローチまで詳しく解説します。

建設業の離職率の現状

まず最初に、建設業の離職率について厚生労働省の最新データを確認していきましょう。

令和4年度の建設業離職率は10.5%

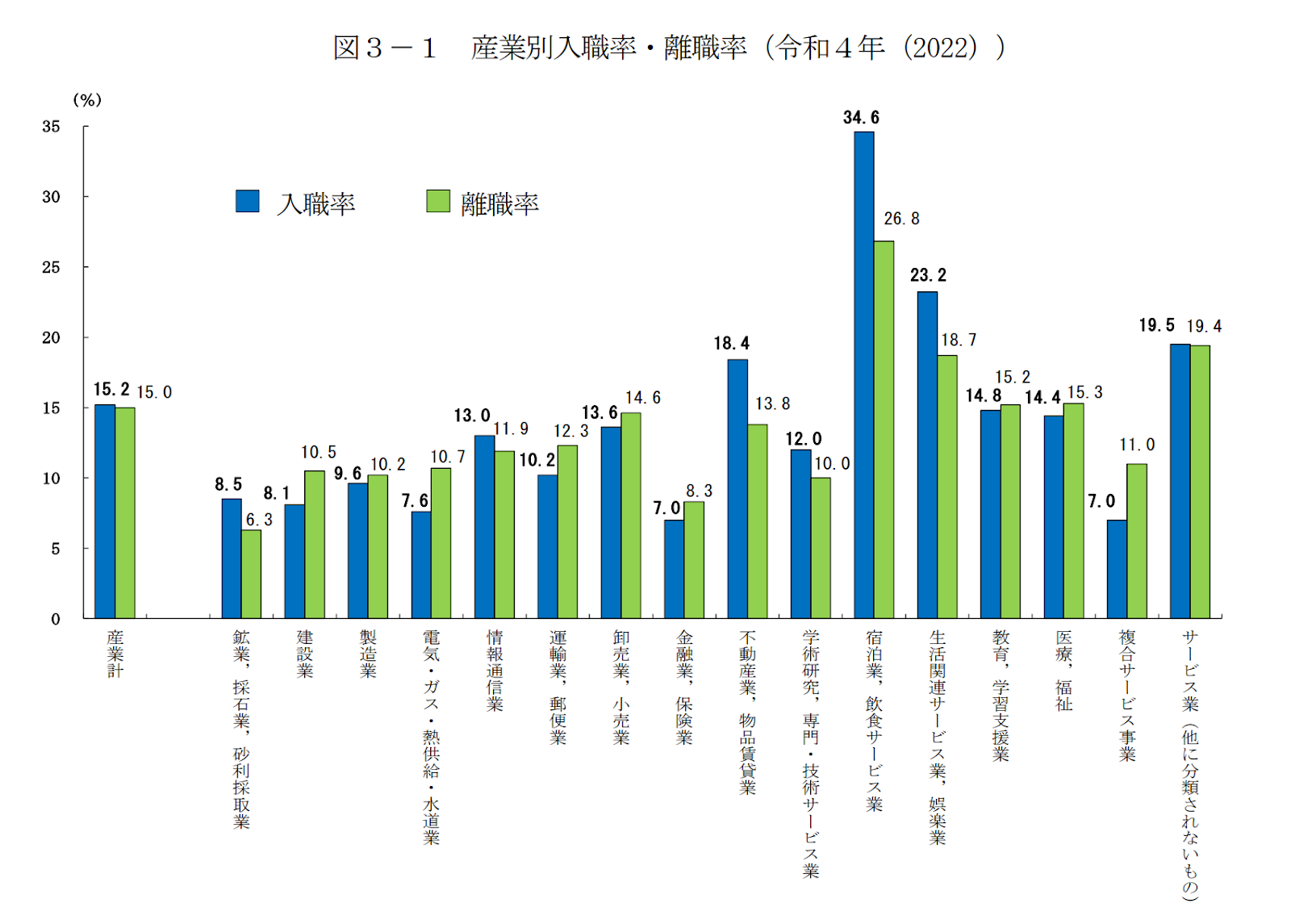

厚生労働省が公表した「令和4年雇用動向調査」によると、建設業の離職率は10.5%を記録しています。近年は10%台前半で安定的に推移している状況です。

建設業の離職率10.5%が他業界と比べてどの程度の水準なのか、主要業界と比較してみましょう。

この比較から分かる通り、建設業の離職率は全産業平均(15.0%)を約5ポイント下回っており、決して高い業界ではありません。むしろ、製造業や運輸業と同程度の安定した水準を維持しています。

特に注目すべきは、人手不足が深刻とされる宿泊・飲食サービス業(26.8%)や医療・福祉業(15.3%)と比較すると、建設業の離職率は大幅に低いことです。

興味深いことに、この数値は多くの人が抱く「建設業は離職率が高い」というイメージとは大きく異なります。実際のところ、建設業の離職率は決して突出して高いわけではなく、むしろ安定している業界の一つといえるでしょう。

離職率は改善している一方、入職率はかなり低い

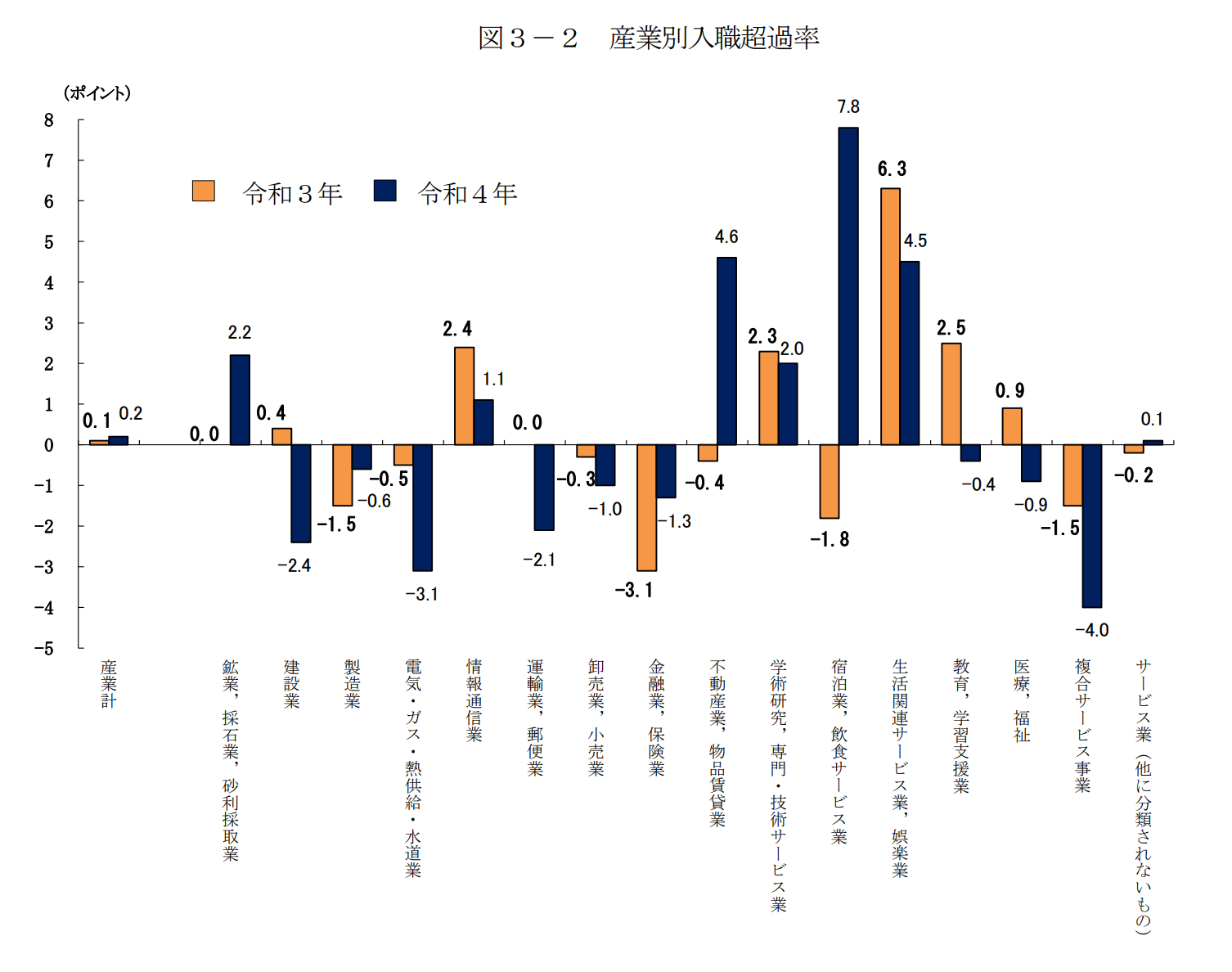

しかし、離職率が改善している一方で、建設業界が抱えるより深刻な問題は入職率の低さにあります。建設業の入職率は8.1%、離職率は10.1%。入職率から離職率を引いた入職超過率は-2.4% となっており、実質的に離職者の方が多い状況が続いています。

他業界の入職超過率と比較すると、この問題がより鮮明になります。

このデータが示すように、建設業の入職超過率は「複合サービス事業」「電気・ガス・熱供給・水道業」に次ぐ水準で3番目に低く、マイナスに触れていることがわかります。

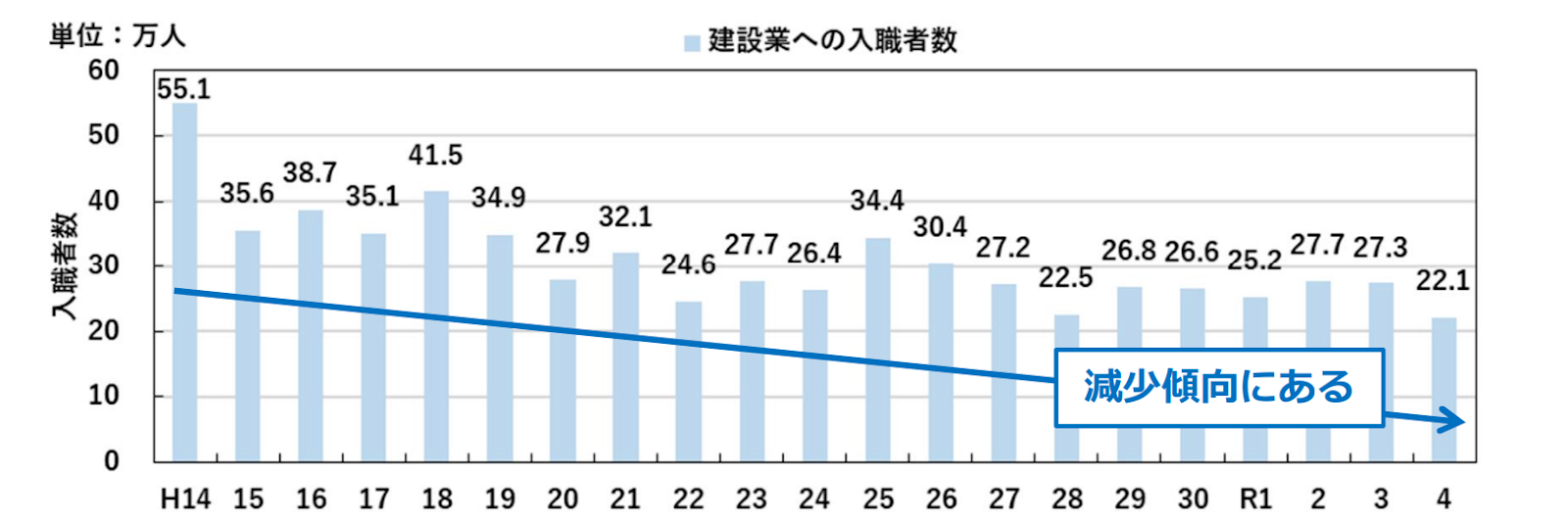

平成14年から推移を見てみると、建設業への入職者数は令和4年過去最低を更新し、長らく減少傾向にあることが伺えます。

つまり、「辞める人は少ないが、新しく入ってくる人はもっと少ない」という構造的な問題を抱え続けているのです。

建設業就業者数は、1997年(685万人)をピークとして減少が続いており、2024年はピーク時比69.6%の477万人という現状からも、入職者不足の深刻さが伺えます。さらに、過去20年で29歳以下の若年層が約88万人から約56万人に減少していることから、若手人材の確保が業界全体の喫緊の課題となっています。

新卒3年以内の離職率と推移

加えて、新卒者の早期離職についても課題があります。

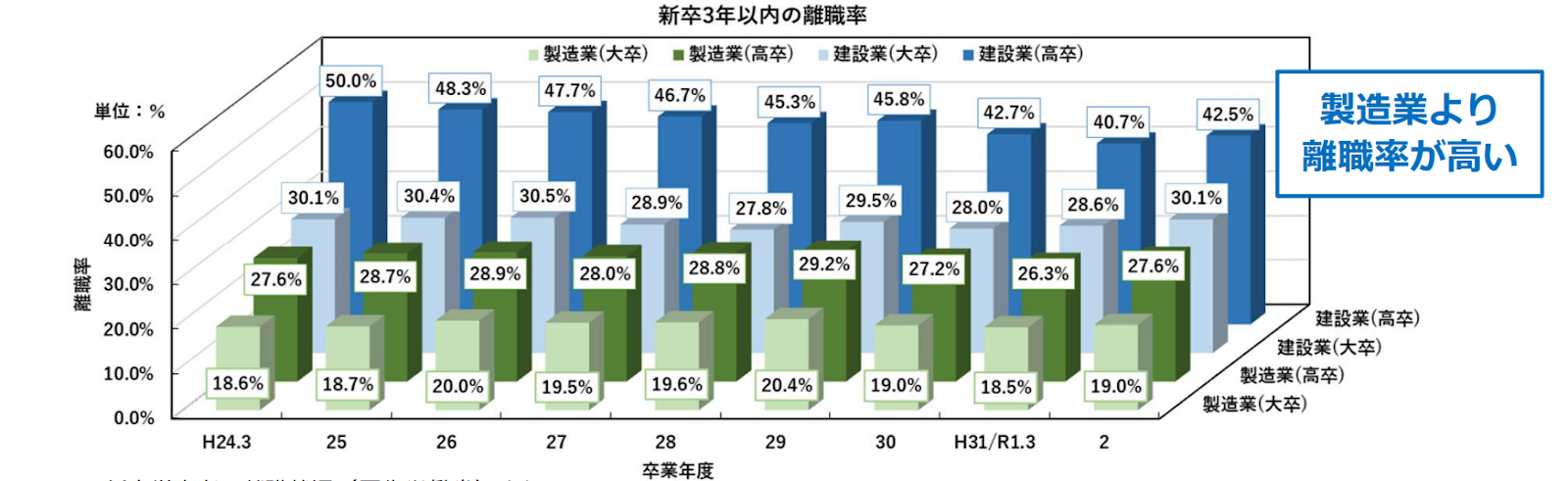

厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況」によると、建設業における新卒3年以内の離職率は以下の通りです。

令和2年の新卒3年以内の離職率は大卒約30%、高卒約40%と、製造業の離職率(大卒約19%、高卒約27%)と比較すると大幅に高い数値となっています。

建設業の新卒3年以内離職率は全産業平均を上回っているものの、サービス業と比較すると決して最も高いわけではありません。ただし、若手人材の定着については、業界全体で取り組むべき重要な課題といえるでしょう。

このように、建設業界は「離職率は改善しているが、そもそも業界に入ってくる人材が減少している」「とりわけ新卒・若年層の離職率が高い」という根本的な人材不足問題に直面しているのです。

建設業の離職率が高い6つの理由

前章で確認したように、建設業の離職率は全産業平均を下回る水準にありますが、新卒の早期離職率や入職率の低さなど、人材確保に関する課題は深刻です。ここでは、建設業界で離職が発生する主な理由を6つの観点から詳しく分析していきます。

長時間労働・休日の少なさ

建設業界における最も深刻な課題の一つが、長時間労働と休日の少なさです。厚生労働省が発表している「毎月勤労統計調査(令和4年分結果)」によると、建設業の1ヵ月平均総実労働時間は全体平均より27.4時間多い163.5時間となっています。

工期の厳しさや天候による工程への影響、慢性的な人手不足により、長時間労働が常態化しているのが実情です。

肉体的・精神的負担の大きさ

建設業は肉体労働が中心であり、作業環境の厳しさから心身への負担が大きな離職要因となっています。建設業は肉体労働を伴い、管理業務が中心の施工管理職といっても、現場に出向いて常駐する必要があります。夏の暑い日や、冬の寒い日でも屋外を回る必要があり、冷暖房のきいた室内にいるわけではありません

さらに、粉塵・騒音も多く、長期間働いていると体に支障が出ることもありますという健康面への懸念も深刻で、「きつい・汚い・危険」の3Kイメージが払拭できない要因となっています。

雇用が不安定

建設業界では雇用形態の不安定さが離職の大きな要因となっています。今でも日給制の文化は残っており、現場で直接作業を行う技能労働者において、多くが日給制です。日給制は、天候で作業が中止になると収入が下がるなど、収入が一定ではありません。

また、「正社員の日給月給」は他産業ではあまり見られません。建設業界に転職し、給与明細を見て驚く人も多いのです。こういう特殊な給与制度により、他業界と比較して収入の予測が困難で、長期的なライフプランを立てにくい状況が続いています。

キャリアパスや評価制度の不透明さ

建設業では、将来のキャリア展望や評価基準が不明確であることが離職につながっています。多くの建設会社では技術力や現場経験が重視される一方で、明確な評価制度やキャリアパスが設定されていないケースが多く見られます。

結果として、若手従業員にとって「将来どのようなポジションを目指せるのか」が見えにくい状況となっています。

人間関係・職場環境の課題

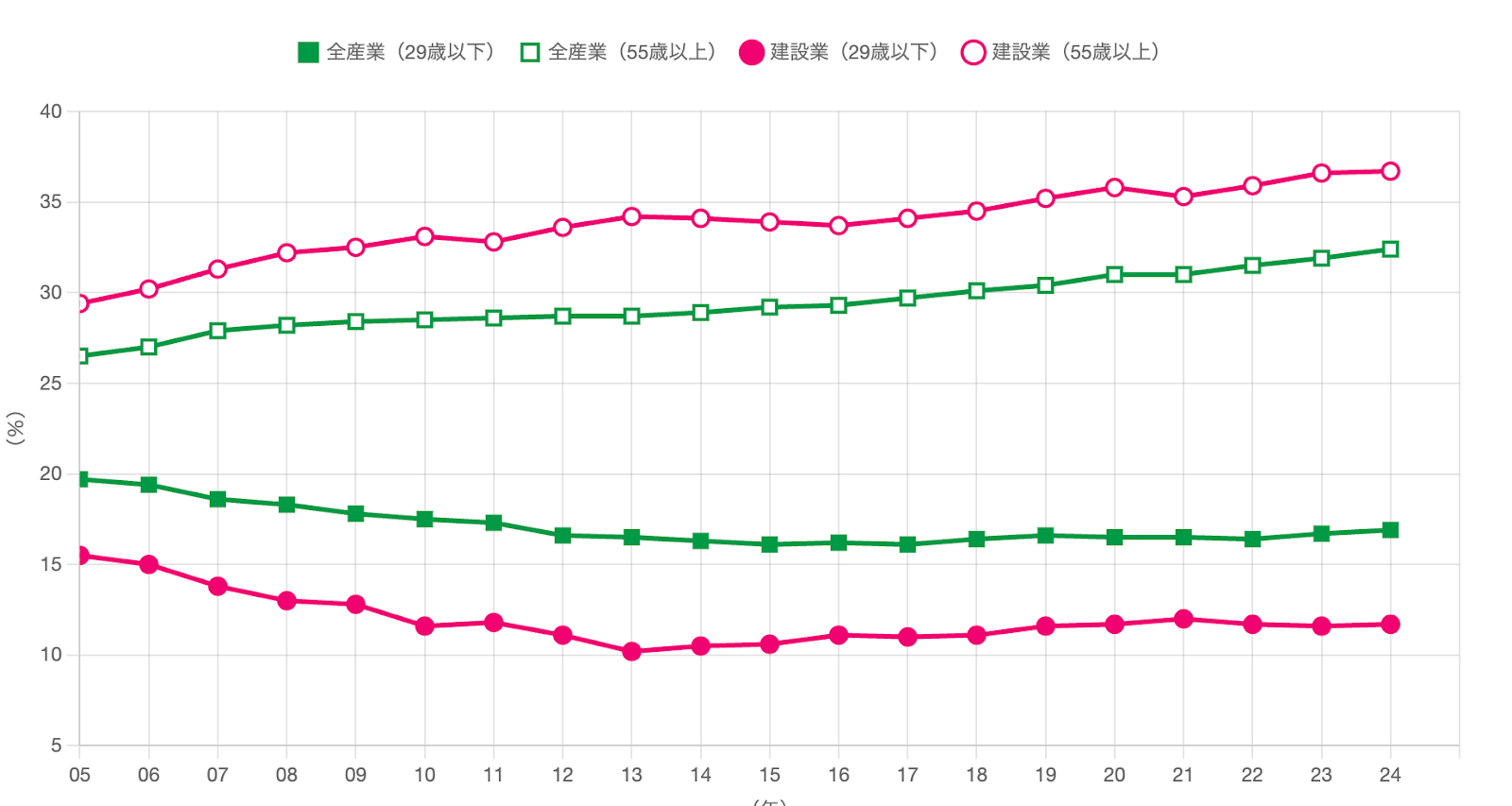

建設業界特有の人間関係や職場環境の問題も、離職率に大きく影響しています。建設業就業者は、2024年には55歳以上が約37%、29歳以下が約12%となり、全産業と比べ高齢化が著しく高くなっている状況があり、世代間のコミュニケーションに課題が生じています。

ベテランと若手の間での価値観の違いやコミュニケーション不足が摩擦を生むことが少なくありませんという問題に加え、「叱られながら覚える」という伝統的な指導方法が現代の若者の価値観と合わないケースが増えています。

業界全体のイメージ問題

建設業界のネガティブなイメージが根強く、これが人材確保の大きな障壁となっています。建設業は肉体労働です。長時間労働の現場も多く体力的につらいことも多いでしょう。また、埃や汗にまみれながら高所や足場の悪い場所での作業でリスクを伴うことから「きつい・汚い・危険」の3Kのイメージを持たれる職場という現実があります。

国土交通省が「給与・休暇・希望」という新3Kを掲げて改革を推進していますが、従来のネガティブなイメージから脱却するには時間がかかっているのが現状です。

建設業の離職率を下げる6つの対策

前章で見てきた離職理由を踏まえ、建設業界が人材の定着を図るための具体的な対策を6つの観点から解説します。これらの対策を組み合わせて実施することで、離職率の改善と魅力的な職場環境の構築が可能になります。

週休二日制の導入と労働時間の適正化

週休二日制の導入は、建設業界の労働環境改善において最も重要な対策の一つです。労働者の健康確保やワーク・ライフ・バランスの改善、また将来の担い手を確保するためにも、休日数を増やし、より働き易い職場環境づくりを行っていくことが必要とされています。

建設業全体では、2024年4月からの時間外労働上限規制の適用により、週休二日制導入の機運が高まっています。導入により従業員の満足度向上、事故・ミス減少、企業イメージ向上などの効果が期待できます。

ICT・DXツールによる業務効率化

ICT・DXツールの活用は、建設業の生産性向上と労働環境改善の鍵となります。ICTを導入することで、建設業の生産性が大幅に向上します。たとえば、図面や写真データをデジタル化し、クラウド上で管理することで、情報共有が迅速かつ容易になります

また、人事労務ソフト導入による業務効率化など、建設業に特有ではない部分におけるDX化は比較的早期に実現できると言えます。まだまだ導入ができていない事業者も多いのが現状のため、積極導入することで大幅な効率化も可能になるでしょう。

明確な評価制度とキャリアパスの整備

透明で公正な評価制度の構築は、従業員のモチベーション向上と離職防止に直結します。建設業界では技術力重視の傾向が強いものの、明確な評価基準やキャリアパスが示されていない企業が多いのが現状です。

年功序列的な要素を見直し、能力や成果に基づいた評価制度を導入することで、若手従業員の成長意欲を高めることができます。また、技術職から管理職、専門職への複数のキャリアパスを明示し、従業員が将来像を描けるような制度設計が重要です。

教育・研修体制の充実

体系的な教育・研修プログラムの整備は、技術継承と人材定着の両面で効果を発揮します。熟練技術者の長年の経験や勘に頼っていた暗黙知を、AIなどのデジタルを活用して共有していくことが必要です。これは単なる次世代へのバトンタッチにとどまらず、技術の習得を容易にし、新人技術者の訓練期間の短縮にもつながります

新人研修だけでなく、中堅社員のスキルアップ研修、管理職向けマネジメント研修など、階層別の教育プログラムを充実させることで、全体的な技術力向上と職場環境の改善が期待できます。

職場環境の改善とコミュニケーション活性化

良好な人間関係の構築は離職防止の基本です。世代間のギャップが大きい建設業界では、コミュニケーション改善が特に重要となります。定期的な面談制度の導入、チームビルディング活動の実施、メンター制度の確立などにより、職場の一体感を高めることができます。

また、安全で清潔な作業環境の整備、休憩施設の充実、女性や外国人労働者が働きやすい環境づくりなど、物理的な職場環境の改善も離職防止に効果的です。現代的な価値観に合わせた職場文化の醸成が求められます。

給与・待遇の見直し

競争力のある給与体系の構築は、人材確保と定着の基盤となります。週休2日制導入にあたり、月給日給制や日給制の働き方を月給制に替えるなど、給与体系の見直しが必要です。月給制であれば、稼働日数に関わらず安定した給与を支払うことができ、生活の安定が得られることにより就業したい若者の増加が期待できます

収入の安定化だけでなく、他産業との給与格差縮小、成果に応じたインセンティブ制度、福利厚生の充実などを通じて、総合的な待遇改善を図ることが重要です。特に若手人材にとって魅力的な条件提示が、長期的な人材確保につながります。

人材不足解決の新しい選択肢|建設業における外国人材活用

前章で解説した各種対策を実施しても、建設業界の根本的な人材不足を完全に解決することは困難です。

そんな中、少子高齢化が進む日本において、新たな労働力の確保が急務となっており、外国人材の活用が注目を集めています。

本章では、建設業における外国人材活用の現状と具体的な採用方法について解説します。

建設業では現状どのくらい外国人材が働いている?

まず、建設業で就労する外国人労働者はどのくらいいるのでしょうか。

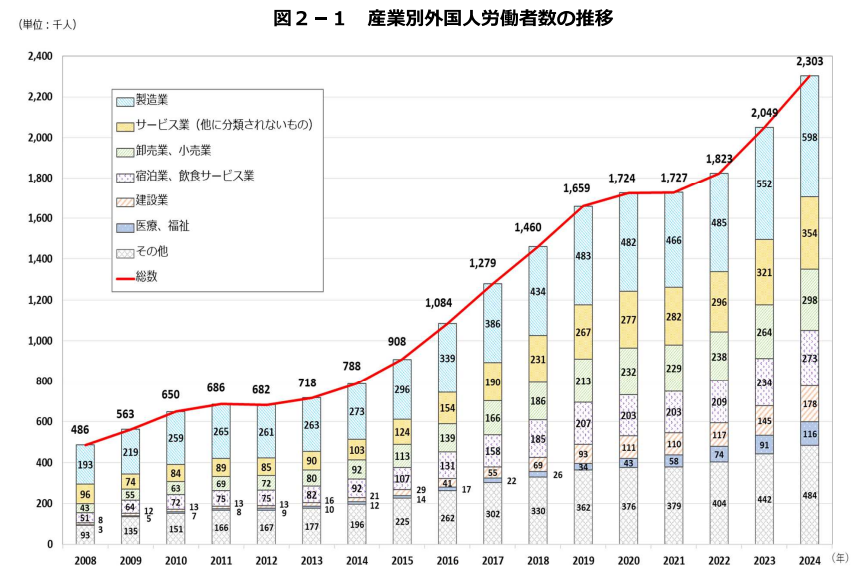

以下は、厚生労働省が公表するデータから参照したグラフですが、令和6年10月末時点で日本全国で約230万人近くの外国人労働者が就労していることが伺えます。

その中で、建設業は約17万人が就労している形となり、約4.4万の建設事業所で外国人労働者が就労していることとなります。

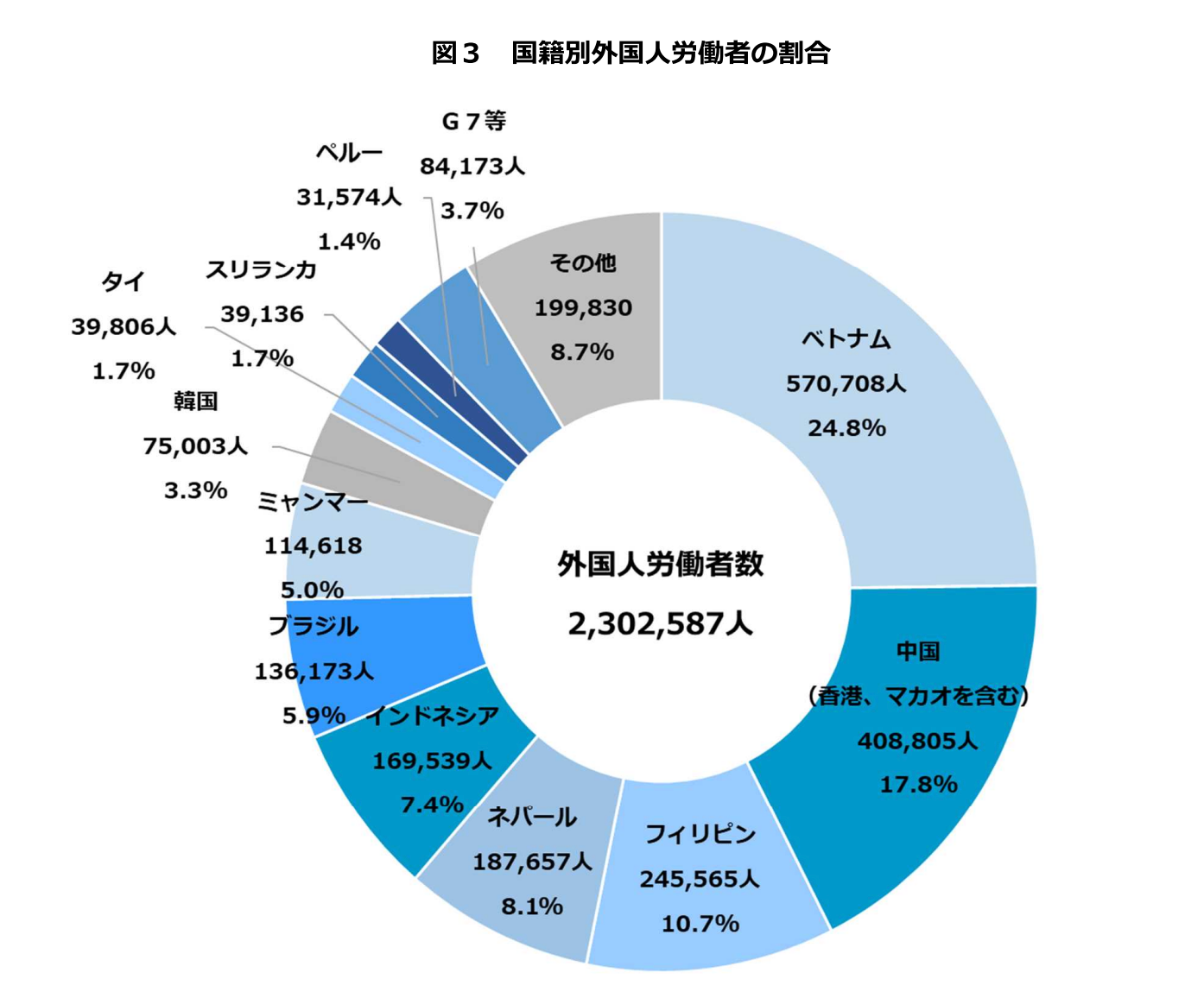

国籍別に見てみると、ベトナム(約24%)、次いで中国(約17%)、フィリピン(約10%)、ネパール(約8%)、インドネシア(約7%)の順で在留外国人が多くなっております。

こちらは、産業別の国籍ランキングではないので、一概には言えませんが、概ね建設業でも先にあげた国籍者が就労しているケースは多い状況と予測されます。

建設業で雇用できる外国人材の在留資格

次に建設業で雇用できる在留資格を整理しておきましょう。

在留資格とは、外国人が日本に滞在し、就労や学習などの活動を行うために必要な法的資格です。就労可能な在留資格を持つ外国人のみが、日本国内で働くことができます。

建設業で働けない在留資格を持つ外国人を雇用してしまうと、受け入れ企業の経営者が摘発されてしまいますので、必ず選考時に「どんな在留資格を持っているか」を確認する必要があります。

在留資格については「在留資格ってなに?ビザとの違いや取得方法、29種類まとめて解説!」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

建設業では、身分系の在留資格を除けば、概ね以下の3つの在留資格保持者を雇用することが可能となっています。

特定技能(建設分野)

2019年に創設された在留資格で、建設業の人材不足解決に特化した制度です。対象職種は土木、建築、ライフライン・設備の作業区分において、最長5年間の就労が可能です。

一定の技能試験・日本語能力試験をクリアした人材のみが対象となり、技能実習生の経験者であれば、無試験で特定技能へ移行することができます。即戦力としての労働力として期待されており、最も在留者数が伸びている在留資格となっています。

建設業における特定技能制度についてはぜひ「特定技能「建設業」の受け入れの流れは?メリット・デメリットや試験について徹底解説!」の記事もご覧ください。

技能実習

開発途上国への技術移転を目的とした制度で、最長5年間の研修・実習が可能です。建設関係では22職種33作業が対象となっており、基礎的な技能から段階的に習得していきます。技能実習修了後は特定技能への移行も可能です。

ただし、技能実習制度は2027年に廃止が確定しておりますので、将来的には採用ができなくなる点は注意ください。

技能実習制度については「技能実習生って問題だらけ?制度や受け入れ方法について徹底解説!」の記事をぜひ併せてご覧ください。

技術・人文知識・国際業務

建設関連の大学・専門学校卒業者や、建築士、土木技師などの専門知識を持つ外国人が対象です。設計業務、施工管理、品質管理などの技術職での雇用が可能で、更新により長期就労も可能です。

こちらの在留資格は現場作業ができない在留資格となっていますので、ご注意ください。もし、現場作業をやらせていることが判明した場合は、摘発の対象となります。

「技術・人文知識・国際業務とは?技人国ビザの職種一覧や許可/不許可事例も!」の記事もぜひ併せてご覧ください。

特定技能外国人が建設業の人材不足解決に有効な理由

特定技能制度は、建設業の人材不足解決において特に効果的な制度として位置づけられています。

特定技能外国人の多くは技能実習生として3〜5年の実務経験を積んでおり、基本的な建設技能を既に習得しています。そのため、雇用開始と同時に実践的な作業に従事でき、研修期間を大幅に短縮できます。

加えて、従来の技能実習制度では限定的だった職種も、特定技能では、型枠施工、左官、とび、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、建設機械施工、とび工の各分野で活用可能です。

最長5年間の就労が可能で、条件を満たせば特定技能2号という別の在留資格に切り替えが可能で、家族帯同も認められます。これにより、家族を伴った移住が可能になり、中長期における在留と企業にとっては雇用が実現できる制度となっています。

特定技能2号については「特定技能2号とは?1号・2号の違いや取得要件、試験について徹底解説!」の記事もぜひ併せてご覧ください。

外国人材受け入れのメリット

外国人材の受け入れは、人材不足解決以外にも多くのメリットをもたらします。

慢性的な人手不足に悩む現場において、即座に労働力を補完できます。特に若い外国人材の活用により、高齢化が進む現場の年齢バランス改善も期待できます。また、外国人材は一般的に勤勉で向学心が強く、日本の技術習得に対する意欲も高いため、現場の活性化にも寄与します。

また、異なる文化背景を持つ外国人材の参加により、職場に新しい視点や発想がもたらされます。これにより、従来の慣習にとらわれない業務改善や、国際的な視野を持った組織運営が可能になります。さらに、日本人従業員にとっても異文化理解や語学力向上の機会となり、グローバル人材の育成にもつながります。多様な価値観が共存することで、より創造的で柔軟な職場環境の構築が期待できます。

外国人材を定着させるポイント

ただし、外国人材を採用しただけでは安心できません。

日本人同様、当然ながら定着を意識した受け入れ体制を構築できないと、すぐに転職されてしまうリスクが付き纏います。そのため、受け入れ環境の整備と継続的なサポートが不可欠なのです。

業務上必要な日本語能力の向上支援は最重要課題です。定期的な日本語研修の実施、専門用語集の作成、多言語対応の安全マニュアル整備などにより、円滑なコミュニケーション環境を構築する必要があります。

加えて、住居確保、銀行口座開設、携帯電話契約などの生活基盤整備から、病院受診時の通訳サービス、各種手続きのサポートまで、包括的な生活支援が定着率向上の鍵となります。

日本人同様に技能向上のための研修機会提供、資格取得支援、将来的なキャリアパス提示により、外国人材の成長意欲を高めることができます。特定技能2号への移行や、母国での技能活用など、明確な将来像を示すことが重要です。

外国人材の中には宗教を信仰されている方もいらっしゃいます。そういった場合には食事や礼拝に関する配慮が必要ですし、宗教以外においても、母国の祝日への理解など、文化的な違いを尊重する職場環境づくりが必要です。また、日本人従業員への異文化理解研修も実施し、相互理解を深めることが定着率向上につながります。

まとめ|建設業の離職率改善と外国人材活用で持続可能な経営を

建設業の離職率は全産業平均を下回る水準にありながら、入職率の低さと新卒の早期離職が深刻な課題となっています。週休二日制導入、ICT活用、評価制度整備など従来の対策に加え、特定技能外国人をはじめとする外国人材の戦略的活用が、人材不足解決の現実的な選択肢として注目されています。

外国人材の受け入れには、適切な在留資格の理解と受け入れ体制の整備が不可欠です。弊社ジンザイベースでは、建設業に特化した外国人材紹介サービスを通じて、貴社の持続可能な成長をサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。