農業・畜産業において、人手不足は今や深刻な問題となっています。日本の食料自給率や農業の持続可能性を考えた時、この問題の解決は待ったなしの状況と言えるでしょう。

この記事では、農業・畜産業における最新データをもとにした人手不足の現状や原因、その深刻な影響を踏まえつつ、具体的な解決策について詳しく解説します。最後に人手不足対策として有効な外国人材の活用についても触れていますので、ぜひご一読ください。

農業・畜産業の人手不足の現状を最新データで解説

まずは農業・畜産業における人手不足の現状について、最新データを用いて確認していきましょう。

農業従事者数の推移と将来予測データ

2024年の総務省統計局が実施した労働力調査の結果を参照すると、農業・林業就業者数は180万人となり、前年比で7万人減少したことが伺えます。

この減少傾向は長期にわたって続いており、特に基幹的農業従事者については、2050年まで約100万人減少し、36万人まで減少すると予測されています。

農業従事者の高齢化も同時に進行しており、農林水産省が5年に1度実施する農林業センサスの結果、2020年時点で農業従事者の平均年齢は67.8歳で、65歳以上の基幹的農業従事者は69.8%を占めていました。若い世代の農業離れが深刻化していることがデータ上明らかになっています。

農林漁業の有効求人倍率は、2013年度の1.05から2023年度は1.22に上昇し、全業種平均の1.12を上回る状況になっています。これは、農業における人材確保がいかに困難になっているかを物語っています。

(参考)

・農業協同組合新聞「基幹的農業従事者 2050年36万人 100万人減 農地集約 喫緊の課題 全中が中長期見通し推計(2024年1月15日)」

・農業協同組合新聞「農業従事者 過去最大39.6万人減ー2020農林業センサス」2020年11月30日

・厚生労働省「一般職業紹介状況(平成26年(2014年)3月分及び平成25年(2013年分)について)」

・厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年(2024年)3月分及び令和5年(2023年分)について)」

畜産業における労働力不足の実態とデータ

畜産業では、2024年問題として知られる働き方改革関連法により、飼料輸送における労働力不足が顕在化しています。毎日必要な飼料の輸送体制を維持することが困難になっており、畜産農家への影響が懸念されています。

さらに、2030年問題では労働力不足がさらに深刻化すると予測されており、畜産業界での人材確保はますます困難になることが予想されます。

畜産業では人手不足と同時に、飼料価格の高騰も深刻な問題となっています。2020年を基準とした飼料価格指数は2024年には136.8に達し、経営を圧迫する要因となっています。

農業・畜産業の人手不足が深刻化する原因を分析

農業・畜産業の人手不足が深刻化する背景には、複数の構造的な要因が存在します。

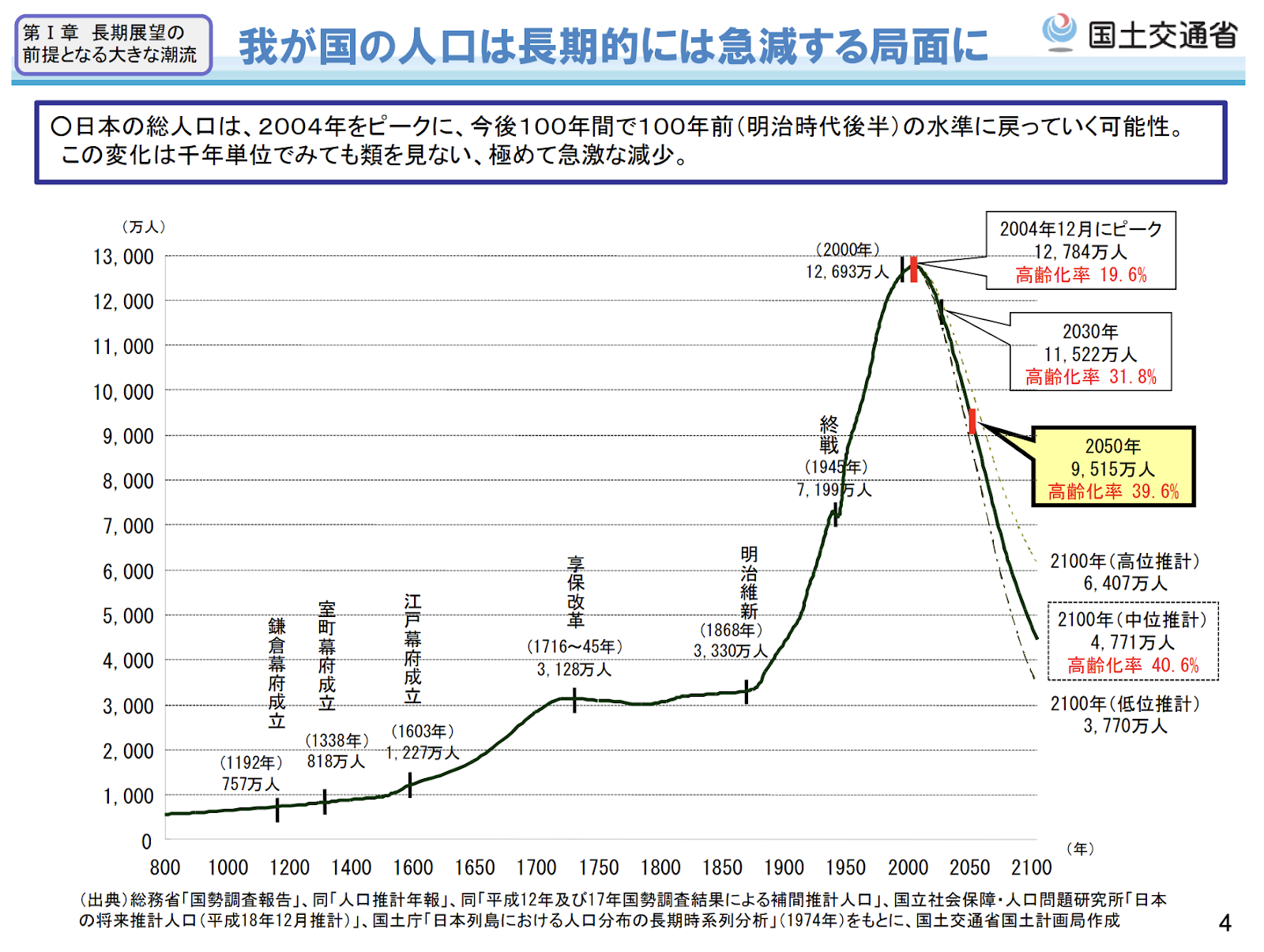

地方の人口減少と高齢化の進行

農業・畜産業の多くは地方で営まれており、そもそも働く人の絶対数が少ないという根本的な問題があります。

日本全体で人口減少が進む中、特に地方では若い世代の流出が深刻化しており、農業に従事する人材の確保がますます困難になっています。

後継者不足と新規就農者の減少

農業は家族経営が中心となっているケースが多く、後継者がいないことで廃業を余儀なくされる農家が増加しています。若い世代が農業以外の職業を選択する傾向が強く、農業の継続が困難になる一因となっています。

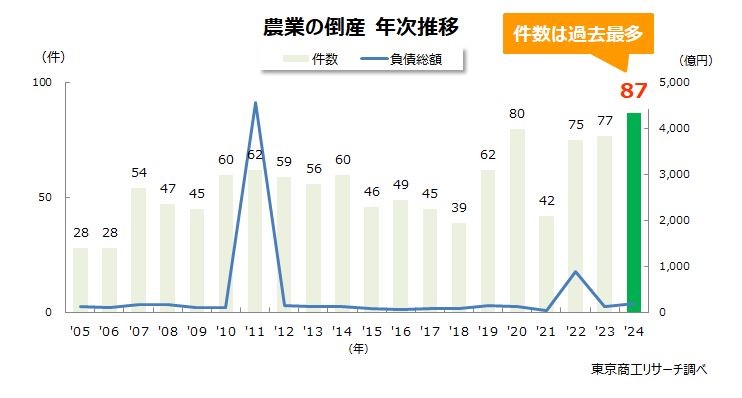

東京商工リサーチの調査結果によると、農業の担い手不足という根本的な課題を抱えつつ、深刻な燃料・飼料高のコストアップが収益を直撃し、結果として2024年の「農業」の倒産件数は87件と過去最多を更新しています。

新規就農には、農地の確保、機械や設備の購入、技術習得など多くの課題があります。初期投資が大きく、収入が安定するまでに時間がかかることから、必然的に新規就農者の確保が困難になってしまうという構造的な問題があると言えます。

季節性労働による雇用の不安定さ

農業・畜産業では、季節によって労働力の需要が大きく変動します。3月〜10月の田植えや収穫期には多くの労働力が必要な農繁期ですが、それ以外の時期は作業量が減少する農閑期になるため、年間を通じて安定した雇用を提供することが困難です。

この不安定な労働環境は、働く側にとって生活の安定性に欠けるため、他の産業への転職を促進する要因となっています。

労働条件・処遇面での課題

農業従事者の所得は他の産業と比較して低い傾向にあり、これが新規就農者の確保を困難にしています。また、農業所得だけでは生活が困難なため、副業に依存せざるを得ない状況も見られます。

農業は天候に左右されることが多く、早朝や夜間の作業、屋外での重労働など、厳しい労働環境が敬遠される要因となっています。

畜産業特有の労働環境の厳しさ

畜産業では、家畜の世話や健康管理のため、年中無休での作業が必要となります。特に酪農では、朝夕の搾乳作業が欠かせず、休暇を取ることも困難な状況です。

畜産業では、重い飼料や設備の運搬、清掃作業など、体力的に負担の大きい作業が多くあります。また、家畜の病気予防や食品安全の観点から、厳格な衛生管理が求められるため、作業の負担が大きくなっています。

人手不足が農業・畜産業に与える深刻な影響と問題

農業・畜産業の人手不足は、単なる労働力の問題に留まらず、日本の食料安全保障や地域経済に深刻な影響を与えています。

生産量減少と品質低下のリスク

十分な労働力を確保できない農家では、作付面積の縮小や家畜の飼育頭数の減少を余儀なくされています。これにより、農業生産量全体が減少し、食料自給率の低下につながっています。

人手不足により、作物の適切な管理や収穫時期の判断、家畜の健康管理などが疎かになり、品質の低下が懸念されます。特に畜産業では、家畜の健康管理が不十分になることで、食品安全性への影響も心配されています。

経営規模縮小・離農の増加

人手不足により作業効率が低下し、収益性が悪化することで、農業経営の継続が困難になり、離農を選択する農家が増加しています。特に高齢化が進む中小規模農家では、この傾向が顕著に現れています。

労働力不足により、従来の経営規模を維持することが困難になり、作付面積の縮小や事業の一部廃止を余儀なくされる農家が増加しています。

食料自給率への影響

農業生産の減少は、日本の食料自給率のさらなる低下を招き、食料安全保障の観点から大きな問題となっています。特に、基幹的農業従事者が2050年に36万人まで減少すると予測される中、食料の安定供給に深刻な影響を与える可能性があります。

地域経済への打撃

農業・畜産業は地方経済の基盤となっており、これらの産業の衰退は地域全体の経済活動に深刻な影響を与えています。農業関連産業の縮小により、地域の雇用機会が失われ、さらなる人口減少を招く悪循環が生じています。

農業・畜産業の衰退は、地域コミュニティの維持にも影響を与えています。農家が減少することで、地域の伝統的な協力関係が失われ、地域全体の活力が低下しています。

農業・畜産業の人手不足解決策|効果的な対策方法

農業・畜産業の人手不足を解決するためには、多角的なアプローチが必要です。以下に、効果的な対策方法を詳しく解説します。

スマート農業・DX化による省力化

センサーやIoT機器を活用して、作物の生育状況や土壌の状態、気象条件などを自動的に監視・記録することで、効率的な農業管理が可能になります。これにより、経験や勘に頼った従来の農業から、データに基づいた科学的な農業へと転換できます。

田植え機、収穫機、自動給餌機などの自動化機械を導入することで、労働時間の短縮と作業効率の向上が期待できます。特に畜産業では、自動給餌システムや自動搾乳システムの導入により、24時間体制での作業負担を大幅に軽減できます。

農地集約・大規模化による効率化

分散した小規模農地を集約し、大規模化することで、機械の効率的な利用や管理コストの削減が可能になります。これにより、少ない労働力でより多くの農地を管理できるようになります。

個人農家から農業法人への転換を進めることで、組織的な人材管理や効率的な事業運営が可能になります。法人化により、安定した雇用条件の提供や福利厚生の充実も図れます。

労働環境改善と処遇向上

農業・畜産業の労働条件を改善し、他の産業と競争力のある待遇を提供することで、人材の確保と定着を図ります。具体的には、適正な賃金水準の設定、労働時間の短縮、休暇制度の充実などが挙げられます。

健康保険、厚生年金、雇用保険などの社会保険制度の完備や、住宅手当、退職金制度など、従業員の生活を支援する福利厚生制度の充実が重要です。

産地間人材リレーなどの人材シェアやスキマバイトの活用

季節性の労働力不足を解決するため、繁忙期の異なる産地間で労働力を融通し合う仕組みが注目されています。これにより、労働者は年間を通じて安定した収入を得ることができ、農家は必要な時期に確実な労働力を確保できます。

短時間・短期間の労働力を効率的に活用するため、スキマバイトアプリなどを活用した人材確保が進んでいます。これにより、農業に興味がある都市部の住民や学生などが、気軽に農業に参加できる環境が整備されています。

外国人材の戦略的活用

農業・畜産業の専門技能を持つ外国人材を長期的に受け入れることで、人手不足の問題を解消できます。特に、特定技能「農業」では、耕種農業全般と畜産農業全般の業務に従事可能で、直接雇用だけでなく派遣形態での受け入れも認められているので、産地間リレーにおける人材採用も可能です。

技能実習制度を通じて、外国人材に日本の農業・畜産業技術を習得してもらいながら、労働力として活用することができます。技能実習生は最長5年間の在留が可能で、その後特定技能への移行も可能です。

農業・畜産業で活用できる外国人材の種類と特徴

農業・畜産業で外国人材を活用する際には、複数の在留資格が選択肢として考えられます。それぞれの特徴を理解して、事業のニーズに最適な制度を選択することが重要です。

特定技能「農業」外国人の活用メリット

特定技能1号では最長5年間の雇用が可能で、特定技能2号では在留期間の上限がないため、長期的な戦力として活用できます。これにより、技術習得への投資効果を最大化できます。

特定技能「農業」では、耕種農業全般(稲作、畑作、野菜、果樹、花き、きのこ、茶などの栽培)と畜産農業全般(酪農、肉用牛、豚、鶏、馬、めん羊、やぎなどの飼育)の業務に従事可能です。

以下の記事でも、農業分野における特定技能制度を詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

▶︎ 特定技能【農業】で従事できる業務分野や試験、技能実習との違いなどを徹底解説!

技能実習生の受入れ制度と実態

技能実習制度は、日本の技術を開発途上国に移転することを目的とした制度です。技能実習生は最長5年間の在留が可能で、段階的に技能を習得していきます。

技能実習生の受入れには、監理団体を通じた受入れが一般的です。監理団体が技能実習生の入国手続きから技能習得の指導、生活面のサポートまでを総合的に支援します。

また、2027年には技能実習制度そのものが廃止されることが決定しており、代替制度として「育成就労」がスタートする予定となっています。ただし、受け入れ事業者にとって、現地国における送り出し手数料を月給の2ヶ月分までを上限に負担する必要が出る等、大きな課題を抱えているのも事実です。

そのため、技能実習及び育成就労における外国人材受け入れについては、よく検討した方が良いと言えます。

技能実習制度については「技能実習生って問題だらけ?制度や受け入れ方法について徹底解説!」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

留学生・配偶者等その他の在留資格

留学生は資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトが可能です。農業分野でも多くの留学生が働いており、特に短期間の労働力確保には有効です。

「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの身分系在留資格を持つ外国人は、就労に制限がないため、農業分野での長期的な雇用が可能です。

外国人材受入れ時の具体的な対策とポイント

外国人材を受け入れる際には、適切な準備と継続的な支援が成功の鍵となります。

受入れ体制の整備と必要な準備

外国人材の受入れには、入管法、労働基準法、最低賃金法など、関連する法令の遵守が必要です。違反した場合は、外国人材の受け入れ停止や刑事罰などの厳しい処分が科される可能性があります。

外国人材との雇用契約書は、日本語と外国人材の母国語の両方で作成することが重要です。労働条件、業務内容、報酬などを明確に記載し、双方の理解を確実なものにします。

不法就労については「不法就労助長罪とは?経営者が知るべき罰則・注意すべきポイントを徹底解説します!」の記事もぜひ併せてご覧ください。

コミュニケーション支援と職場環境づくり

日本語能力が限定的な外国人材に対しては、母国語でのサポートや日本語学習支援が重要です。通訳の配置や翻訳ツールの活用により、円滑なコミュニケーションを確保します。

加えて、外国人材の宗教的配慮や文化的背景を理解し、職場環境を整備することも重要です。食事や休憩時間の配慮、宗教的行事への理解などが必要です。

登録支援機関の活用

登録支援機関は、特定技能外国人の職業生活、日常生活、社会生活の支援を行う機関です。受入れ機関が自社で全ての支援を行うことが困難な場合は、登録支援機関への委託が有効です。

登録支援機関は、入国前の事前ガイダンスから、住居確保、生活オリエンテーション、行政手続きの同行支援、日本語学習支援、相談・苦情対応、転職支援まで、幅広い支援を提供します。

登録支援機関については、以下の記事もぜひ併せてご覧ください。

▶︎ 登録支援機関の役割とは?特定技能外国人への支援内容や選び方を徹底解説!

外国人採用ならお気軽にお問い合わせください

農業・畜産業の人手不足問題は、日本の食料安全保障と地域経済の持続可能性に関わる重要な課題です。特に、基幹的農業従事者が2050年に36万人まで減少すると予測される中、外国人材の戦略的活用は避けて通れない選択肢となっています。

当社は、特定技能外国人の紹介事業に特化し、農業・畜産業の皆様の人手不足解決をサポートしています。豊富な実績と専門知識により、適切な外国人材のマッチングから受入れ後の継続的な支援まで、ワンストップでご提供いたします。

外国人材の活用を検討されている農業・畜産業の事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが丁寧にご相談に応じ、最適なソリューションをご提案いたします。