漁業・水産業において、人手不足は今や深刻な問題となっています。日本の食料安全保障や沿岸地域の経済を支える水産業の持続可能性を考えた時、この問題の解決は待ったなしの状況と言えるでしょう。

この記事では、漁業・水産業における最新データをもとにした人手不足の現状や原因、その深刻な影響を踏まえつつ、具体的な解決方法について詳しく解説します。最後に人手不足解消として有効な外国人材の活用についても触れていますので、ぜひご一読ください。

漁業・水産業の人手不足の現状【グラフで見る深刻さ】

まずは漁業・水産業における人手不足の現状について、最新データを用いて確認していきましょう。

漁業人口の推移と現在の状況(グラフ付き)

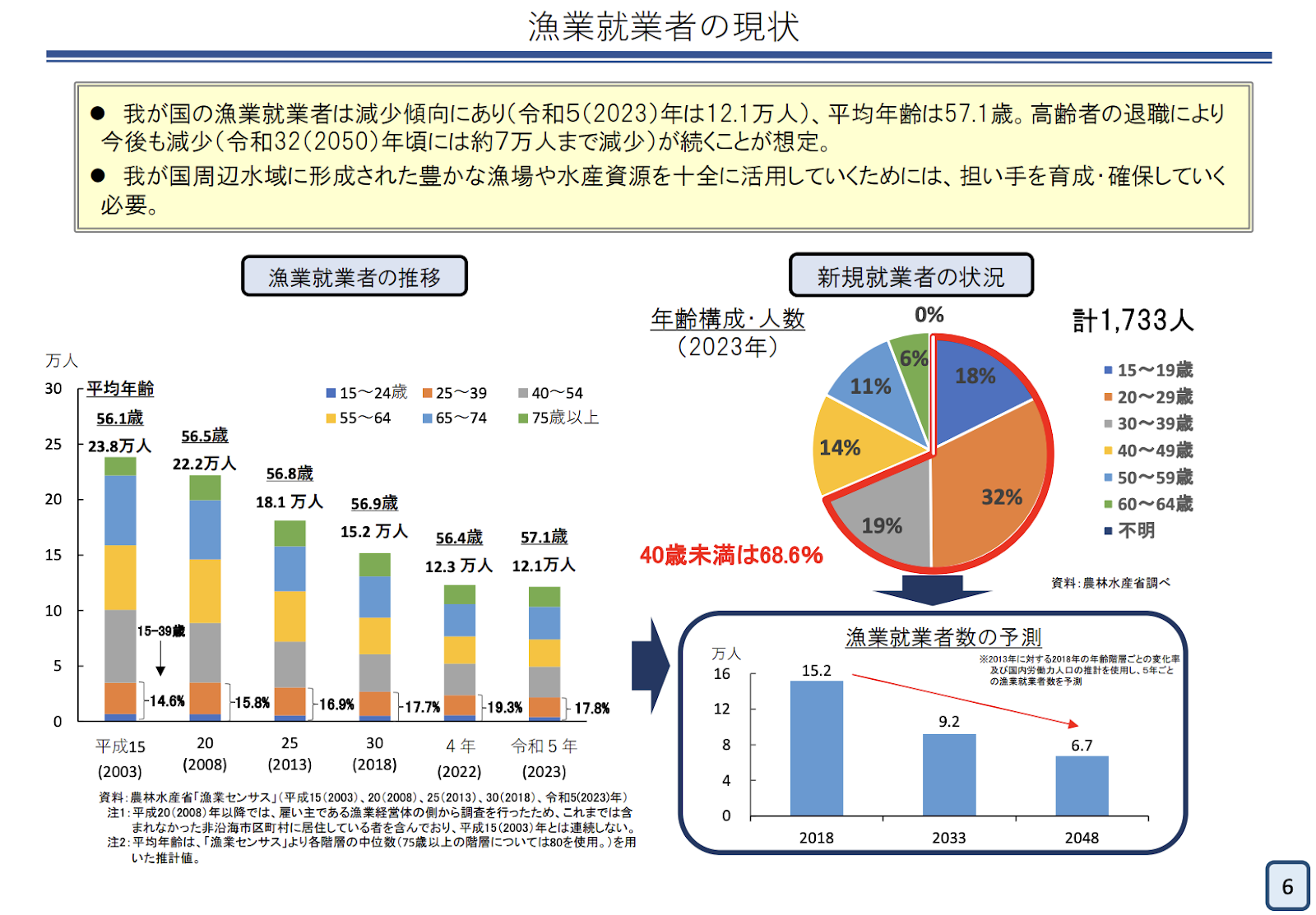

2025年7月に水産庁が発表した「水産をめぐる事情について」という資料を参照すると、2023年の漁業就業者数は12万1千人となり、前年比で約2千人減少したことが確認できます。

この減少傾向は長期にわたって続いており、2003年の23万8千人と比較したときに、20年間で11万7千人もの就業者数が減少していることになります。

さらに深刻なのは年齢構成です。漁業就業者の40歳未満の割合は2023年に17.8%となっており、平均年齢は57.1歳とかなりの高齢化が進んでいることが伺えます。このままの傾向が続けば、2033年には漁業就業者数は10万人を下回り、2048年には6.7万人まで減少すると予測されています。

就業者数の減少と高齢化という2つの大きな課題を抱えているのが、漁業・水産業における現状と言えるでしょう。

一方で、世界の水産物消費量は毎年増加している

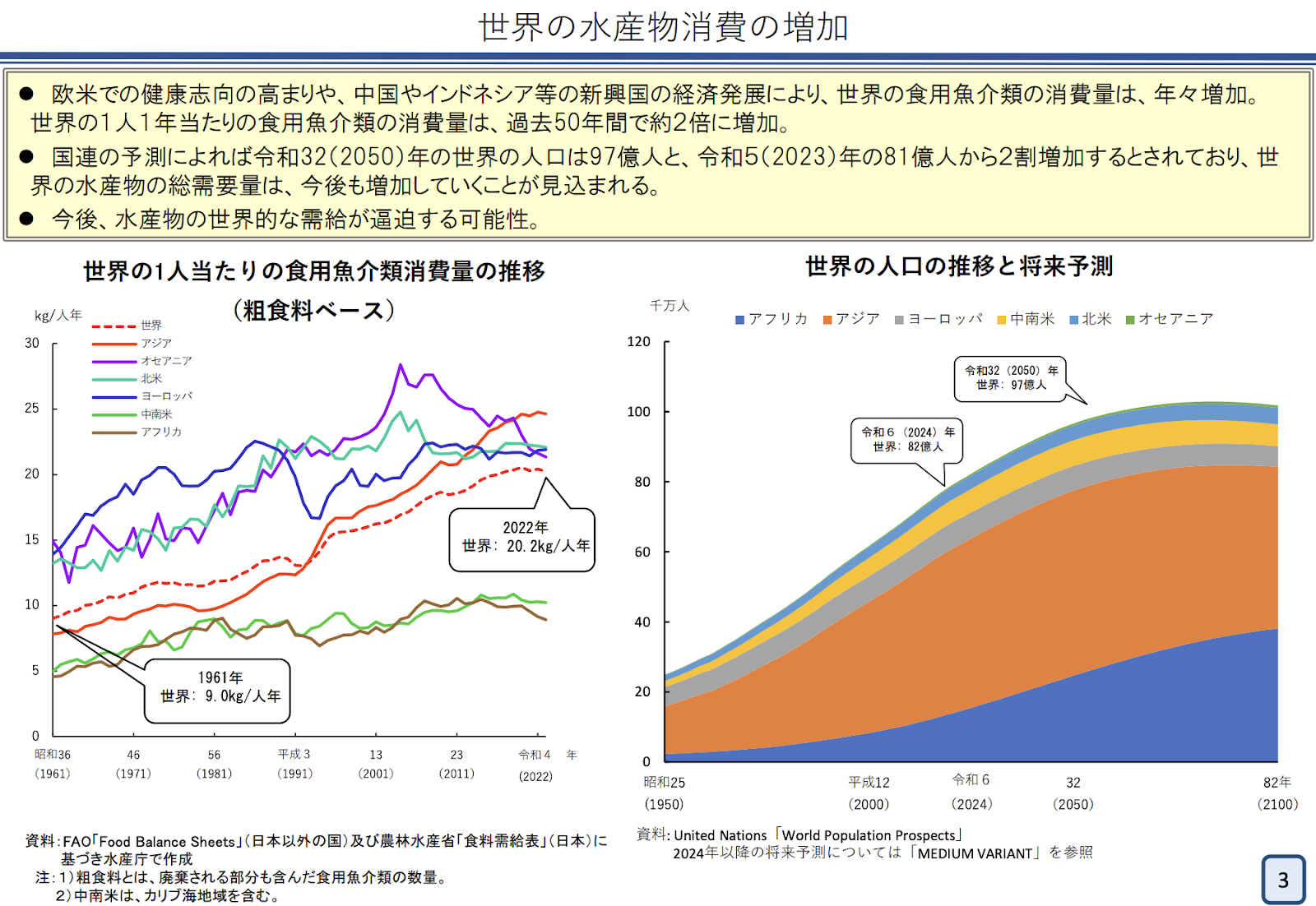

欧米では健康志向が高まっていることに加え、中国・インドネシア等の新興国では経済発展に伴う食の多様化・消費量増加が継続しており、世界の一人あたり食用魚介類の消費量は過去50年間で約2倍と増加しています。

世界の人口も2050年には97億人を突破すると予測されており、今後も水産物消費量は右肩上がりで増加していくことが見込まれます。

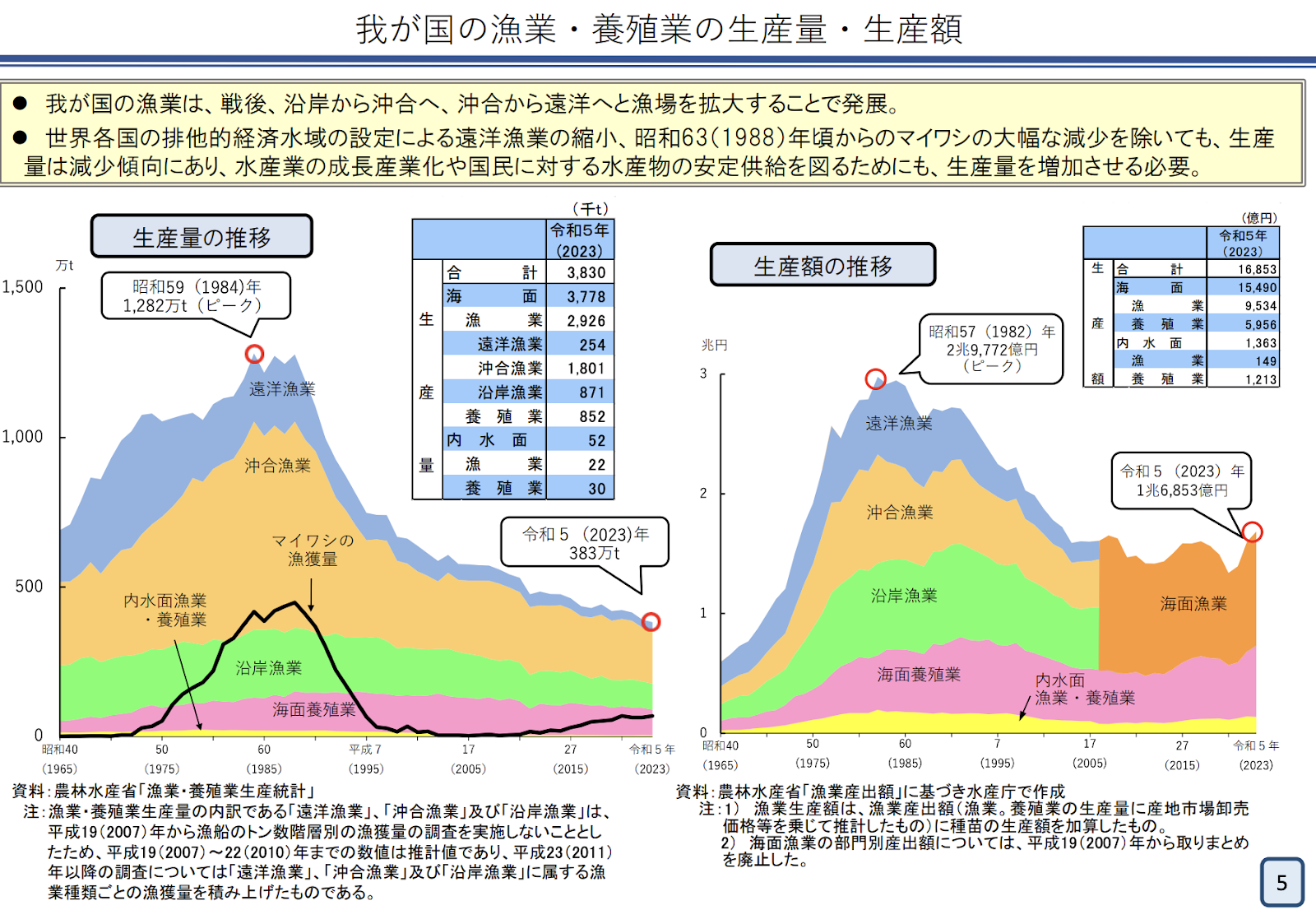

しかしながら、日本での漁業・養殖業の生産量・生産額は年々減少を続けています。

世界では水産消費量が増えているため、成長産業であることは間違い無いのですが、残念ながら、人手不足等の要因により、海外マーケットに対してうまく日本の水産物を提供し切れていない現状があると言えるでしょう。

漁業で働く人が減っている理由|後継者不足の原因を徹底分析

漁業・水産業で人手不足が深刻化している背景には、複数の構造的な問題が存在します。ここでは主要な原因について詳しく見ていきましょう。

少子高齢化による働き手の減少

日本全体の少子高齢化の影響は、漁業・水産業においてより深刻な形で現れています。

全国の漁業地域の多くが過疎地域に指定されており、これらの地域では一般的な職業に比べて若者の人口流出がより激しくなっています。特に離島や半島部の漁村では、20代の人口が10年間で50%以上減少している地域も珍しくありません。

また、漁業従事者の平均年齢は57.1歳に達しており、他産業の平均年齢47歳と比較して10歳以上高くなっています。この高齢化により、体力的にきつい作業が中心となる漁業から離脱する人が増加しています。

労働環境の厳しさと3Kのイメージ

漁業は伝統的に「きつい・汚い・危険」の3Kと呼ばれる労働環境の厳しさが指摘されています。

早朝からの出漁や天候に左右される不規則な労働時間、海上での危険を伴う作業、魚の処理による臭いや汚れなど、現代の若者が敬遠しがちな要素が多く含まれています。

実際に、漁業における労働災害発生率は全産業平均の約4.7倍(2023年)という統計もあり、安全面での懸念も人手不足の一因となっています。さらに、漁船での長期間の共同生活や、人間関係の密接さも、現代の働き方を求める若者には受け入れ難い環境として捉えられています。

収入の不安定性と将来への不安

漁業・水産業における収入の不安定性は、若者の参入を阻む大きな要因の一つです。

天候や魚価の変動により月収が大きく左右されるため、安定した生活設計が困難な場合が多くあります。特に個人経営の漁業者では、平均漁労所得が219万円となっており、他産業と比較して経済的な魅力に欠けているのが現状です。

また、漁業権の取得や漁船の購入には多額の初期投資が必要で、新規参入のハードルが非常に高いことも問題となっています。若者が漁業を始めようとした場合、船舶免許の取得から漁具の購入まで含めると、初期費用だけで数百万円から1千万円以上が必要になるケースも珍しくありません。

地方の過疎化と若者の都市部流出

漁業・水産業が盛んな地域の多くは過疎化が進んでおり、若者の都市部流出が止まらない状況にあります。

教育機関や就職先の選択肢が限られているため、高校卒業と同時に都市部に流出する若者が後を絶ちません。また、結婚相手を見つけることが困難な環境も、若者の定着を阻む要因となっています。

地域によっては小中学校の統廃合や商店の閉鎖が相次ぎ、生活インフラ自体が維持困難な状況に陥っているところもあります。このような環境では、たとえ漁業に興味を持った若者がいても、継続的に従事することが困難になっています。

漁業の魅力が若者に伝わらない情報不足

漁業・水産業の魅力や可能性について、若者に十分な情報が届いていないことも大きな問題です。

メディアでの露出が少なく、現代的な漁業技術や成功事例が知られていないため、古いイメージのまま敬遠されているケースが多くあります。実際には、ICT技術を活用したスマート漁業や6次産業化による高付加価値化など、革新的な取り組みも増えていますが、これらの情報が適切に発信されていません。

また、大学の水産学部への進学者も減少傾向にあり、専門知識を持った人材の供給も先細りになっています。漁業系の専門学校についても、定員割れが常態化している学校が増加している状況です。

漁業人手不足の深刻な影響|このままでは日本の水産業が危機に

人手不足が続くことで、漁業・水産業には様々な深刻な影響が生じています。

生産量の減少と品質への影響

人手不足により、漁獲量や養殖生産量の減少が顕著に現れています。

2024年の統計では、主要魚種の漁獲量が毎年減少しており、この原因のひとつが人手不足によるものとされています。特に労働集約的な定置網漁業や養殖業では、適切な人員が確保できないために生産効率が大幅に低下している事例が報告されています。

また、人手不足により品質管理が行き届かなくなるケースも増加しています。魚の鮮度管理や適切な処理が困難になることで、市場価格の低下を招いている地域もあります。

地域経済の衰退

漁業・水産業は多くの沿岸地域において基幹産業であり、その衰退は地域経済全体に深刻な影響を与えています。

漁業関連の売上減少により、地域の商店や飲食店も連鎖的に経営が悪化しているケースが多く見られます。また、漁港の活気が失われることで、観光業にも悪影響を及ぼしている地域もあります。

食料安全保障への脅威

日本の食料自給率(カロリーベース)は38%と先進国の中でも最低水準にあり、水産物についても自給率の低下が続いています。

人手不足により国内生産が減少することで、輸入依存がさらに高まるリスクがあります。特に近年は国際的な魚価上昇や漁業資源の減少により、安定した水産物の輸入確保も困難になりつつあります。

伝統的な漁業技術の継承問題

日本各地に根付く伝統的な漁法や技術の継承も危機的状況にあります。

熟練漁業者の高齢化と後継者不足により、地域固有の漁業技術が失われる可能性が高まっています。これらの技術は一度失われると復活が困難であり、日本の漁業文化そのものの消失につながる懸念があります。

漁業人口を増やす取り組みと人手不足の解決方法

深刻化する人手不足に対して、様々な解決方法が模索されています。ここでは主要な対策について詳しく見ていきましょう。

国や自治体の支援制度活用

政府は漁業の人手不足解消に向けて、複数の支援制度を用意しています。

全国漁業就業者確保育成センターが運営する「漁師.jp」では、漁師になりたい方のための全国各地の支援制度を取りまとめています。一定の研修や条件を満たすことで、謝礼金や助成金を確保できるものもあり、国や都道府県を中心に漁業人材確保のための取り組みを実施しています。

自治体レベルでも、移住支援金や住宅取得支援、漁船取得への補助など、独自の支援策を実施している地域が増加しています。これらの制度を活用することで、新規参入のハードルを下げることが期待されています。

デジタル技術・スマート漁業の導入

ICT技術の活用により、漁業の労働環境改善と生産性向上を図る取り組みが進んでいます。

魚群探知機の高度化やGPS技術を活用した効率的な漁場選択、ドローンを使った養殖場の監視など、技術革新により少ない人数でも効率的な操業が可能になってきています。

また、漁獲データのデジタル化により、経験に頼らない科学的な漁業も実現されつつあり、新規参入者でも比較的早期に技術を習得できる環境が整いつつあります。

労働環境改善と福利厚生の充実

労働時間の適正化や安全装備の充実により、漁業の労働環境改善に取り組む事業者が増加しています。

特に定時制勤務の導入や週休制の確立により、従来の不規則な労働時間を改善する動きが見られます。また、社会保険の加入促進や退職金制度の導入など、他産業並みの福利厚生を整備する企業も増えています。

UIターン人材の積極的な受け入れ

都市部からのUIターン人材の受け入れに力を入れる地域が増加しています。

漁業体験プログラムや短期研修制度を通じて、漁業に興味を持つ都市部住民との接点を創出する取り組みが各地で実施されています。また、住居の確保支援や生活相談窓口の設置など、移住後の定着支援も充実してきています。

外国人材の活用が最も現実的な解決策

これらの対策の中でも、特に注目すべきは外国人材の活用です。

日本人の新規参入促進や労働環境改善も重要ですが、即効性と実現可能性の観点から、外国人材の活用が最も現実的な解決策と考えられています。

特に特定技能制度の導入により、一定の技能を持つ外国人材を長期間雇用することが可能になり、人手不足の根本的な解決に向けた有効な手段として期待されています。

特定技能制度については、「在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

.png)

【意外と知られていない】養殖業でも外国人が雇用できる!特定技能制度の活用法

多くの事業者が見落としているのが、養殖業においても外国人を雇用できるという事実です。ここでは特定技能制度の詳細について解説します。

特定技能「漁業」分野の詳細|養殖業も対象範囲

特定技能「漁業」分野では、以下の業務に外国人材を従事させることができます:

- 漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等の漁業

- 養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、養殖場の管理・保全等の養殖業

つまり、漁船漁業だけでなく養殖業も完全に対象範囲に含まれています。これは意外と知られていない重要なポイントです。

漁業・養殖業で外国人を雇用するメリット

漁業・養殖業での外国人雇用には、複数のメリットがあります。

通年・派遣どちらの雇用形態でも採用できる

特定技能の漁業分野では、通年・派遣どちらの雇用形態でも採用できる点が大きな特徴となっています。

養殖業では通年での安定雇用が可能で、継続的な技術習得と生産性向上を実現できます。一方、漁船漁業で繁閑期が明確な事業者は、繁忙期のみ特定技能外国人を雇用し、閑散期は別の事業者で雇用してもらうという派遣形態での雇用も可能です。

これにより、いわゆる産地間リレーを実施でき、例えば春は北海道のホタテ漁業、夏は東北のサンマ漁業、秋は九州の養殖業といった形で、年間を通じて外国人材に安定した雇用を提供しながら、各事業者は必要な時期にのみ労働力を確保することができます。

従来の日本人雇用では実現困難だった柔軟な労働力の確保が可能となり、季節性のある漁業の人手不足解決に最適な制度と言えるでしょう。

一定の知識・経験や語学力を有する人材を採用できる

特定技能制度では、一定の業界知識を問われる漁業技能測定試験の合格者かつ日本語能力試験N4以上を取得した人材のみに在留資格が許可されるため、即戦力に近い人材の採用が可能です。

漁業技能測定試験では、漁具の取り扱い方法や安全管理、魚の処理技術、養殖の基本知識など、実務に直結する内容が出題されます。そのため、採用時点で既に基本的な漁業知識を習得済みの人材を確保できるメリットがあります。

また、技能実習修了者を採用する場合は、日本の漁業現場で3年間の実務経験を積んだ人材を採用できる可能性もあります。これらの人材は、日本の労働環境や安全基準を理解しており、コミュニケーションも比較的スムーズなため、受け入れ後の教育コストを大幅に削減できます。

最低限のコミュニケーション能力が保証されていることで、安全に関わる重要な指示の伝達や、日常業務での意思疎通もスムーズに行えるため、受け入れ企業の負担軽減にもつながります。

若い労働力による職場活性化

特定技能外国人の多くは20代~30代の若い世代が占めており、やる気に満ち溢れた人材が多いことが大きな特徴です。

母国の家族のために稼ぎたい、将来は独立したいのでそのための資金・経験を積みたいという明確な目標を持った意欲的な人材もおり、その真摯な働きぶりが職場全体に良い影響を与えています。

多くの漁業・養殖業では従事者の高齢化が深刻な課題となっていますが、若い外国人材の参入により職場が活性化し、既存の日本人スタッフの意欲向上にもつながっています。実際に外国人材を雇用している事業者からは、「職場に活気が戻った」「日本人スタッフも刺激を受けて頑張るようになった」という声が多く聞かれます。

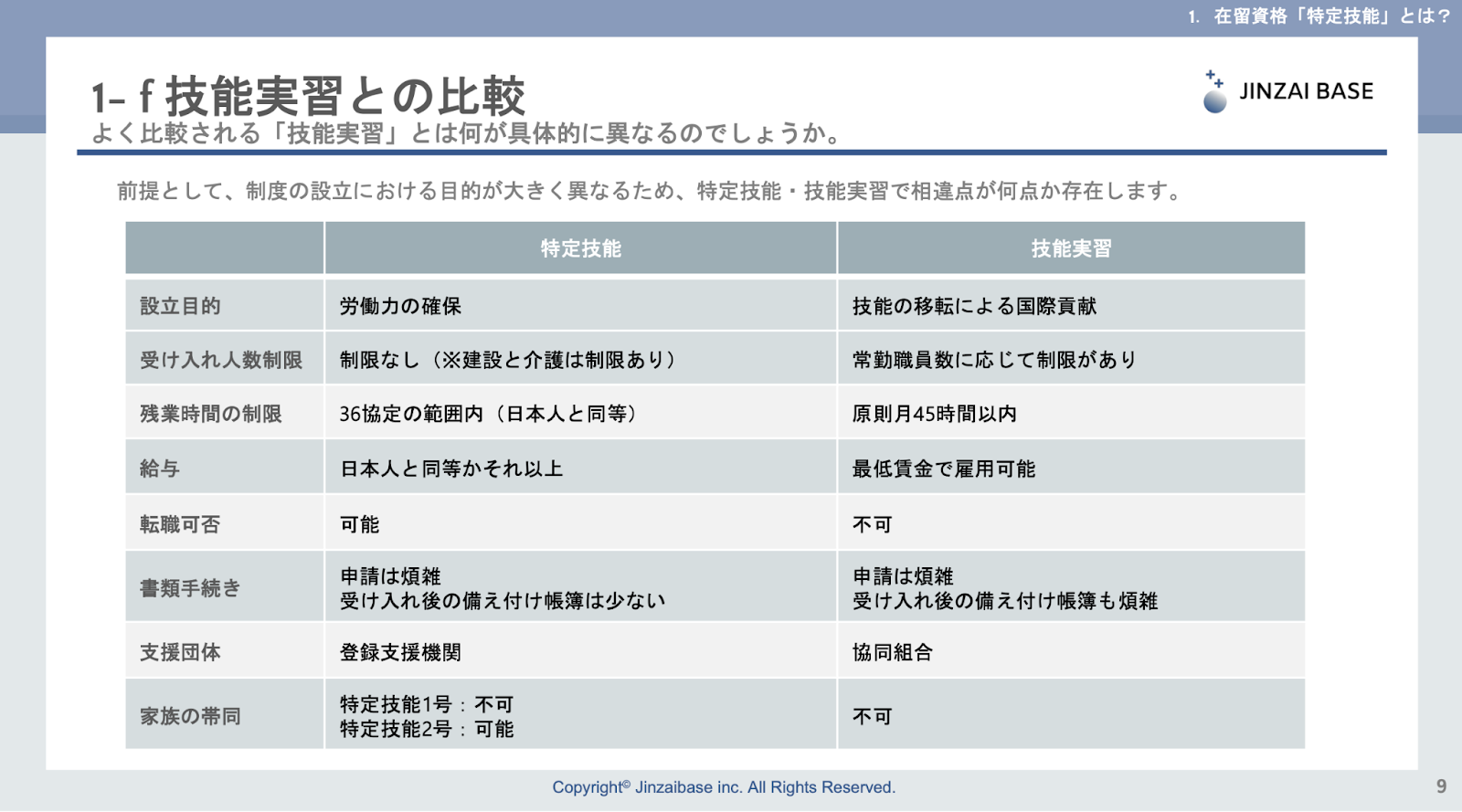

特定技能vs技能実習|水産業ではどちらを選ぶべき?制度比較とポイント

外国人材の受け入れには特定技能と技能実習の2つの制度があり、どちらを選ぶかは重要な判断となります。

水産業における推奨 水産業においては、即戦力となる人材確保と長期定着を考慮すると、特定技能制度の活用が推奨されます。特に養殖業では、技術習得後の継続雇用により生産性向上が期待できるため、特定技能制度のメリットが大きいと考えられます。

技能実習制度については「技能実習生って問題だらけ?制度や受け入れ方法について徹底解説!」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

水産業(漁業・養殖業)で外国人を雇用する際の手続き

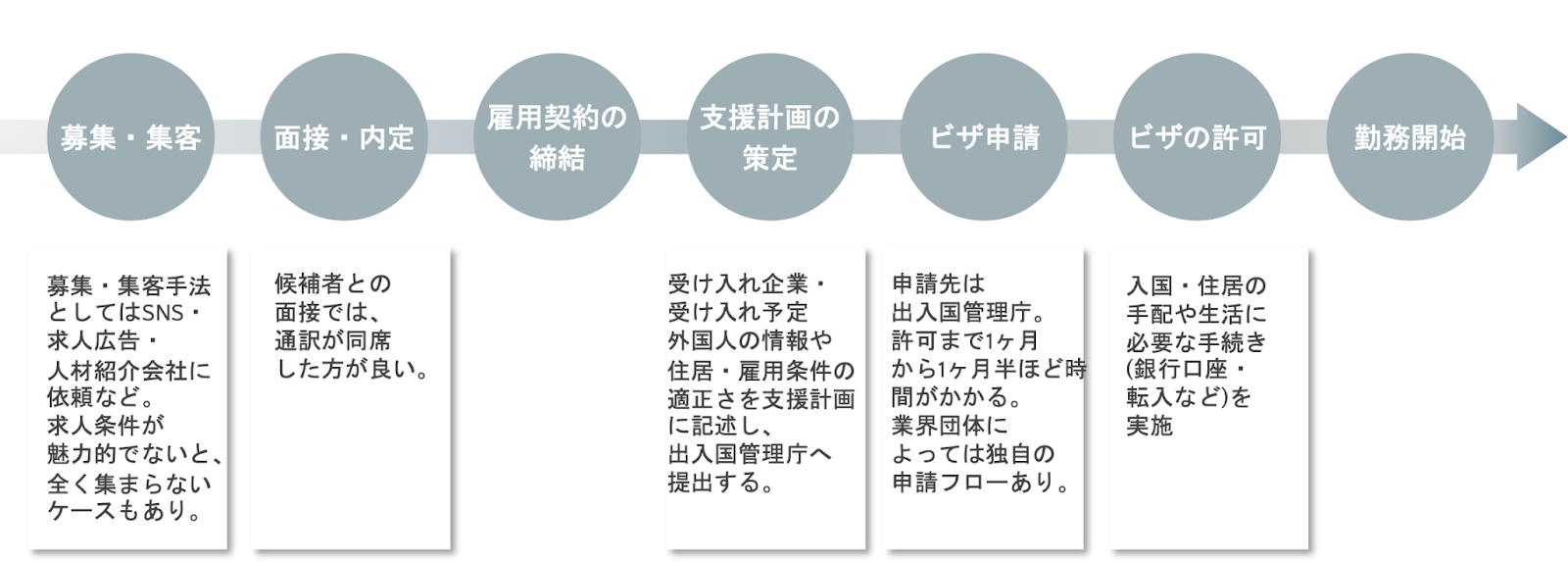

実際に外国人材を雇用する際の具体的な手順について解説します。

結論、特定技能外国人は日本人のように内定と同時にすぐ入社させることはできません。必ず、出入国在留管理庁へ在留資格(ビザ)の申請・審査を経てからでないと、就労を開始できない制度設計になっているのです。

出入国在留管理庁への申請書類は、各種行政機関から取得しなければならない書類や支援計画書をはじめ、審査関連書類を作成する必要があり、初見で対応するのはかなり難易度が高いと言えます。

加えて、住居の確保や国外から呼び寄せる場合は現地国における手続き、入社時の各種生活インフラの手配など、日本人採用とは大きく異なるステップが発生してきますので、初めて特定技能外国人を雇用する事業者は戸惑うことも多いでしょう。

これらの複雑な手続きを自社で全て対応するのは時間的・人的コストが膨大になります。そういった場合には、登録支援機関という出入国在留管理庁から許認可を受けた団体や行政書士をはじめとする第三者機関へ支援・サポートを委託することが可能です。

特に漁業・水産業に特化した支援機関であれば、業界特有の課題や要件を理解した適切なサポートを受けることができ、スムーズな外国人材受け入れが実現できます。

初めて外国人材の雇用を検討される事業者の方は、まずは登録支援機関への相談から始めることをお勧めします。

登録支援機関については「登録支援機関の役割とは?特定技能外国人への支援内容や選び方を徹底解説」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

よくある質問と解決方法

Q: 日本語能力はどの程度必要ですか?

特定技能では日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストの合格が必要です。ただし、雇用後も継続的な日本語学習支援が重要です。

Q: 社会保険の加入は義務ですか?

はい。外国人材も日本人と同様に社会保険への加入が義務となります。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険すべてに加入させる必要があります。

Q: 賃金水準はどのように設定すべきですか?

日本人と同等以上の賃金を支払う必要があります。最低賃金は当然として、同等の技能を持つ日本人労働者と同水準の給与設定が求められます。

まとめ|漁業・水産業の人手不足解消は外国人材活用がカギ

漁業・水産業の人手不足は、少子高齢化や労働環境の厳しさなど構造的な問題により深刻化しており、従来の対策だけでは根本的な解決は困難な状況にあります。

国内人材の確保に向けた取り組みも重要ですが、即効性と実現可能性を考慮すると、外国人材の活用が最も現実的な解決策と言えるでしょう。

特に特定技能制度の活用により、一定の技能を持つ外国人材を長期間雇用することで、人手不足の解消と同時に技術の継承や生産性の向上も期待できます。

養殖業でも外国人雇用が可能という点は、多くの事業者が見落としている重要なポイントです。通年での安定雇用が可能な養殖業では、外国人材の活用メリットが特に大きいと考えられます。

外国人材の雇用には適切な準備と継続的なサポートが不可欠ですが、専門的な知識を持つ支援機関との連携により、これらの課題は解決可能です。

日本の水産業の持続的発展のために、外国人材の活用を積極的に検討されることをお勧めします。