建設業において、施工管理職の人手不足は今や「当たり前」と言われるほど深刻な問題となっています。2024年問題による労働時間の規制強化も相まって、この状況はさらに厳しさを増しています。

この記事では、施工管理の人手不足が「当たり前」と言われる背景から、その根本的な原因、そして従来の対策では限界がある中で、外国人材活用という新たな解決策について詳しく解説します。建設業の持続可能な発展を考える上で、人手不足対策は待ったなしの課題と言えるでしょう。

施工管理の人手不足が深刻化している理由

まず最初に、施工管理の人手不足が深刻化している理由をデータを参照しながら見ていきましょう。

建設業界の構造的な問題がある

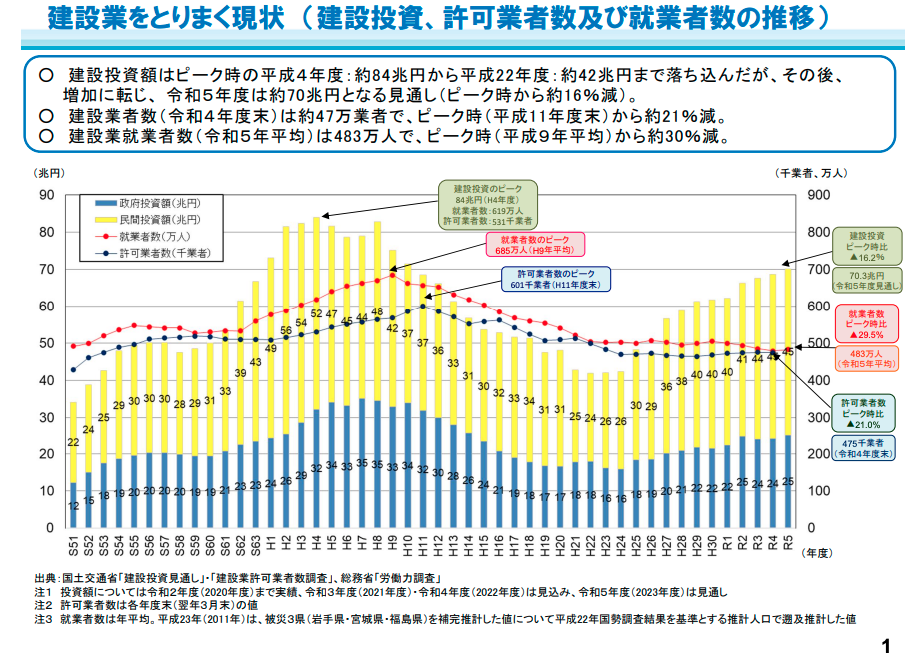

建設業界では長年にわたって人手不足が続いており、特に施工管理職については「人手不足が当たり前の状態」と認識されています。国土交通省の調査によると、建設業の就業者数は1997年の685万人をピークに減少を続け、2023年には約483万人まで減少しています。

この中でも施工管理職の不足は特に深刻で、2024年には有効求人倍率は8.0倍を超える水準で推移しており、他の職種と比較しても異常に高い数値となっています。つまり、8人の求人に対して1人の応募者しかいないという極めて厳しい状況が常態化しているのです。

建設業の離職率と高い高齢化率

施工管理職が人手不足になる大きな要因として、建設業界全体として高い離職率が挙げられます。建設業界全体の離職率は約28.6%で、全産業平均の14.2%を大きく上回っています。(参考:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」)

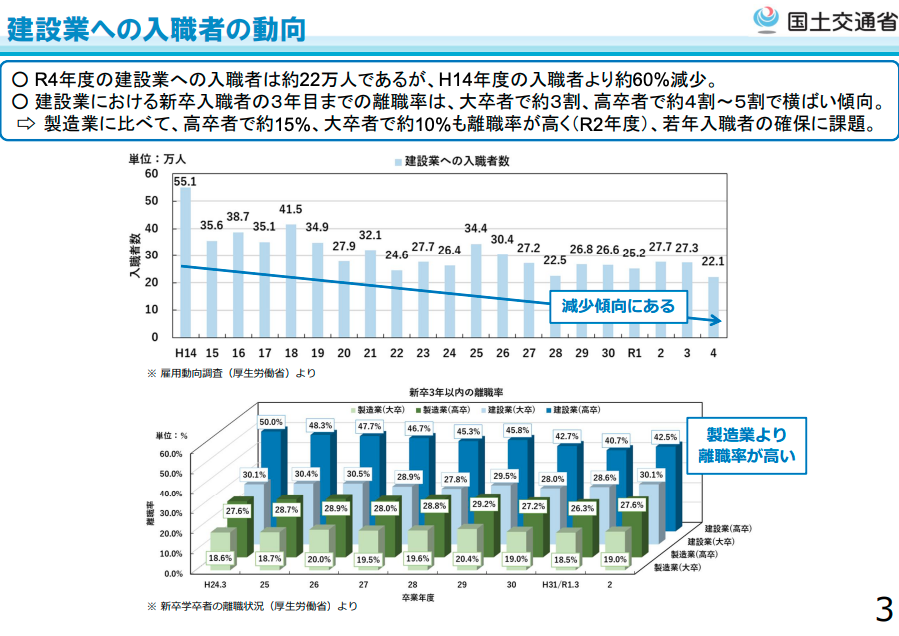

特に入社3年以内の離職率は大卒者で約3割、高卒者で約4〜5割という状況が継続しています。そのため、常に新規就労者を募集・採用しなければならず、採用コストが高くなっている現状があると言えます。

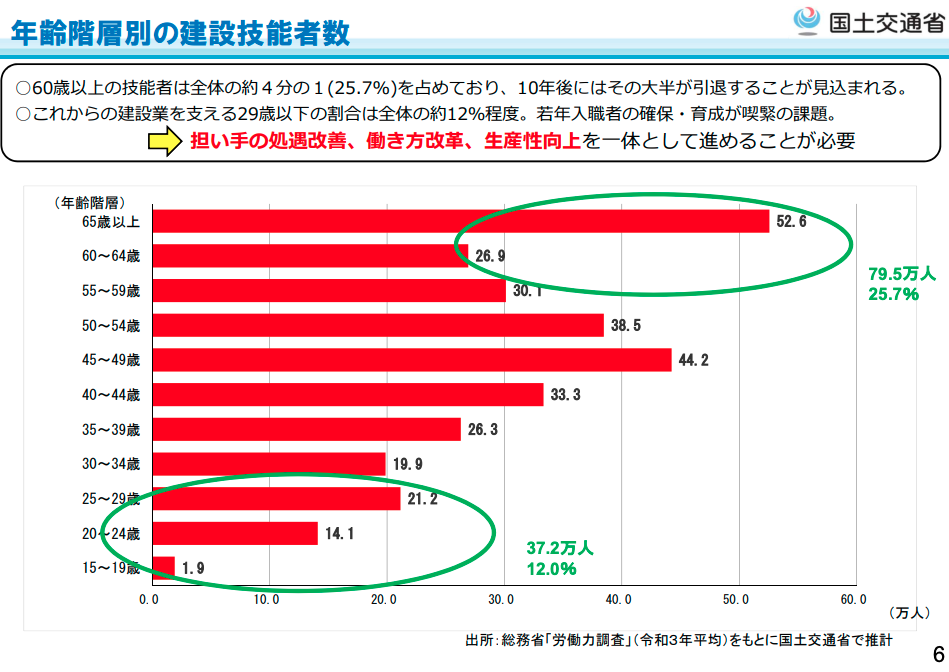

また、建設業での就労者を年齢別で見たときに、60歳以上の技能者が全体の約4割を占めており、10年後には大半が引退してしまうという状況でもあります。

そのため、とりわけ若年層の採用に注力しなければならないのですが、先に見た通り、建設業ではその若年層の離職率が高いという状況のため、採用・定着双方に大きな課題があるというのが、現状となっています。

「人手不足は嘘」という声もある中での真実

インターネット上では「建設業の人手不足は嘘だ」「実際は選り好みしているだけ」といった声も聞かれます。確かに、一部の優良企業では人材確保に成功している例もありますが、業界全体で見ると人手不足は紛れもない現実です。

厚生労働省の職業安定業務統計によると、建築・土木・測量技術者(施工管理を含む)の有効求人倍率は6.68倍(2024年度平均)となっており、これは全職業平均の1.22倍を大きく上回る数値です。この数字は、人手不足が統計的にも裏付けられていることを示しています。

施工管理はなくならない職種!将来性と重要性

では、人手不足である一方で、そもそも施工管理者には将来性があるのでしょうか?

AIやDXが進んでも施工管理者は必要

「AIやDXの進展により施工管理者は不要になるのではないか」という懸念の声もありますが、実際は逆です。技術の進歩により施工管理者の役割はより重要性を増していると考えられます。

確かに、図面の管理や工程表の作成、品質チェックなど一部の業務はデジタル化により効率化されています。しかし、現場での安全管理、作業員とのコミュニケーション、突発的なトラブル対応、関係者間の調整など、人間にしかできない判断業務や対人業務は増加傾向にあります。

建設需要の継続と施工管理の役割拡大

日本では2025年の大阪・関西万博、その後のインフラ更新需要、災害復旧工事など、建設需要は今後も継続的に存在します。特に老朽化したインフラの更新需要は2030年代から本格化し、施工管理者の需要はさらに高まると予想されています。

また、建設工事の複雑化や法規制の厳格化により、施工管理者に求められる専門性や責任範囲は拡大傾向にあります。環境配慮、働き方改革への対応、ICT技術の活用など、従来以上に幅広い知識と技能が求められており、施工管理者の価値は高まっています。

施工管理職のキャリアパスと将来展望

施工管理職は明確なキャリアアップパスが存在する職種でもあります。現場代理人、主任技術者、監理技術者といった技術系のキャリアパスに加えて、施工管理の経験を活かして独立起業する道もあります。

また、近年では施工管理の経験を活かして、建設コンサルタント、不動産開発、維持管理業務など、関連分野への転身も可能になっており、キャリアの選択肢は多様化しています。

施工管理で人手不足が深刻化する8つの原因

ここからは実際に施工管理者がなぜ人手不足になってしまうのか、その原因を探っていきたいと思います。

長時間労働と休日出勤の常態化

施工管理職の人手不足の最大の原因は、長時間労働と休日出勤の常態化です。令和4年度の厚生労働省の調査によると、建設業の年間総実労働時間は2,020時間となっており、全産業平均の1,947時間と比較して約70時間も長くなっています。

特に施工管理職は、朝の準備から夜の片付けまで現場に拘束され、月80時間を超える残業も珍しくありません。また、工期の都合で土日祝日の出勤も頻繁にあり、ワークライフバランスを保つことが困難な状況が続いています。

高齢化と若手離れの加速

建設業界全体で高齢化が進んでおり、60歳以上の技能者は全体の25.7%を占める一方で、29歳以下の就業者は約12%にとどまっています。施工管理職においても同様の傾向が見られ、ベテランの退職と若手の参入不足により、人手不足が加速しています。

若手が施工管理職を敬遠する理由として、「きつい・汚い・危険」の3Kイメージに加えて、長時間労働への懸念、他業界との給与格差、キャリアの将来性への不安などが挙げられます。

厳しい労働環境とブラックなイメージ

施工管理職は屋外での作業が中心となるため、天候に左右される厳しい労働環境で働く必要があります。夏場の猛暑や冬場の寒さ、雨天時の作業など、物理的にタフな環境での業務が求められます。

また、メディアやSNSで「建設業=ブラック」というイメージが拡散されていることも、人材確保の障害となっています。実際には働き方改革に取り組む企業も多いのですが、業界全体のイメージ改善には時間がかかっているのが現状です。

給与水準と責任の重さのバランス

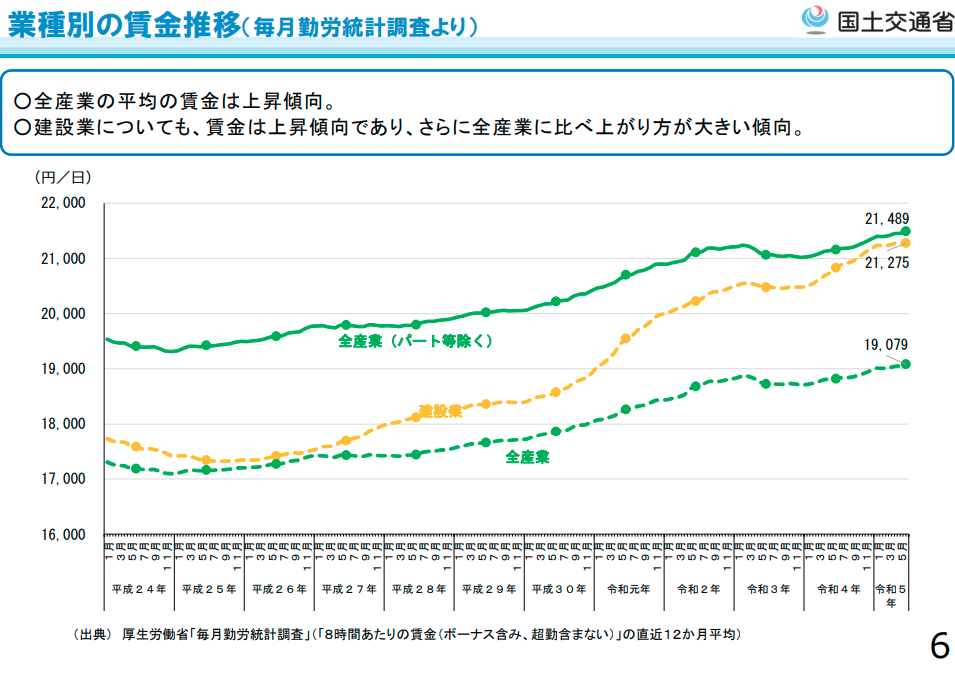

施工管理職は工事全体の責任を負う重要な職種ですが、責任の重さに対して給与水準が見合っていないという問題があります。国土交通省の資料によると、建設業においては賃金の上昇傾向が毎年続いており、直近だと全産業平均賃金の上昇率よりも高い傾向があるとのことです。

ただし、賃金上昇はしているものの、令和5年においてもいまだに全産業平均給与を上回ることができていない状態となっています。特に施工管理だと、数億円規模のプロジェクトの責任を負うケースも多く、責任とリターンのバランスが取れていないと感じる人材が多いのが実情です。

転勤・出張の多さによる離職

大手建設会社の施工管理職は、全国各地の現場に転勤や出張をする必要があります。プロジェクトの期間は通常1-3年程度であり、その都度居住地を変える必要があるため、家族との時間が確保できない、子どもの教育環境が不安定になるといった理由で離職する人材が多くいます。

特に結婚や出産を機に、ワークライフバランスを重視する人材にとって、転勤・出張の多さは大きな離職要因となっています。

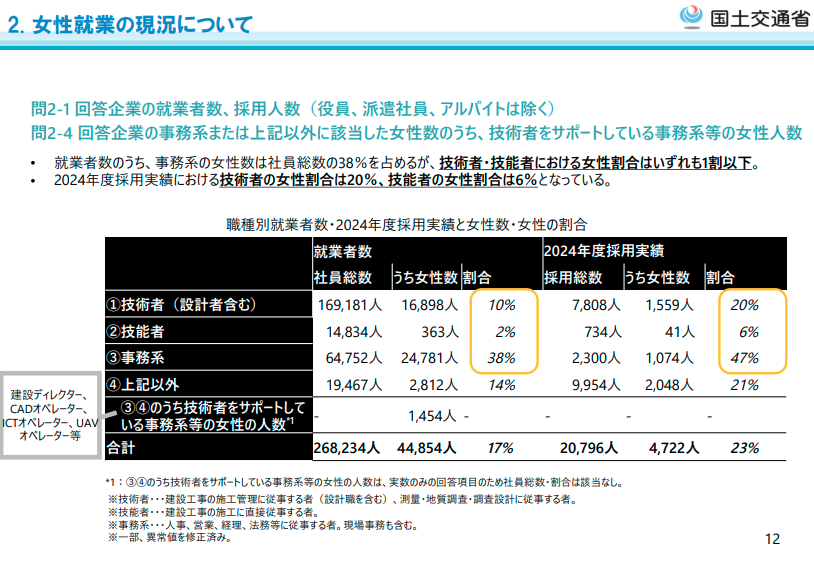

女性が参入しにくい職場文化

建設業界は伝統的に男性中心の職場であり、女性の就業者比率は約17%と他の業界と比較して低い水準にあります。施工管理職においても女性比率は約10%程度にとどまっており、多様性の確保が課題となっています。

女性が参入しにくい理由として、現場での更衣室・トイレ等の施設整備不足、長時間労働による育児との両立困難、男性中心の職場文化などが挙げられます。

育成体制の不備と即戦力要求

建設業界では「見て覚えろ」という職人気質が根強く残っており、体系的な人材育成プログラムが不足している企業も少なくありません。一方で、人手不足により新人にも早期から責任ある業務を任せる必要があり、育成期間と即戦力要求のジレンマが生じています。

このような環境では、新人が十分なスキルを身につける前に現場に投入され、結果として早期離職につながるケースが多く見られます。

デジタル化の遅れによる非効率性

建設業界は他の業界と比較してデジタル化の導入が遅れており、多くの業務が手作業やアナログ作業のままとなっています。図面の管理、工程表の作成、品質チェック、安全管理など、デジタル化により効率化できる業務が多数存在するにも関わらず、従来の方法に固執している企業も多く見られます。

この非効率性により、施工管理職の業務負荷が増大し、長時間労働の一因となっています。

「人手不足は自業自得」との声に対する業界の課題

インターネット上では「建設業の人手不足は自業自得だ」という厳しい指摘もあります。確かに、長年にわたって労働環境の改善に十分な取り組みを行ってこなかった企業が多いことは否定できません。

労働環境改善への取り組み不足

2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されましたが、多くの企業では法令遵守への対応が後手に回っている状況です。週休2日制の導入、有給取得率の向上、残業時間の削減など、基本的な労働環境の改善すら十分に進んでいない企業も存在します。

従来の採用・育成手法の限界

多くの建設会社では、従来の採用・育成手法から脱却できていないことも課題の一つです。新卒一括採用に依存し、中途採用やキャリア転換者の受け入れ体制が整っていない企業が多く見られます。

また、年功序列的な評価制度により、能力のある若手人材が適正に評価されず、モチベーションの低下や離職につながるケースも少なくありません。

働き方改革への対応遅れ

建設業界全体で働き方改革への対応が他業界と比較して遅れていることも、人材確保を困難にしている要因の一つです。フレックスタイム制度、テレワーク(一部業務)、副業許可など、多様な働き方への対応が不十分な企業が多く存在します。

特に若い世代は働き方の多様性を重視する傾向があり、従来型の働き方しか提供できない企業では人材確保が困難になっています。

従来の人手不足対策とその効果・限界

建設業界では、人手不足対策として様々な労働環境改善に取り組んできました。週休2日制の導入、有給取得率の向上、残業時間の削減など、基本的なワークライフバランスの改善を図る企業が増加しています。

労働環境改善の取り組みと成果

国土交通省の調査によると、週休2日制を導入した建設会社では離職率が約20%改善したという報告もあり、一定の効果を上げています。また、現場での休憩施設の改善、空調設備の設置など、物理的な労働環境の向上も進められています。

しかし、これらの取り組みだけでは根本的な人手不足の解決には至っていないのが現状です。

IT化・DX推進による業務効率化

近年、建設業界でもデジタル化の波が押し寄せており、ICT活用工事、BIM/CIMの導入、施工管理アプリの活用などが進められています。これらの技術導入により、図面管理、工程管理、品質管理などの業務効率化が図られ、施工管理職の負担軽減につながっています。

特に大手建設会社では、AIを活用した工程最適化、ドローンによる現場監視、IoTセンサーを用いた安全管理など、先進的な技術の導入も進んでいます。これにより、従来の人海戦術から技術を活用した効率的な施工管理への転換が図られています。

ただし、中小企業ではデジタル化の導入コストや技術者不足により、導入が進んでいない企業も多く、業界全体での効果的な活用にはまだ時間がかかると予想されます。

女性や若手の採用強化策

人材不足対策として、女性や若手の採用強化に取り組む企業も増加しています。女性専用の更衣室・トイレの設置、育児支援制度の充実、フレックスタイム制の導入など、多様な人材が働きやすい環境整備が進められています。

また、大学や専門学校との連携強化、インターンシップの充実、建設業界の魅力を伝える広報活動なども積極的に行われています。一部の企業では、女性施工管理職比率を10%以上に設定するなど、具体的な数値目標を掲げて取り組んでいます。

しかし、これらの取り組みも短期間での劇的な改善は困難であり、中長期的な視点での継続的な取り組みが必要となっています。

外国人材活用という新たな解決策

従来の人材確保策に限界がある中で、外国人材の活用が新たな解決策として注目されています。

施工管理職で活用できる在留資格「技術・人文知識・国際業務」

施工管理職の場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格により外国人材を雇用することが可能です。

この在留資格は、大学で建築学、土木工学、建設工学等を専攻した外国人や、海外で施工管理の実務経験を持つ外国人が対象となります。学歴要件または実務経験要件を満たす必要があり、単純労働ではなく専門的・技術的な業務に従事することが前提となっています。

在留期間の制限は特になく、更新が認められる限り、日本に永続的に在留することも可能で、長期的な雇用関係を築くことができる点が大きなメリットです。

技術・人文知識・国際業務については「技術・人文知識・国際業務とは?技人国ビザの職種一覧や許可/不許可事例も!」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

外国人施工管理者の採用要件と条件

外国人施工管理者を採用する際の主な要件は以下の通りです。

・学歴要件:

- 建築学、土木工学、建設工学等の関連分野における学士号以上

- 日本の大学を卒業した場合は専門学校卒業でも可能

・実務経験要件:

- 海外での施工管理業務経験3年以上(学歴要件を満たさない場合は10年以上)

- 建設関連の技術者としての実務経験

・その他の条件:

- 日本人と同等以上の報酬

- 適切な雇用契約の締結

- 必要な社会保険の加入

海外の建設系大学卒業者や実務経験者は増えている

近年、アジア諸国の建設系大学では質の高い教育が行われており、優秀な人材を多数輩出しています。特に、中国、韓国、ベトナム、タイ、インドなどでは、建設技術の向上が著しく、日本の建設業界でも通用する高い技術力を持つ人材が存在します。

これらの国々では、大規模な社会インフラ整備が進められており、若い世代の施工管理者が豊富な実務経験を積んでいます。また、BIMやICT技術の活用についても、むしろ日本よりも進んでいる地域もあり、日本の建設現場にとって貴重な戦力となることが期待されます。

施工管理分野での外国人材活用のメリット

では、実際に施工管理分野で外国人材を採用する場合のメリットはどんなものがあるのでしょうか?

即戦力となる専門知識と実務経験

外国人施工管理者の最大のメリットは、即戦力として活用できる専門知識と実務経験を持っていることです。海外で大規模プロジェクトに従事した経験のある人材は、日本の現場でもその経験を活かすことができます。

特に、国際的な建設プロジェクトに携わった経験のある人材は、多様なステークホルダーとの調整経験、異文化間でのコミュニケーション能力など、グローバル化が進む日本の建設業界でも重宝される能力を持っています。

長期雇用による安定的な人材確保

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は更新可能であり、要件を満たせば永続的な雇用も可能です。これにより、短期的な人材確保ではなく、中長期的な人材戦略の一環として外国人材を活用することができます。

また、優秀な外国人材であれば、将来的に管理職やプロジェクトリーダーとして活躍することも期待でき、組織の中核人材として育成することも可能です。

多様性がもたらす職場環境の改善

外国人材の採用により、職場に多様性がもたらされます。異なる文化的背景を持つ人材が加わることで、従来の固定観念にとらわれない新しいアイデアや工法が生まれる可能性があります。

また、外国人材を受け入れることで、社内のコミュニケーション方法や業務プロセスの見直しが行われ、結果として日本人社員にとっても働きやすい環境が整備されるケースが多く見られます。

外国人材受け入れ時の成功ポイントと注意点

外国人材を成功的に受け入れるためには、適切な受け入れ体制の整備が不可欠です。最後に注意点を整理しておきましょう。

受け入れ体制の整備と法的要件

まず、在留資格申請のサポート、住居の確保、銀行口座開設の支援など、生活基盤整備への支援が必要となります。

また、労働基準法、建設業法等の法的要件の遵守は当然のこととして、外国人労働者の雇用管理に関する法令(外国人雇用状況の届出等)についても適切に対応する必要があります。

社会保険の加入、税務手続きの支援なども重要な要素であり、専門的な知識を持つ担当者の配置や、外部の専門機関との連携が推奨されます。

なお、在留資格については「在留資格ってなに?ビザとの違いや取得方法、29種類まとめて解説!」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

言語サポートと技術研修の充実

外国人施工管理者の定着には、継続的な言語サポートが欠かせません。業務遂行に必要な専門用語や、現場特有の表現について、定期的な研修や指導を実施する必要があります。

また、日本の建設業界特有の品質管理基準、安全管理手法、法的要件については、入社時の研修で十分に説明し、理解度を確認することが重要です。OJTとOFF-JTを組み合わせた体系的な研修プログラムの整備が成功の鍵となります。

文化的配慮と定着率向上策

外国人材の定着率向上には、文化的な配慮が重要な要素となります。宗教的な配慮(礼拝時間の確保、食事の配慮等)、母国の祝祭日への配慮、家族との連絡時間の確保など、個々の事情に応じたきめ細かな対応が求められます。

また、メンター制度の導入により、日本人社員との良好な関係構築をサポートすることも効果的です。定期的な面談による悩み相談、キャリア相談なども定着率向上に寄与します。

まとめ:施工管理の人手不足は外国人材で解決可能

施工管理の人手不足は、構造的な問題により「当たり前」の状況となっていますが、決して解決不可能な課題ではありません。従来の労働環境改善やIT化推進に加えて、外国人材の活用という新たなアプローチにより、持続可能な人材確保戦略を構築することが可能です。

特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を活用した外国人施工管理者の採用は、即戦力の確保と中長期的な人材戦略の両面でメリットがあります。適切な受け入れ体制を整備し、言語・文化面でのサポートを充実させることで、外国人材の能力を最大限に活かすことができるでしょう。

建設業界の持続的な発展のためには、従来の発想にとらわれない柔軟なアプローチが求められています。外国人材の活用を検討されている建設会社様は、ぜひ専門機関に相談し、具体的な導入プランの検討を始めることをおすすめします。

当社は施工管理での外国人材紹介実績が多数ありますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

.jpeg)