外国人労働者の増加に伴い、言語の壁による課題が様々な場面で顕在化している。特に行政機関や企業における情報発信において、多言語対応の重要性は高まる一方だ。そんな中、注目を集めているのが「やさしい日本語」による情報発信である。

アルファサード株式会社が提供する「伝えるウェブ」は、既存のウェブサイトを瞬時に「やさしい日本語」に変換するサービスとして、全国の自治体を中心に導入が進んでいる。現在200サイト以上での導入実績を持つ同サービスについて、同社の野田氏にその開発背景や今後の展望について詳しく話を伺った。

在留外国人の増加に伴い「やさしい日本語」でのアクセシビリティ向上に注目が集まっている

ーーー アルファサード様の事業概要について教えてください

野田氏:

当社は主にCMS(コンテンツマネジメントシステム)の開発・提供を行っている会社です。現在、「PowerCMS」と「PowerCMS X」という2つのCMSソフトを展開しております。

政府広報オンラインのような大規模サイトも「PowerCMS X」で動作しており、ライセンスを購入いただくビジネスモデルで、クラウドに展開して月額料金をいただく形です。同時に、サイトの制作やデザインといった受託業務も行っています。

今回お話しする「伝えるウェブ」は、このCMS事業とは全く別の新規事業として、2018年から開始したサービスです。

ーーー 「伝えるウェブ」とは具体的にどのようなサービスなのでしょうか

野田氏:

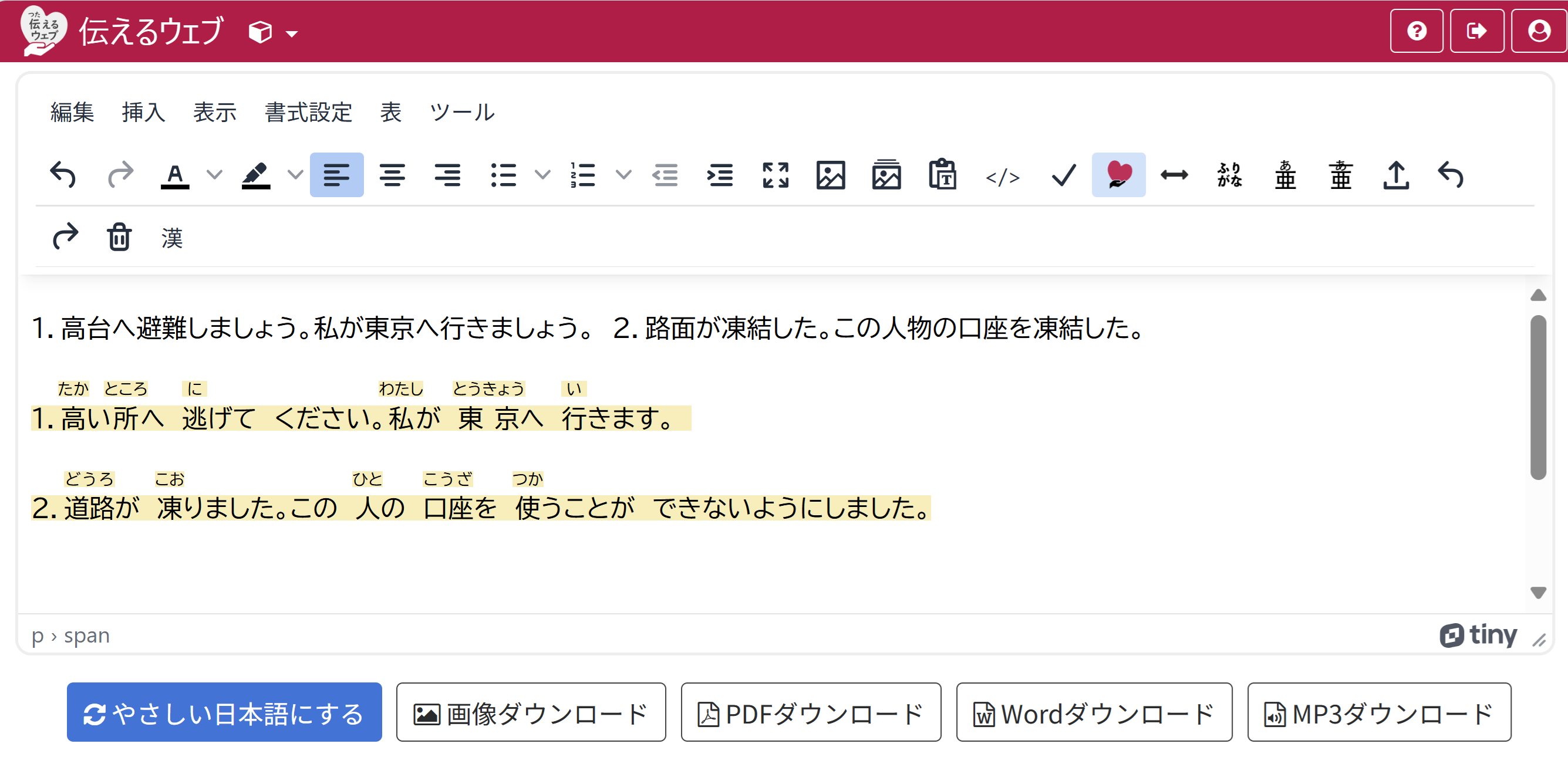

「伝えるウェブ」は、自治体や企業のウェブサイトに「やさしい日本語」のボタンを設置し、そのボタンをクリックすることで、サイトの内容を瞬時にやさしい日本語に変換するサービスです。

「やさしい日本語」とは、言葉の言い換えと振り仮名の付与を組み合わせたもので、例えば「居住」を「住んでいる」に言い換えたり、難しい漢字にはルビを振ったりします。渋谷区のサイトなどでも採用いただいており、多言語選択の中に「やさしい日本語」の選択肢があります。

さらに、「やさしい日本語エディタ」という機能も提供しており、これはオンライン上で「やさしい日本語」の文章を編集できるワードのようなツールです。作成した文章は音声ファイルやPDF、画像として出力することも可能です。特に教育現場では、外国人保護者の増加に伴い、学校の先生方が保護者向けのお知らせやおたよりを作成する際にこのエディタを活用いただいています。振り仮名付きの資料をPDF化して配布することで、保護者への情報発信が円滑になり、朝の問い合わせ電話が減ったという嬉しい報告もいただいています。

ーーー 「やさしい日本語」は外国人以外の方々にも活用いただけるのですか?

野田氏:

はい、おっしゃる通り、外国人以外の方にもご活用いただけます。

「やさしい日本語」は、弘前大学名誉教授の佐藤和之先生が考案されたもので、12の原則に基づいて体系化されています。最近では国も、外国人人口の増加を受けて「やさしい日本語」に注目し、活用を推進する方向になっています。

知的障害のある方にとって、比喩表現や同音異義語などは理解しにくいものです。例えば「病院で注射の順番を待っています」という文章で「注射」という単語を聞いたとき、「注射」もしくは「駐車」のいずれかなのか、視覚的なイメージを持てない方もいらっしゃいます。

聴覚障害のある方には振り仮名が重要です。読み方がわからないと、間違った発音で覚えてしまう可能性があります。高齢者の方やディスレクシア(読字障害)の方にとっても、振り仮名は有効です。

実は国会でも、大臣が答弁するときの原稿には全て振り仮名が振られているそうです。読み間違いを防ぐためには重要ですよね。

ーーー なぜ「やさしい日本語」のサービスを開発されたのでしょうか

野田氏:

当社は元々、情報アクセシビリティの分野に力を入れて取り組んでいました。スクリーンリーダーで適切に読み上げができるウェブサイトの制作などです。

「やさしい日本語」に関するシンポジウムなどに参加する中で、当時は機械的にやさしい日本語を作るツールがどこにもありませんでした。みんな手作業で書き換えましょうという講座ばかりだったんです。

でも機械的にできれば、大量の文章を一度に処理できるし、一度言い換えたパターンをデータベース化して次に活用することもできます。そういった効率化を図りたいと思って開発を始めました。

全国の自治体で「伝えるウェブ」の導入件数が急増

ーーー 導入にはどの程度の時間がかかるのでしょうか

野田氏:

技術的な導入は非常に簡単です。既存のウェブサイトのURLを指定するだけで動作しますし、JavaScriptコードを貼り付けてボタンを設置するだけで済みます。

早いところでは3日から5日、通常でも2週間から1ヶ月程度で導入が完了します。

費用としては、初期費用は不要で、ランニングコストのみで利用が可能です。月額22,000円(税込)から利用でき、年払いご一括の場合は2ヶ月分の金額を割り引いた220,000円(税込)での提供となります。

この価格設定には戦略的な意味があります。大手企業が参入してこないような金額にすることで、地方の小さな市町村でも手軽に導入できるようにしています。月2万円程度では大手企業の営業コストに見合わないですからね。

ただし、ページ数が多い自治体(5,000ページ超)の場合は、1ページ1円で追加料金をいただく形になります。

ーーー どういった事業者が導入されますか?

野田氏:

現在は、自治体での導入事例が増えています。

「伝えるウェブ」は現在266件の契約をいただいていますが、そのうち158件は自治体での導入です。全国の自治体数が約1,700であることを考えると、おおよそ1割の自治体で利用してもらえていることになります。

自治体での導入が進んでいる背景には、阪神淡路大震災での教訓があります。当時、外国人の方の被害が日本人に比べて多かったことから、災害時の情報伝達の重要性が認識され、「やさしい日本語」への注目が高まりました。現在も外国人住民の人口増加に伴い、窓口対応の課題や多言語翻訳の正確性への懸念から、責任を持って発信できる「やさしい日本語」のニーズが広がっています。

民間企業での導入もありますが、まだ少数です。例えば外国人向けの日本留学情報サイトで活用していただいたり、新聞会社が「やさしい日本語」のニュース作成にエディタ機能を活用してくださったりといった事例があります。

ーーー AIの発達により翻訳精度は向上していますが どのような差別化を図っていますか?

野田氏:

確かに生成AIを活用した言い換えも検討していますが、最終的に「責任」の問題があります。自動運転と同じで、事故が起きたときに誰が責任を取るのかという問題です。

生成AIは利用者が理解するために使うのは良いと思いますが、行政機関が公式情報として発信するにはまだハードルが高いでしょう。学習データの著作権の問題もありますし、時々全く関係ない内容が混入することもあります。

当社のサービスは、担当スタッフが責任を持って辞書のメンテナンスを行い、意味が捻じ曲がらないという点を評価いただいています。壮大な間違いはしない、というのが強みです。

ーーー 具体的な導入事例について教えてください

野田氏:

代表的な事例として、広島県福山市様とバイザー株式会社様の取り組みをご紹介させていただきます。

福山市様では2022年6月から「伝えるウェブ」を導入し、外国人市民への迅速な情報伝達を実現されています。災害時の避難情報などを従来は職員が手作業で「やさしい日本語」に書き換えていたため、緊急速報メールから大幅に遅れて配信していたそうです。

「伝えるウェブ」導入により、外国人市民にも迅速に情報を伝達できるようになり、現在では「福山多文化共生大学」として「やさしい日本語」を学ぶ講座を開催し、市民への認知度向上にも取り組まれています。「単純な置き換えではなく、文章を解析して言い換えてくれるところが優れている」と評価いただき、将来的には窓口対応でも全庁的に活用したいとの展望をお聞きしています。

バイザー株式会社様では、自治体向け情報配信サービス「すぐメールPlus+」に2023年9月から当社のAPIを導入いただいています。実装内容としては、メール一斉送信時にAPIが自動で「やさしい日本語」に変換し、受信者側が「やさしい日本語」での受信を選択できる仕組みを構築しました。

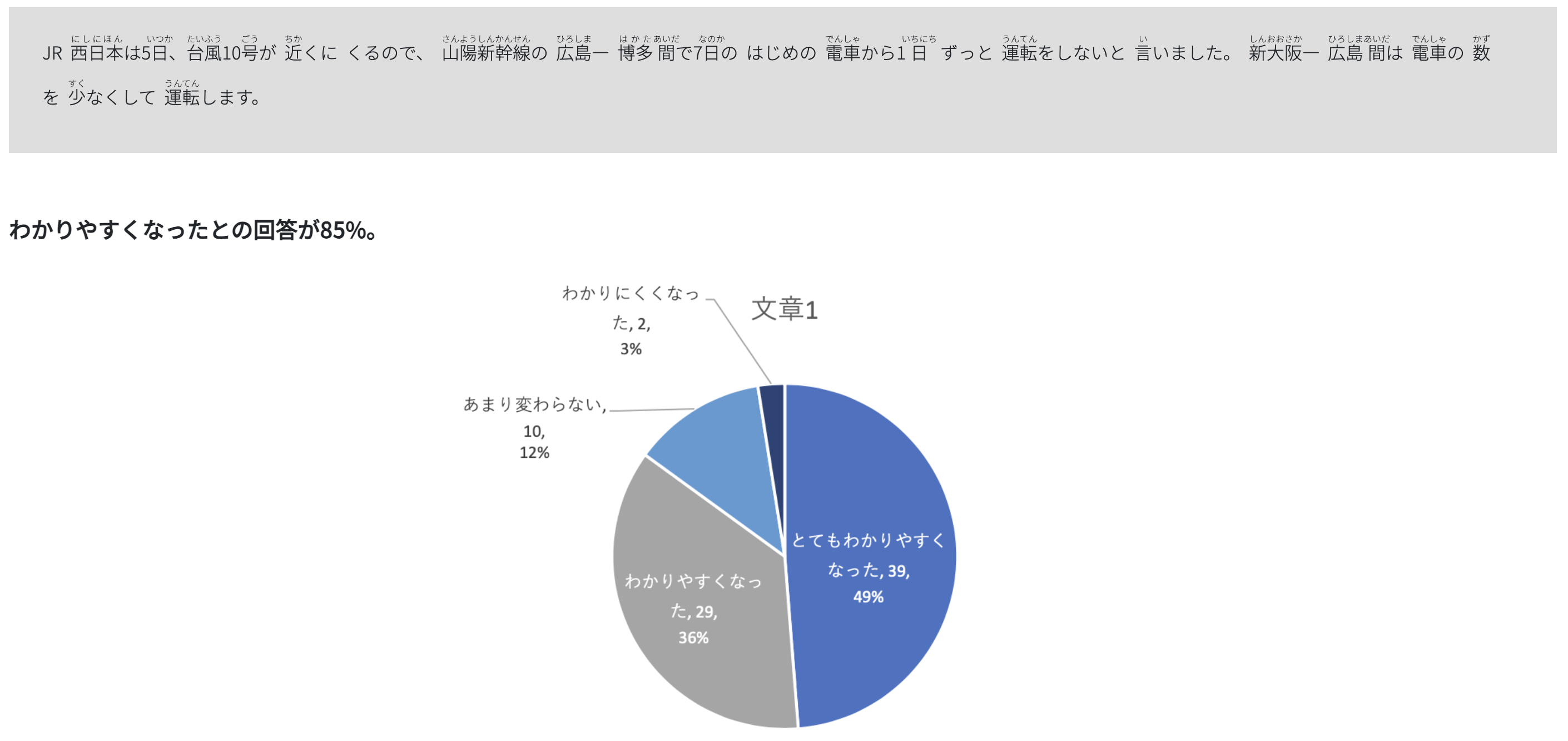

特に製造業の強い愛知県、静岡県などでは外国人住民が多く、「外国人住民向けの配信を充実させたい」という声が年々強くなっているそうで、2024年の台風10号の際には実際に変換数が急増し、災害時の情報伝達に威力を発揮しました。

ーーー今後の展開について教えてください

野田氏:

本音を言えば、民間企業にもっと活用してほしいと思っています。外国人労働者がコンビニや工場で働くのが当たり前になった今、適切な情報伝達や教育が重要です。工場での怪我や事故を防ぐためにも、企業での活用が広がることを期待しています。

多言語翻訳については、当社が独自に開発するのではなく、マイクロソフトなどのサービスと組み合わせて、使いやすく統合されたサービスとして提供することを検討しています。

また、API連携により、「やさしい日本語」翻訳機能だけを切り出して他社のサービスに組み込む事例も増えています。多言語翻訳支援ツールや防災無線の原稿作成システムなどに活用されおり、今後ますます活用が広まってほしいと思っています。

編集後記

今回は、「やさしい日本語」翻訳サービス「伝えるウェブ」を開発・運営するアルファサード株式会社の野田氏にお話を伺いました。

全国200以上の自治体で導入が進む背景には、阪神淡路大震災の教訓と、外国人人口の継続的な増加があります。しかし、「やさしい日本語」の可能性は外国人だけにとどまりません。知的障害者、聴覚障害者、高齢者など、様々な方にとってのユニバーサルなコミュニケーションツールとしての価値が見えてきました。

特に印象的だったのは、野田氏が語った「民間企業での活用拡大への期待」です。コンビニや工場で働く外国人労働者が増加する中、安全教育や作業マニュアルの多言語化は急務となっています。

AIによる翻訳技術が日進月歩で発達する一方、「責任」を明確にした情報発信の重要性も浮き彫りになりました。多様性が当たり前の社会実現に向けて、言語の壁を越えたコミュニケーション環境の整備が求められているのではないでしょうか。