外国人労働者の受け入れが年々増加する中、多くの企業が直面している課題は「日本語教育だけでは解決できない定着率の低さ」です。言語習得が進んでも、文化的背景の違いから生じる誤解やコミュニケーションギャップが原因で、外国人材が3〜5年で離職してしまうケースが後を絶ちません。

学校法人佐野学園 神田外語キャリアカレッジ(以下、KGCC)では、こうした課題に対し、エリン・メイヤー氏が提唱する「カルチャーマップ」を活用した独自の異文化理解研修を展開しています。語学教育をベースとしながらも、文化的背景の理解とグローバルマネジメントスキルの習得に重点を置いた同社の研修は、外国人材の受け入れ企業から高い評価を得ています。

今回は、同社で異文化理解研修を担当する岡本氏に、外国人材の定着率向上に向けた研修サービスの詳細と、企業が抱える課題への具体的なアプローチについてお話を伺いました。

教育機関を母体に、異文化・コミュニケーション研修事業をスタート

ーーー 神田外語キャリアカレッジが手掛けている事業についてお伺いできますか?

岡本氏:

神田外語キャリアカレッジ(以下、KGCC)は学校法人佐野学園の神田外語グループに属しています。母体が教育機関ではありますが、グループ内の法人研修や社会人向けの語学サービス、異文化理解、グローバル人材育成に特化したサービスを提供しているのが、我々KGCCになります。

提供サービスの軸としては語学教育がメインなのですが、異文化理解や異文化マネジメント、そしてマインドセットやソフトスキルなど、企業のグローバル化推進に必要な学びを幅広く提供しています。グループ内に外国語大学もあることから、語学教育に関しては、英語・日本語を中心に、多言語対応しており、アジア各国の言語やスペイン語など、様々な言語に対応しています。

ーーー 母体は教育機関でありながら なぜ研修事業に参入されたのですか?

岡本氏:

佐野学園の建学の理念は「言葉は世界をつなぐ平和の礎」です。この理念は学生だけでなく、社会人や年配の方まで、すべての方を対象としています。

グローバル化が進む現代において、相手と平和的にコミュニケーションを取るためには言葉が必要なのはもちろんですが、それだけでなく、相手の立場を理解し、配慮したコミュニケーションがより重要になってきています。こうした時代背景を踏まえ、企業の皆様にもこの理念を実現していただけるよう、研修事業をスタートいたしました。

カルチャーマップを活用し、日本人・外国人双方の相互理解を促進

ーーー 具体的な研修サービスの内容について教えてください

岡本氏:

外国籍社員に向けては日本語の語学研修はもちろん、日本の文化理解に重点を置いています。また、日本から海外に赴任する方には、赴任国の政治・経済・宗教など、私たちが「エリアスタディ」と呼んでいる現地の国の理解を深めてもらうプログラムを提供しています。

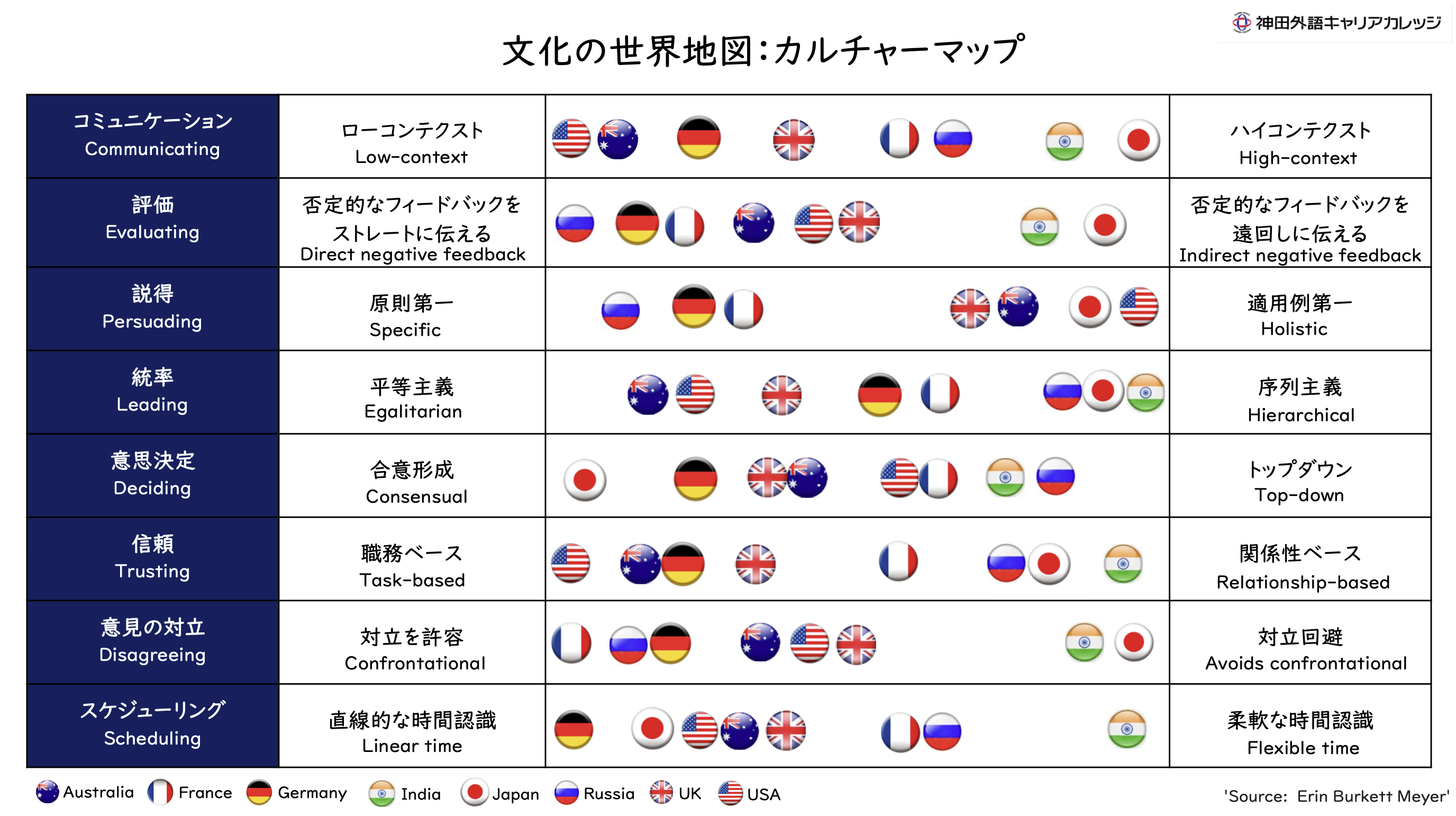

特に力を入れているのが異文化理解研修です。これは、エリン・メイヤー氏が提唱している「カルチャーマップ」を活用したもので、文化を8つのカテゴリーに分けて理解するアプローチです。

例えば、「コミュニケーション」という項目では、「言わなくても分かる」「察する」「空気を読む」日本文化と、「明確に言葉で表現しないと伝わらない」アメリカ文化の違いがあります。また、「スケジューリング」の項目では、「スケジュールを遵守する」日本文化と「柔軟に対応する」インド文化など、こうした文化的な価値観のずれをどう乗り越えるかということを学びます。

ーーー カルチャーマップはどの国籍に対しても理解を深められる内容なのでしょうか?

岡本氏:

はい、対応できます。

他の例では、日本とドイツで比較した場合、「意思決定」と「スケジューリング」は似ていますが、それ以外は全然違います。ドイツの方とやり取りする際は、できるだけ言葉で表現し、否定的なフィードバックもストレートに伝えて良いということが分かります。一方で、「意思決定」はトップダウンよりも、みんなである程度決めていった方が良い、というように日本人に近い感覚を有していることがわかります。

このように、自国の文化の特徴を理解し、相手の文化との違いを把握することにより、業務上の認識の齟齬やコミュニケーションの誤解を大幅に減らすことができます。

カルチャーマップはすべての国籍を網羅しているわけではありませんが、主要な文化的傾向を比較し理解するための有効なフレームワークであり、近い文化圏や歴史的背景を手がかりに応用的に活用することが可能です。

また、個人をステレオタイプに当てはめるのではなく、文化理解の出発点として、違いを尊重し対話を促すきっかけとして活用することが重要だと考えています。

ーーー 受講対象者はどのような方々になりますか?

岡本氏:

基本的には、海外との取引がある日本人社員、または社内に外国籍社員がいる企業の日本人社員とその外国籍社員ご本人が対象となります。

特におすすめしているのは、海外赴任予定の方や海外業務に携わる方です。現地の文化的背景や商習慣を事前に理解しておくことで、現地でのビジネス成功確率は大きく向上します。

また、日本人管理職の方、特に初めて外国人部下を持つ方や、業務で異文化対応が必要な立場の方にもよく導入いただいています。国内の人手不足を背景に、外国人労働者を雇用する企業が増えていますが、それに伴い、初めて外国籍部下を持つ管理職の方も増加しています。

一方で、受講対象者は日本人だけではありません。日本企業に入社した外国籍の方も対象となっています。日本人の文化的背景や働き方を理解していただくため、入社直後の研修として導入いただくケースも多くあります。

出身国によって価値観や働き方に大きな違いがあるため、現場でマネジメントに従事している管理職の方々が戸惑いや不安を感じるケースも多く、そうした課題解決のために当研修サービスをお申し込みいただく機会が増えています。

ーー カルチャーマップ研修は 日本人・外国人双方が受講されるのですか?

岡本氏:

はい、その通りです。

外国籍社員には日本の文化を理解してもらうだけでなく、受け入れる日本人側も、彼らのバックグラウンドがどこから来ているのか、なぜすれ違いが起こるのかを知る必要があります。お互いが歩み寄らなければいけないという考えから、双方に研修を提供しています。

ーーー 研修の受講方式について教えてください

岡本氏:

基本的には集合形式で実施しています。

マンツーマンでも対応できますが、カルチャーマップを理解して実際のワークを行うので、集合形式の方が効果的です。「仕事で日本人からこう言われたら、どう対応すればいいでしょうか」といったワークをみんなで議論した方が、様々な視点が得られて良いと思っています。

最終的には実際の業務で活用できるよう、「日本人社員と外国籍社員がどうしたらチームパフォーマンスを向上させられるか」「日本人上司はどうやって外国人部下にフィードバックを伝えればいいか」といった実践的な内容に取り組みます。

ーーー 研修期間はどのくらいになりますか?

岡本氏:

一番多いのは1日、もしくは1週間程度の短期集中型の実施スパンです。

新入社員研修の中で1〜3日間、異文化理解のプログラムを組み込むケースが多いですね。外国籍社員を採用して日本に来ていただく際、マナー研修などと併せて、文化理解も1日は入れていただけるとよいかと思います。

最近の事例では、カルチャーマップを含めて3日間実施しました。実際に起こり得ることを想定して、なぜそういった行き違いが起こるのかをお互いに考えてもらい、カルチャーマップをベースに理解を深めていくというアプローチです。重要なのは、1回で終わりではなく、しばらく経ってからフォローアップとして「実際どうだったか」をフォローしていくことです。

ーーー 研修後にフォローアップもなされているんですね

岡本氏:

はい、受講後のフォローアップが特に重要だと考えています。

例えば、4月に新入社員研修を実施したら、7月あたりにフォローアップを行います。3か月の業務の中で実際に体験したことを事例として、現場で起きた生の事例をベースに研修を進めていきます。

定期的にフォローアップを行い、その企業で本当に起きた事例という生の教材を活用することで、受講者の腑に落ち方が変わり、次回から実践に活かしやすくなります。ワークオリエンテッドをコンセプトに、プログラムを進めています。

また、新しい取り組みとして、文化理解に加えて適性検査による人材分析についても取り組んでいます。外国籍の方の適切な部署へのアサインメントも重要だと考え、パートナー企業と連携して行動・適性検査を実施、分析し、「行動的な人はこういう現場が向いている」「じっくりと仕事をするのが好きな性格の人はこの部署が良い」といった形で、適材適所の配置をサポートしています。

日本語レベルが上がっても、離職が止まるわけではない

ーーー 導入される企業様の傾向について教えてください

岡本氏:

導入いただく企業様で働く外国籍スタッフの出身国についてですが、近年では業界にもよりますが、アジア圏の方が非常に多くなっています。同じアジアとはいえ、国によってバックグラウンドや文化、価値観が大きく異なるため、言葉でのコミュニケーションはできても、一緒に働く上では同じペースで業務を進めることが難しいケースも多く見られます。

特に最近では、インドネシア、ベトナム、韓国、中国はもちろん、エンジニア系の職種ではバングラデシュ、インド、ネパール出身の方も多い傾向にあります。

特にエリア制限を設けているわけではありませんが、所在地としては首都圏のお客様が多くなっています。建設業や設備業などの現場系企業では、本社で新人研修を実施した後、地方を含めた各現場に配属されるケースが多いため、研修自体は都内での実施が中心となっています。

ーーー 業種としては現場職・オフィスワーク どちらも対応可能でしょうか?

岡本氏:

どちらでも対応可能です。

現場職の方の場合、日本語能力がN4やN3レベルの方もいらっしゃいますが、基本的には日本語で研修を行い、資料に英語のサポートを入れたり、漢字にルビを振ったりして対応しています。大体、日本企業に採用された時点でN3以上の方が多いので、そのレベルに合わせて実施しています。

ーーー 企業様はどのような課題感を持って研修導入を検討されるのでしょうか?

岡本氏:

大きく分けて2つのパターンがあります。

1つは、今まで外国籍社員を採用したことがなかったが、新しく受け入れることになり、現場のリーダーがそれに慣れていないため、受け入れ側のブラッシュアップが必要というケース。

もう1つは、元々グローバルに活躍している企業で、今まで語学教育をやっていたが、それだけでは不十分だと感じているケースです。語学だけでなく、文化や価値観も理解して、しっかりと相互理解を深めたいという企業が増えてきています。

特に長らく外国籍の方を採用している企業では、「日本語レベルが上がればうまくコミュニケーションできるだろう」と考えていたものの、3〜5年のスパンで外国籍社員が辞めてしまうという課題を抱えているところからの相談が多いです。日本語が上手になるだけでは定着に至らない、ということが分かってきたんですね。

ーーー 具体的な導入事例について教えてください

岡本氏:

2つの事例をご紹介します。

1つ目は自動車整備業での事例です。中国、ベトナム、バングラデシュの方々12名を対象に、「離職率ゼロ実現」を目標として、外国籍社員向けの日本語と異文化のプログラムを組み合わせて実施しました。

5日間のプログラムで、目的は「職場で自信を持って働くための土台作り」です。日本語はN3レベル程度で日常会話には困らないものの、ビジネスシチュエーションでの対応や、報告・連絡・相談などの一般的なマナーの理解を深めました。

1日目は文化・宗教の理解とカルチャーマップ、3日目には異文化ギャップが原因で起きた職場でのトラブルを想定したケーススタディを行い、認識のギャップを体感してもらいました。最後に学んだことを発表させることで、参加者同士の繋がりが生まれ、現場で活かそうという意識が高まったのが大きな成果でした。

2つ目はホテル業での事例です。外国籍社員が所属する部署の日本人社員30名を対象に実施しました。課題は「日本人側の理解や対応のあり方」で、外国籍社員がすぐに辞めてしまう、日本流を押し付けてしまい外国人が孤立してしまう、という状況でした。

2日間のプログラムで異文化理解の講義とケーススタディ、ディスカッションを行いました。受講者は「何気ない言葉や態度が、実は相手に誤解やプレッシャーを与えていた」ということに気づき、発言しやすい環境の作り方や、否定的なフィードバックの伝え方など、文化背景に応じた効果的なアプローチを学びました。

この研修により、次の行動に繋げられる、すぐにでもコミュニケーションに活かせるという成果を得ることができました。

ーーー 今後の展開について教えてください

岡本氏:

できる限りワークショップ型の要素を多く取り入れていきたいと思っています。座学だけでは面白くないので、参加者同士で交流したり、企業同士での他流試合のような要素も取り入れながら、自分の考えや行動を深掘りしていくような研修を目指しています。

また、日本人の受け入れ側のニーズが非常に高まってきているので、管理職がどう外国人をマネジメントしていけばいいのかという点に注力していきたいです。文化の違いによる行き違いや無駄な誤解を防ぎ、この研修を通して橋渡しをしていくことで、外国人の方が「自分の文化を理解してくれている、サポートしてくれている」と感じられるようにし、定着とエンゲージメントの向上を図っていきます。

編集後記

今回のインタビューを通じて、外国人材の定着における「言語習得だけでは解決できない課題」の深刻さと、その解決に向けたアプローチの重要性を改めて感じました。

神田外語キャリアカレッジが提供するカルチャーマップを活用した異文化理解研修は、単なる文化の違いを学ぶだけでなく、「なぜその違いが生まれるのか」「どうすれば相互理解を深められるのか」という根本的な部分にアプローチしている点が印象的でした。

特に注目したいのは、外国人側だけでなく、受け入れる日本人側にも同様の研修を提供し、双方向の理解を促進している点です。また、一回きりの研修ではなく、継続的なフォローアップを通じて実際の現場での活用を支援する仕組みも、研修効果の定着に大きく寄与していると感じました。

外国人材の採用・定着に課題を抱える企業にとって、こうした体系的な異文化理解研修の導入は、単なるコスト削減効果にとどまらず、多様性を活かした組織づくりという観点からも重要な投資といえるでしょう。